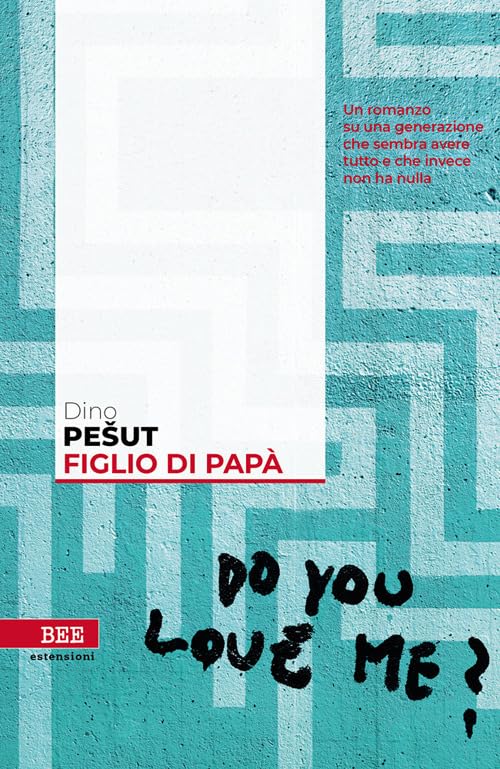

Vi è una sorta di usura alla quale sono sottoposti i sentimenti, come se il tempo cancellasse progressivamente la capacità emozionale. Una freddezza che spaventa. “Percepisco un divario sempre più grande, un abisso tra quello che dovrei provare e quello che provo. O, più precisamente, non provo”, afferma Dino Pešut descrivendo il suo rapporto con il genitore nel romanzo Figlio di papà, primo titolo a essere tradotto in italiano. Un libro che parla del disagio delle attuali generazioni, della loro difficoltà a comunicare, della ricerca disperata e vana di una via d’uscita. La generazione millennial si rivela fragile proprio perché nata in una zona di confine, sull’orlo di un baratro spalancato di fronte ai suoi occhi. Il protagonista è omosessuale, e questa condizione lo pone in una situazione difficile. “Ogni minoranza cammina per strada sapendo che esiste la possibilità di morire. Di più o di meno, a seconda del periodo. Di più o di meno, a seconda del posto”, parole dalle quali traspare l’incertezza del vivere, la precarietà dell’esistenza nella realtà odierna, sempre più minacciata dall’affermarsi di regimi dittatoriali che comprimono o negano del tutto le libertà individuali. Il difficile rapporto con il padre costituisce un ulteriore tassello narrativo. Entrambi sono attanagliati dalla paura. Il padre vorrebbe recuperare il tempo perduto, anche perché percepisce l’alito mortale della malattia, e per questo si lancia in logorroiche esternazioni che non portano da nessuna parte. Prima di morire vorrebbe sapere qualcosa di suo figlio il quale, da parte sua, non riesce a provare un sentimento autentico per il genitore.

Pešut descrive un mondo di ingiustizie, nel quale i lavoratori immigrati non hanno diritto di parola, un luogo di enormi divari sociali. “Qualcuno ha un’eccedenza di qualcosa che a un altro è indispensabile per vivere”, scrive, una frase che riassume la condizione del mondo in cui ci troviamo. Alcuni tacciono la propria omosessualità per mantenere i privilegi che la famiglia gli garantisce. L’individualità è sottoposta a continue pressioni sociali. Il senso di non appartenenza lo attanaglia, la solitudine lo insegue. Berlino si rivela una soluzione fallace. Il ritorno in Croazia, sua terra natale, sancisce un fallimento. Il sogno dell’indipendenza sfuma progressivamente sotto la pressione delle problematiche quotidiane.

Pešut descrive un mondo di ingiustizie, nel quale i lavoratori immigrati non hanno diritto di parola, un luogo di enormi divari sociali. “Qualcuno ha un’eccedenza di qualcosa che a un altro è indispensabile per vivere”, scrive, una frase che riassume la condizione del mondo in cui ci troviamo. Alcuni tacciono la propria omosessualità per mantenere i privilegi che la famiglia gli garantisce. L’individualità è sottoposta a continue pressioni sociali. Il senso di non appartenenza lo attanaglia, la solitudine lo insegue. Berlino si rivela una soluzione fallace. Il ritorno in Croazia, sua terra natale, sancisce un fallimento. Il sogno dell’indipendenza sfuma progressivamente sotto la pressione delle problematiche quotidiane.

Pešut descrive una generazione che potenzialmente ha molto, si accontenterebbe di poco ma alla fine resta con un pugno di mosche fra le mani. Una generazione condannata a un’esistenza errabonda, fra un appartamento e l’altro, costantemente con la valigia in mano, abituata alla precarietà. La perdita maggiore è quella dei ricordi, diluiti in spazi anonimi, che non ci appartengono mai veramente. L’espressione del titolo, figlio di papà, non indica l’abbondanza di opportunità, ma al contrario la perdita di sicurezza. Dal punto di vista strutturale lo scrittore adotta brevi capitoli, sovente costruiti in forma dialogica, il che rimanda alla sua vocazione drammaturgica. L’arte di Pešut è ossessionata dal sé, dalle proprie origini e dalla propria alterità. In questo senso è autoreferenziale, in maniera ironica e a volte disperata. Un libro che parla di piccoli e grandi temi, lineare ma non banale, sincero e pregno dell’autentico spirito del nostro tempo. Un libro che parla dell’insopprimibile desiderio di essere amati.