In un viaggio appassionato nel black horror, il cinema dell’orrore e della “questione razziale”, americana e non solo, il saggio si fa una domanda e si dà una risposta politicamente immediata. “La domanda non è più chi ha paura dell’uomo nero ma di chi ha paura l’uomo nero”. L’ “Uomo nero” dell’uomo nero, il boogeyman del cinema e della comunità afroamericana, è infatti l’uomo bianco del razzismo endemico e patriarcale. Dopo Black Lives Matter e i film di Jason Peele nessuno in verità ne dubitava. Ma una cosa è affermarlo, altra cosa è cogliere l’emergenza del rimosso e del perturbante dal punto di vista del dominato, e riconoscere l’oscena eredità dei linciaggi e degli allevamenti umani di schiavi, rimasti fino a pochissimo tempo fa il tabù meglio custodito d’America. Decodificare, ad esempio, la morbosa mitopoiesi urbana che lega l’uomo nero con l’uncino alla salvatrice bianca, protagonisti del primo episodio di un franchise come Candyman (1990), ma anche lo scatenamento della rabbia nera nel sequel senza se e senza ma di due anni fa. Il libro lo fa, riempiendo gli spazi in mezzo, raccontando trent’anni di violenza, rivolte, gentrification e ascensori sociali bloccati che sono trascorsi tra i due film.

Il viaggio di Dikotomiko, micro collettivo o dinamico duo composto da Massimiliano Martiradonna e Mirco Moretti, conduce spesso in luoghi inattesi – si parla ad esempio di un romanzo ottocentesco di vampiri e antischiavismo precedente persino quello di Polidori (1819) – ma non si tira indietro davanti alla memoria biograficamente situata dei due autori. Così non parte da Blacula e dal filone blacksploitation anni ’70 a cui pure si rende doveroso omaggio per il classico Ganja and Hess (1972), pellicola di culto rifatta in chiave stracool da Spike Lee con Da Sweet in Blood of Jesus (2013). La prima stazione sono invece gli anni ’80 dell’adolescenza edonistico-reaganiana, nell’ingorgo domestico tra pop music, John Landis e Stephen King: è il racconto gotico che della propria freakness ha fatto in particolare un artista ineguagliato e spesso frainteso come Michael Jackson con Thriller e Ghost, due spettacolari cortometraggi “horror”, al tempo considerati per lo più videoclip con manie di grandezza. Eppure mai come qui lo “sbiancamento” della star di “Bad” – metà vampiro, metà uomo lupo, comunque mostro – si chiariva come blackface al contrario, razzismo rovesciato, fino ad assumere la bianchezza universale del teschio messo a nudo. La scelta non fa una piega: la musica nera, il R&B, è stata probabilmente la cruna dell’ago attraverso cui è passato per la prima volta anche dalle nostre parti, sebbene attutito, il messaggio della paura nera, prima che il rap si affermasse anni dopo come sua obbligatoria colonna sonora. Per la generazione degli anni ’80, il corpo vampiresco e flessuoso di Grace Jones nel meno memorabile Vamp, ha preceduto persino quello mitologico e scandalosamente nero di Duane Jones (La notte dei morti viventi, 1968) scoperto solo più tardi al cineforum.

Il viaggio di Dikotomiko, micro collettivo o dinamico duo composto da Massimiliano Martiradonna e Mirco Moretti, conduce spesso in luoghi inattesi – si parla ad esempio di un romanzo ottocentesco di vampiri e antischiavismo precedente persino quello di Polidori (1819) – ma non si tira indietro davanti alla memoria biograficamente situata dei due autori. Così non parte da Blacula e dal filone blacksploitation anni ’70 a cui pure si rende doveroso omaggio per il classico Ganja and Hess (1972), pellicola di culto rifatta in chiave stracool da Spike Lee con Da Sweet in Blood of Jesus (2013). La prima stazione sono invece gli anni ’80 dell’adolescenza edonistico-reaganiana, nell’ingorgo domestico tra pop music, John Landis e Stephen King: è il racconto gotico che della propria freakness ha fatto in particolare un artista ineguagliato e spesso frainteso come Michael Jackson con Thriller e Ghost, due spettacolari cortometraggi “horror”, al tempo considerati per lo più videoclip con manie di grandezza. Eppure mai come qui lo “sbiancamento” della star di “Bad” – metà vampiro, metà uomo lupo, comunque mostro – si chiariva come blackface al contrario, razzismo rovesciato, fino ad assumere la bianchezza universale del teschio messo a nudo. La scelta non fa una piega: la musica nera, il R&B, è stata probabilmente la cruna dell’ago attraverso cui è passato per la prima volta anche dalle nostre parti, sebbene attutito, il messaggio della paura nera, prima che il rap si affermasse anni dopo come sua obbligatoria colonna sonora. Per la generazione degli anni ’80, il corpo vampiresco e flessuoso di Grace Jones nel meno memorabile Vamp, ha preceduto persino quello mitologico e scandalosamente nero di Duane Jones (La notte dei morti viventi, 1968) scoperto solo più tardi al cineforum.

Attraverso il ventennio 1980-2000 il saggio ripercorre assieme allo sguardo di registi afroamericani come Rusty Cundieff (Tales of the Hood, 1995) o James Bond III (Def by Temptahon, 1990), anche l’evoluzione dei ruoli black nel cinema di registi bianchi come Wes Craven (Il serpente e l’arcobaleno, La casa nera), attraverso le horror-comedy di Hollywood (Vampiro a Brooklyn) o i flop inattesi, come l’adattamento di Beloved (1998) di Toni Morrison. Voluto e interpretato da Oprah e diretto da Jonathan Demme, quest’ultimo fu giudicato al tempo troppo forte e inadatto al grande pubblico.

Altri tempi. Black fear matter ha buon gioco a mettere in luce la persistenza e fluidità dei tropi razziali, come il Magical Negro, il nero buono e sacrificabile, immortalato anche in Shining dal personaggio di Dick Hallorann; la loro evoluzione è lenta, la loro dissoluzione non senza polemiche ma alla fine si stempera anche lo stereotipo di una New Orleans perennemente superstiziosa e voodoo, rivisitato ad esempio da un horror soprannaturale che non ti aspetteresti, come Skeleton Key (2005).

Il quadro muta gradualmente ma radicalmente nell’arco degli anni ’10. Svanite le illusioni dell’America post-razziale di Obama, la riscossa parte anche come reazione all’OPA che il trumpismo e l’Alt Right sembrano in grado di lanciare sulla società statunitense. Al cinema, forse è già stata preceduta da un horror fantascientifico (libro e film) poco diplomatico come l’inglese La ragazza che sapeva troppo (2016), dove la giovane mutante black “zombie” fa la cosa giusta staccando la spina alla civiltà bianca che pretenderebbe di usarla come cavia per assicurare un’ultima volta la propria sopravvivenza. Ma il cambiamento, nessun dubbio, è ufficializzato da due film programmatici come Get Out e Us di Jason Peel, ex comico di Saturday Night e ovvio deus ex machina di questa storia, in grado di esprimere sui registri alti della dark comedy una sofisticata pedagogia horror, abbordabile finalmente anche al grande pubblico (bianco). Sulla stessa lunghezza d’onda, del resto, arrivano poco dopo serie come Underground Railroad (2021) di Colson Whitehead che, sfidando il tabù del realismo televisivo, è riuscita persino a raccontare l’America schiavista come una distopia (reale) in una distopia (fantastica).

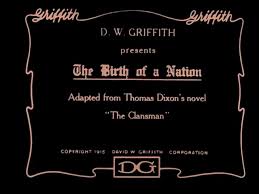

BFM! è un testo sincopato, vibrante e ben documentato, che unisce numerosi puntini. Chiarisce, in particolare, che il terrore quotidiano nero è da sempre inseparabile dalla lotta di classe, montando e rimontando spezzoni di film e di riots, staccando dalle immagini delle uccisioni poliziesche per soffermarsi, inaspettatamente, sull’afropessimismo di Frank B. Wilderson. Chiude il libro la lunga e preziosa postfazione di Roberto Silvestri, che riavvolge la pellicola per farla ripartire dall’inizio, o almeno da Birth of a Nation di Griffith. Se la storia del cinema americano fosse un unico film, mettendo a fuoco probabilmente vedremmo i fotogrammi scuri corrispondere ai momenti gloriosi del cinema black (come oggi o negli anni ’30) e quelli bianchi al suo temporaneo ripiegamento, sotto i colpi di un razzismo sistemico.

BFM! è un testo sincopato, vibrante e ben documentato, che unisce numerosi puntini. Chiarisce, in particolare, che il terrore quotidiano nero è da sempre inseparabile dalla lotta di classe, montando e rimontando spezzoni di film e di riots, staccando dalle immagini delle uccisioni poliziesche per soffermarsi, inaspettatamente, sull’afropessimismo di Frank B. Wilderson. Chiude il libro la lunga e preziosa postfazione di Roberto Silvestri, che riavvolge la pellicola per farla ripartire dall’inizio, o almeno da Birth of a Nation di Griffith. Se la storia del cinema americano fosse un unico film, mettendo a fuoco probabilmente vedremmo i fotogrammi scuri corrispondere ai momenti gloriosi del cinema black (come oggi o negli anni ’30) e quelli bianchi al suo temporaneo ripiegamento, sotto i colpi di un razzismo sistemico.

DIRETTRICE RESPONSABILE

Antonella Marrone

Antonella Marrone

REDAZIONE

CONTATTI

case editrici e coordinamento recensioni:

case editrici e coordinamento recensioni:

Elio Grasso [eliovoyager@gmail.com]

Coordinamento Primo Piano:

Elisabetta Michielin [michielin.elisabetta@gmail.com]