Quando una scrittrice è indicata da diverse parti come l’erede di Don DeLillo, quando lo stesso, notoriamente molto riservato e schivo, le spedisce una lettera di complimenti dopo aver letto il suo primo romanzo Telex da Cuba, e quando è l’autrice dell’introduzione all’edizione inglese di Underworld, uno dei capolavori dello scrittore statunitense e della letteratura del ‘Novecento, qualche domanda te la poni. E vista la recente uscita in Italia del suo terzo romanzo, te lo procuri subito pieno di curiosità e aspettative, o almeno così è stato per me.

Mars Room non è un libro facile, né come struttura né come soggetto, sono più di trecentoquaranta pagine che non danno tregua al lettore dove il punto di vista passa di frequente da un personaggio all’altro, tanto che a volte non è semplice capire immediatamente di chi si tratta. L’imputato principale, anche se non l’unico, è il sistema America che ha creato una società in cui ciò che fa la differenza è la condizione economica delle persone. Non è solo il problema di un’assicurazione per potersi pagare l’assistenza sanitaria o avere diritto a una pensione, ma è anche il potersi permettere un avvocato decente in un processo senza far ricorso a quello d’ufficio, è poter frequentare scuole adeguate per crearsi una posizione, è il non dover rivolgersi a uno stato sociale inesistente per avere un aiuto, è il non dover lavorare in ambienti frequentati da persone poco raccomandabili.

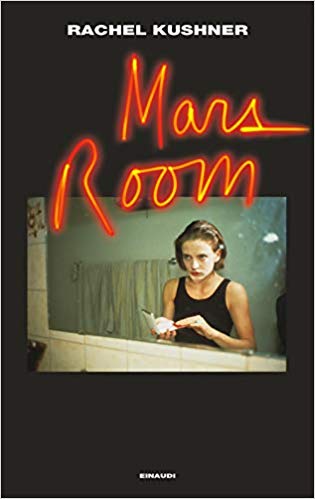

Il primo microcosmo che replica la società statunitense, amplificandone le brutture, è il Mars Room, un locale di lap dance dove la protagonista, Romy Hall, lavora per anni come spogliarellista. Qui conosce Kurt Kennedy, che la affitta per farle svolgere il ruolo di fidanzata. Presto l’uomo sembra non distinguere più la finzione dalla realtà, ossessionando la donna con improvvise apparizioni e telefonate notturne. Romy, per sfuggirgli, si trasferisce da San Francisco a Los Angeles, e quando lui bussa alla sua porta di casa lo uccide.

Processata senza che siano tenute in considerazione le attenuanti, il suo difensore d’ufficio è abbastanza disattento alla sua causa, finisce condannata a due ergastoli più sei anni a Stanville, prigione inventata che è un condensato del sistema carcerario statunitense. È una prigione di massima sicurezza femminile, in cui oltre a un braccio della morte dove le detenute sono in attesa dell’esecuzione, ce ne sono molte altre che sanno che trascorreranno lì dentro tutta la loro esistenza. E la lotta per la sopravvivenza è dura, ognuna vuole conquistare il potere che le permetta di vivere decentemente in un luogo di reclusione. E sono quelle che hanno la personalità più forte a riuscirci, non fermandosi di fronte a niente, giocando sulla paura delle altre e non lesinando colpi bassi. Ognuna ha il proprio motivo per andare avanti, e quello di Romy è Jackson, il figlio che ha sette anni quando viene incarcerata e che è affidato a sua madre.

Rachel Kushner è una scrittrice destinata a far discutere: adorata da alcuni per la sua vicinanza alle tematiche di DeLillo, denigrata da altri per lo stesso motivo, personalmente in questo romanzo ho sentito anche l’influenza di un Ellroy e di un Dostoevskij. La scrittrice americana descrive una società corrotta dal denaro e dal sesso, dove più che i criminali incalliti è l’indifferenza delle persone comuni agli orrori delle guerre del mondo, al degrado dell’ambiente e alla sorte degli altri a essere l’elemento più crudele.

Il romanzo ha un progetto ambizioso, e anche se non è un testo perfetto – del resto non credo che la perfezione possa esistere in letteratura –, probabilmente nella lunghezza e in qualche passaggio in cui l’autrice si sofferma troppo sulle meditazioni dei protagonisti, è un atto di accusa fortissimo contro una società in cui consumismo e capitalismo la fanno da padroni.