Diceva Eugenio Montale che attingeva per il suo lessico più ai romanzieri che ai poeti. Tra i narratori italiani, quella di Dario Voltolini è di sicuro, fin dai suoi esordi, una prosa che può essere anche una fonte per poeti. Nel suo ultimo breve romanzo, in corsa per il prossimo Premio Strega, Voltolini ha marcato un altro elemento e più che in passato: il dato biografico, pur senza giocare con nessuna ambivalenza di “autofiction”. Chi dice “io” e racconta in prima persona è un narratore-figlio che si chiama Dario e che compone un ritratto del padre Gino, macellaio con un banco in uno dei mercati di Torino. Un padre raccontato negli ultimi anni della sua vita, prima che un sarcoma incurabile lo portasse via, appena cinquantenne.

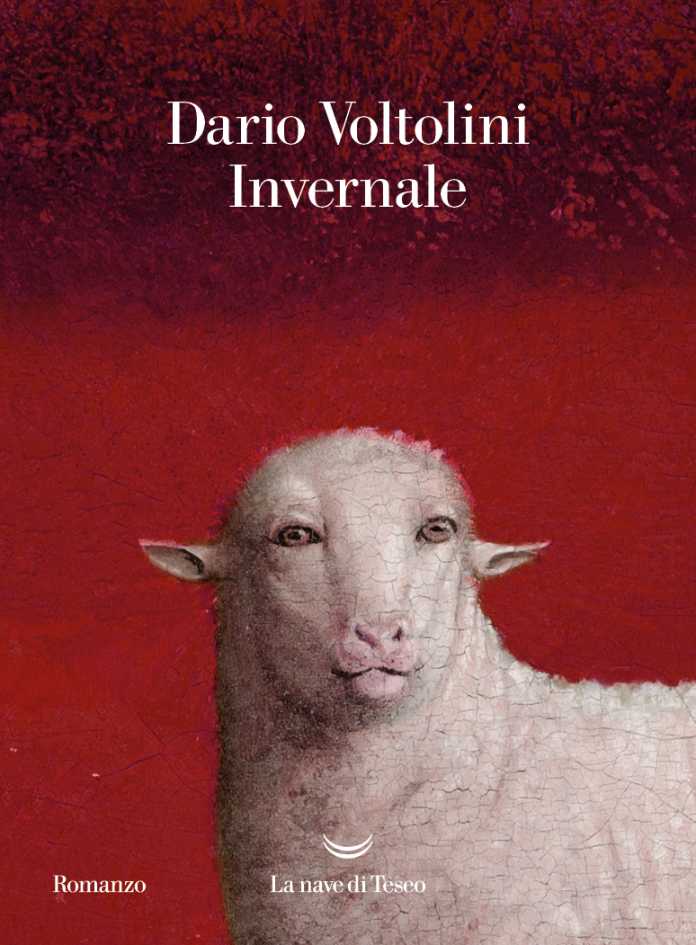

Voltolini ne fa un ritratto insieme figurativo e espressionista e fin dalla prima pagina agglutina la prosa in un denso sfolgorio di intuizioni appercettive, carambolando sui fenomeni osservati, portando la scrittura in un registro di accensioni lessicali, di forte impatto materico-visivo, per sbalzi lirici, per correlati poetici creati con i dettagli della carne macellata (viene in mente la poesia di Ivano Ferrari) in pagine che si dispiegano in sequenze come di carrellate e contro piani: lui sul bancone e la folla di clienti ammassati come “in una versione insurrezionale di Wall Street”. Il padre-sacerdote che dall’alto del suo altare-palco-tavolo di anatomia, divide corpi di animali-totem, “spacca la testa dell’agnello”, animali morti ma pieni di vita e proteine in una liturgia e “spettacolo teatrale” (quasi da Body art). È qui che avviene però lo scarto, nell’affresco da grand guignol di frattaglie, con un dito maciullato da una coltellata, l’unica sbagliata su un milione, sempre uguali. Una minima “esitazione” e spostamento ed è dramma, falla dei gesti perfetti, lo strappo e l’urlo a casa dopo la telefonata (“Ah, ma no! Ma no! Gino!”) la corsa in ospedale, l’operazione per salvare il dito: ma da qui si apriranno ben peggiori prospettive).

Inizia da qui un racconto che dovrebbe sfociare nel lutto, ma Voltolini lo dipana con altrettanto materialismo percettivo, seguendo e scrutando gli eventi, senza cercare la commozione, facendosi esploratore di una fenomenologia (la malattia e le reazioni del padre) tutta esteriore. Sparsi qua e là, frammenti di anni a cavallo dello sviluppo italiano (il “Reader’s Digest”, la Nazionale e i mondiali del 1978, il “Ciao”) metonimie di affresco storico, colto però nello spazio ridotto della vita di un eroe minimo che galleggia dentro la grande Storia (è come leggere Maupassant più che Balzac). Il piccolo sbaglio con il coltello, la ghiandolina dietro il collo, le analisi, riveleranno una storia che si si ribalta e la “forza” che il padre aveva si tramuta in freddo progressivo, in svuotamento e malattia, e poi morte in un processo di erosione.

Voltolini procede per brevi segmenti narrativi, quasi dei tableaux che sono focus: innanzitutto sui corpi che si confrontano, quello del padre e quello degli animali che macella, corpi “avariati morti” ma pure brulicanti vita (magari “batteri”, sicuramente proteine e nutrimento). Poi il confronto tra il corpo del figlio e quello del padre. Qui l’assunto lacaniano stabilirebbe che la soggettività cosciente si fondi in modo verticale “nel Nome del Padre”, sul versante del Linguaggio, ma in Voltolini il rapporto padre-figlio viene registrato in una dimensione orizzontale, di soggetti reali e con i loro nomi, e in cui di fatto “la lingua” non c’è.

Voltolini procede per brevi segmenti narrativi, quasi dei tableaux che sono focus: innanzitutto sui corpi che si confrontano, quello del padre e quello degli animali che macella, corpi “avariati morti” ma pure brulicanti vita (magari “batteri”, sicuramente proteine e nutrimento). Poi il confronto tra il corpo del figlio e quello del padre. Qui l’assunto lacaniano stabilirebbe che la soggettività cosciente si fondi in modo verticale “nel Nome del Padre”, sul versante del Linguaggio, ma in Voltolini il rapporto padre-figlio viene registrato in una dimensione orizzontale, di soggetti reali e con i loro nomi, e in cui di fatto “la lingua” non c’è.

Voltolini procede con una narrazione senza dialoghi, in un’orbita di doppio silenzio tra i due e in cui risiede l’essenza tutta maschile della trasmissione identitaria. E in questo silenzio il figlio, quasi ventenne, osserva il padre malato e detronizzato, punito da quell’incertezza mentre tagliava carne e ora quel corpo paterno “dimora nel tempo che si è manifestato in quella esitazione” ma senza parole (“non ha domande e risposte”) solo col suo “stare lì” del corpo, che galleggia sospeso anziché piantarsi nel suo dominio di forza, nel dominio del suo “regno” fuori casa che era il banco del mercato, nei gesti di sempre. Voltolini mette sé stesso e il padre dentro una narrazione fatta di discorso indiretto e descrizioni, in cui il figlio “scruta” il padre e “crede di intuire” quello che il padre non dice e il figlio non chiede, racconta di una normalità che pian piano si sgretola, una dominante spossatezza, che poi rivelerà la malattia.

Invernale è il resoconto di un’implosione e di un’afasia sentimentale di un padre col suo corpo e di un figlio col padre, due introversioni che tuttavia si riscattano nella scrittura poematica, espressiva, intagliata, sezionata. La sostanza psicologica interessante è tuttavia la rivoluzione copernicana dell’autorità che questo padre incarna con la sua malattia improvvisa. Non è solo nella facile simbologia psicoanalitica dell’amputazione del dito, parziale prefigurazione di una castrazione, ma la malattia che innesca riconoscimento del padre non più come l’agente di una trasmissione identitaria maschile, che passa per il corpo e il gesto fisico, principalmente del lavoro (che in qualche modo si rinnova nella “battaglia” contro il cancro) ma ora, con la malattia, in un padre svuotato della potenza, su cui crolla il mondo in cui era nato e cresciuto, per il quale assieme a milioni di altri padri, agiva, in quel mondo del lavoro manuale, con le sue conseguenze primarie: mangiare, progredire, migliorare, pensare all’avvenire.

Più che un fantasma dell’autorità del Padre e della Legge, del Linguaggio impresso nella coscienza del figlio, Gino è corpo reale, forte e presente nella matericità dei gesti e dei giorni. In questa fisicità sta l’intimità di una formazione di soggettività maschile che risiede ben prima della verbalizzazione, e sta nel gesto imitato che qui però si misura con una sconfitta, dovuta “all’invisibile” delle cellule, che sono carne ma che non si vedono. Tocca al figlio Dario – oggi scrittore, e superata l’età che il padre aveva quando è morto – disegnare una riconquista dentro la fragilità, con un racconto che tanto più è ricco lessicalmente, vertiginoso nel suo linguaggio, tanto più fa l’effetto di lettera muta, con le magnetiche descrizioni, in un’aria di sogno ma sapendo che “anche le più misteriose invenzioni di fantasmagorie nella mente necessitano di materiali”. Traluce anche, a mio avviso, un implicito omaggio al secolo che quei padri hanno incarnato e da cui pure sono stati essi stessi forgiati, come se il Patriarcato andasse di pari passo con un progresso necessario, e avesse sottomesso nel corpo i tanti Gino, marchiati nel lavoro, nella guerra, nelle difficoltà, e nel riscatto economico, in una mescolanza di forza necessaria che è anche parte dell’educazione a quella metafora (la caccia, la violenza, ma anche il godimento, il guadagno, il cibo abbondante, mangiato e venduto).

A un certo punto questo status si perde, lo testimoniano le pagine in cui il padre si aggira sperso come uno straniero in casa, o quando intuisce che qualcosa non va, si perde in città andando al lavoro, perde tempo. In questo ribaltamento dalla forza allo svuotamento, il figlio Dario innesca il cambio del mestiere, legato del resto al riscatto sociale: lo studio, il sapere, dunque in seguito la scrittura. Se il padre della forza era tutto esteriore, il figlio con la scrittura si dedica a un mestiere dell’interiorità. Eppure, quasi ereditasse quel padre ribaltato della malattia, il Gino costretto ad auscultarsi dentro (“bisogna fare le analisi del sangue”) che percepisce nelle vene “suoni interstellari”, che intuisce la morte, anche Voltolini, figlio e scrittore, affronta l’invisibile, ma – con una sorta di ritorno del rimosso – lo fa con uno stile che lo distingue, quello di uno scrittore-radar, percettore di illuminazioni materiche del mistero, di una esteriorità descritta, di un versante “corporale” della vita.

E dal suo canto, come uno scrittore, il padre via via è sempre più assente, come accade con “l’ultima cena” dell’ultimo compleanno, ancora una volta nella tradizione del cibo, Voltolini descrive il padre che sta “in un’altra parte rispetto alle emozioni e ai sentimenti”, che sta “dopo e anche mentre” come in “lago di pietra”. Eppure questo padre “ancora fa” e se fino all’ultimo “c’è da fare”, se la Storia sociobiologica del suo andare è consistita sempre in quel fare, lui, Gino, – “impensabilmente” scrive Voltolini – “lo fa”.

Ma saranno a breve le parole-sentenza del medico nella colonia penale ospedaliera a decretare il suo ribaltamento definitivo: “Non c’è più niente da fare”. Qui il ’900 muore con Gino. Quando il cadavere torna dalla Francia, prevale nel figlio il “congelamento” e – ancora una volta – il silenzio. Ma se tutto precipita nelle righe finali c’è il risarcimento di quel colpo di coltello sbagliato, con un colpo da maestro – sia del padre che del figlio – e sono due parole, pronunciate dal padre nel nome del figlio, che sono al tempo stesso un detto e il trionfo del non continuare a dire, anche di fronte alla morte. Due parole che arrivano a Dario come da un iperuranio, piombo fuso nel gelo, eredità di un corpo abituato al fare e che consegna in un ciuffo di sillabe quasi casuali l’avvenire di una restituzione, l’inattesa primavera della sua storia di figlio.