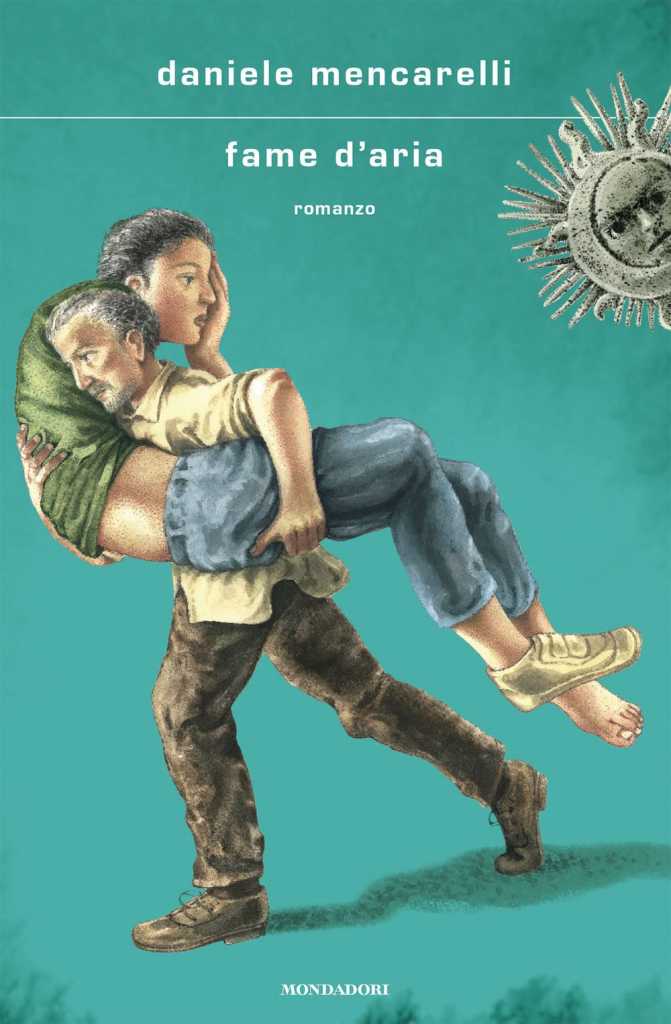

Daniele Mencarelli prova a trovare “salvezza” in un paese della provincia italiana dove la rottura di un mezzo meccanico, la decrepita auto dove viaggia un padre insieme al figlio autistico (lo “Scondro”), apre un varco dentro le viscere di una consuetudine malata e – a tratti – violenta. Un padre che si ritrova improvvisamente in mezzo a personaggi di umanità antica e perenne e alle prese con consuete praticità. Mencarelli descrive una claustrofobia paesana in difficoltà con la viandanza esasperata dell’uomo che deve combattere con gli escrementi rilasciati dal figlio, e il dolore umiliante che non gli dà scampo. Perfino l’incontro con la ragazza Gaia, lei capace di affrontare la spietatezza, non ha esiti benedicenti. La furia esplode sempre, anche durante l’alloggio e i pasti benevoli offerti alla coppia in transito. Gaia è il mezzo attraverso cui emerge la consistenza dei “mostri” e i diversi modi di affrontarli prima che il disastro si compia per sempre. Nell’atmosfera oscura del paese, sotto una fitta pioggia, il padre mette in campo, frontalmente, l’orrore di una vita a cui nessuno ha mai offerto un sentiero salvifico. Gaia, spiega, parla, lui risponde con richieste esasperate. Difficile dire dove stiano rifugio, rimedio, riscatto, ma uno squarcio di consapevolezza infine arriva. E porterà chissà dove.

Milo De Angelis, presentando il tuo libro di versi Guardia alta – era il 2005, più decenni fa di quanto in realtà siano – ci parlava di passi cadenzati e metrici, espressi secondo una musica “delle sfere”, e aggiungerei da parte mia, uno sguardo preciso sulle umane sorti, quelle che quotidianamente si portano addosso soprattutto le creature dell’infanzia. Come hai sempre visto, nella tua vita, il mondo dei bambini?

Per me l’infanzia è l’Eldorado, la terra che nutre la nostra memoria, che ci forma nello sguardo e nei sentimenti. Ma è anche la speranza ultima, il luogo dove vorrei tutti tornassero. Vederla messa a repentaglio da una malattia, dagli eventi, non può lasciare indifferenti. Il dolore dei bambini apre anche chi non è avvezzo a certi temi, che ne ha sostanzialmente paura, alle domane di senso. Alla fine, quale cuore può negarsi all’unico esercizio possibile. Domandare. Chiedere: perché? Sapendo che nessuno risponderà, almeno nel modo che noi vorremmo.

Le mura dell’ospedale, nel tuo caso, il pediatrico “Bambino Gesù”, come sono entrate nella struttura dei tuoi versi, prima, e nelle pagine della trilogia narrativa che hai pubblicato negli ultimi cinque anni?

È assolutamente vero. L’ho detto spesso. Per me l’esperienza di lavoro e rinascita al Bambino Gesù è stata anche laboratorio di scrittura. A partire dalla questione centrale della mia poetica: dove orientare lo sguardo? E se si accoglie la vita di altri, qual è la misura, il metro della scrittura da ricercare? Nel passaggio alla narrativa la sfida è stata la stessa. Aprirsi a momenti necessariamente più descrittivi, ma poi tornare alla lirica, perché solo la lirica arriva alle vette dell’umano, e del dolore e dell’amore.

Il passaggio, in fondo domestico, dalla scrittura in versi alla pagina estesa e narrante, ti ha reso la vita ancora più difficile, o è stato in fondo un acquietarsi del tuo mondo?

Ho scoperto un’altra disciplina. La poesia è aria rubata, diceva Mandel’Stǎm, è il lampo che si avvera, è prendere la coda del serpente. La narrativa chiede stabilità, un diverso tipo di rigore. Ma quando si parla di scrittura, i criteri che vanno per la maggiore mi sembrano così secondari, banali. Ci si chiede ad esempio da dove si attinge la storia, vedi fiction-non fiction, oppure è diventato una caratteristica di qualità oggettiva quanto tempo ci si è messo per scrivere, e più è dilatato il tempo, cinque, dieci anni, e più dovrebbe essere garanzia della qualità del libro. Non sono i miei criteri. A me piace pensare alla scrittura come a una pratica immersiva, dentro mondi e psicologie altre, dentro altre vicende. In modo diverso, tanto la poesia quanto la narrativa sono faticose. La poesia, però, è un passo più vicino al limite. I poeti sondano zone dell’esistenza e del mondo interiore molto vicine al non ritorno.

La domanda precedente, di cui mi scuso per la violenza insita in essa, vorrebbe far emergere il sudore e il sangue occorsi (“a tanto caro sangue”, direbbe Giovanni Raboni) affinché lo comprenda chi crede che scrivere versi sia una “faccenda” esclusiva di anime belle e di soavi costumi. Cosa puoi dirmi in proposito?

La poesia chiede tutto, è un corpo a corpo, lo dicevo prima: porta al limite. Non è l’anima bella a scrivere, è l’uomo che si riconosce solo al mondo, l’uomo che affoga dentro se stesso. Un ribelle che non accetta le regole dell’uomo e dell’esistenza. Poesia come atto di libertà, di visione dentro il teatro della realtà. Non riesco a vederla come mero esercizio intellettuale. Non basta. Non può bastare.

Nell’ultimo romanzo, Fame d’aria, sembra che tu abbia voluto accentuare la tua natura di “sentinella” verso il mondo esterno, quel che accade nelle strade a creature che mostrano fragili carni e ancor più fragili sentimenti verso gli altri. In questa regione, comune a tutti noi, chi soffre di più per le proprie mancanze? Penso a chi possiede problematiche della carne verso chi ne possiede nella psiche.

Carne e psiche si alimentano o annullano a vicenda. Uno scrittore non può sottrarsi dal presente che gli è toccato vivere. Fame d’aria è un libro politico, parla di cose che accadono in questo momento storico. Ai temi del qui e ora si aggiungono quelli del sempre. Un uomo che soffre per la salute di un figlio, oggi come ieri, come domani, non potrà non sentire un moto di insofferenza verso il cielo. Non potrà non battagliare con l’assenza di Dio.

E veniamo, banalmente (tutti ti porranno le stesse), a un paio di domande sul romanzo: la biografia, che tanta parte ha avuto nella tua scrittura, come entra in questa nuova storia dove il materiale umano appare in tutte le possibili sfaccettature? E Mencarelli come affronta il male balzachiano che sentiamo sfiorare gran parte delle pagine di Fame d’aria?

In Fame D’aria i due grandi temi sono l’abbandono sociale e la disabilità grave, a questi due si può e deve aggiungere la povertà del protagonista, che precipita in una crisi economica tremenda per curare suo figlio.

Negli ultimi dieci anni ho avuto la possibilità di frequentare i centri di neuropsichiatria infantile e di constatare con mano l’enorme difficoltà in cui sono costretti a lavorare tanti medici, con poco personale, pochi fondi. La sanità italiana versa in condizioni disperate. Sara la grande emergenza nazionale da qui a qualche anno. A questa esperienza si aggiungono decine di incontri fatti negli ultimi anni grazie al precedente romanzo: Tutto chiede salvezza. Per quanto riguarda il male, il romanzo afferma una verità assoluta, almeno per me. Il modello sociale con la famiglia cellulare, piccolo borghese, chiusa in se stessa, non può reggere l’urto tremendo della disabilità grave. Occorre recuperare la dimensione sociale della malattia, la dimensione comunitaria. Altrimenti si impazzisce.

Le persone narrate in Fame d’aria si nutrono di una loro insita imperiosità carnale. L’effetto che se ne trae è molto simile a quello che un documentario produce, quando i film dei nostri registi erano in bianco e nero, e il Novecento era ancora alla sua metà. Questa alba degli anni ’20 del Duemila a cosa ti fa pensare?

Tante le assonanze, tante le differenze. I protagonisti di Fame d’aria, soprattutto Jacopo, il figlio gravemente autistico di Pietro, vive aggrappato ai due genitori, a chi lo ha generato. Senza sentire il braccio del padre o della madre non si muove. Poi c’è l’amore di due genitori, lasciati soli a fronteggiare la disabilità del figlio, che diventa prima morboso, poi assente, almeno per il padre. Il dolore, in sintesi, non si può affrontare da soli. Ritorno alla dimensione sociale del dolore.

Che sarà domani di tutti questi figli con gravi disabilità? La grande differenza tra gli anni ’20 del Novecento e i nostri credo sia nella capacità dell’uomo, degli artisti, intellettuali, di lasciarsi andare a nuove visione della società. Dobbiamo ripensare alle nostre strutture, alla composizione della nostra realtà.

Scrivere è davvero un corpo a corpo con le presenze umane, le ombre, e il foglio disposti davanti a noi? O c’è dell’altro?

Almeno per me, c’è sempre di più la percezione di un dovere morale. Raccontare chi non può farlo da solo, testimoniare, essere un grido unanime come diceva Ungaretti. Mettere la propria scrittura e il proprio immaginifico a disposizione degli altri. Nella visione di uno scrittore c’è sempre un popolo di riferimento, che sente di dover proteggere, per amore.

Tempo circolare è il titolo della raccolta della tua opera poetica dal 1997 al 2019, come a precisare ancor più che il tempo, il suo scorrere è qualcosa che scardina – attraverso la scrittura e il nome alle cose che si è dato il poeta e il narratore – l’impero mondiale ristagnante. È per te una battaglia continua? O una guerra contro la guerra?

È l’eterno riaffiorare dello strazio, creato dall’uomo contro altro uomo. La guerra, le ingiustizie, tutte questioni che si potrebbero risolvere se solo ci fosse la volontà di giungere a una nuova stabilità, a una nuova forma di convivenza. L’uomo ha il peggior nemico in se stesso. Basterebbe lavorare su questo assunto per me indiscutibile. Invece cerchiamo di abbattere il nemico esterno. Tutto sembra riaffacciarsi, terribilmente. Mi viene in mente Qoelet. Tutto è vano sotto il sole, tutto è stato fatto. Ma questo non sembra insegnare nulla.

Un “atto di giustizia” continuo lo hai sicuramente veduto nelle mura dell’Ospedale, ora che in Fame d’aria sei fuori dalle mura riesci a vedere lo stesso atto nei diversi comportamenti dei tuoi personaggi?

In Fame d’aria racconto un uomo che sente esaurito l’amore per suo figlio disabile. Ma il suo distacco, disamore, è dovuto anche all’assenza di sostegni, umani ed economici. Ritorno a quanto detto in un’altra risposta. Di fronte a certi destini, difficile da accettare, faticosi, un padre e una madre non possono bastare. Dentro l’ospedale corre in soccorso l’istituzione sanitaria. Fuori, si corre il rischio dell’abbandono. Individui lasciati al loro destino. E chi viene abbandonato si incattivisce, perde fiducia. Alla fine, si affoga.

Altri libri: