Partendo dal fondo che, nel caso del fiume Po, è il Delta: nei Titoli di coda posti in calce alle oltre seicento pagine degli Uomini pesce (Einaudi, 2024), Wu Ming 1 scrive un appunto molto interessante a proposito della gestazione del libro che chi legge ha, presumibilmente, appena finito (e che in realtà non ha ancora terminato del tutto, perché l’apparato paratestuale nei romanzi di Wu Ming non è mai accessorio rispetto al testo, essendone piuttosto parte integrante).

L’appunto è questo: «Stavo scrivendo il mio romanzo più personale, benché perfettamente collegabile alla poetica di Wu Ming, e ne ero posseduto» (p. 615).

Per quanto gli stessi Titoli di coda inizino con un’altra dichiarazione piuttosto simile – «Scrivere un romanzo sul Delta ferrarese. La terra dove sono nato e cresciuto» (p. 611) – un’interpretazione in chiave esclusivamente o prevalentemente autobiografica del testo non regge, come del resto non regge per gli altri romanzi firmati Wu Ming (e per vaste aree della letteratura, se non forse per tutta, per ragioni di volta in volta diverse). Leggere Gli uomini pesce vuol dire invece esplorare ancora una volta, e secondo una nuova declinazione, la poetica di Wu Ming, per confrontarsi, infine, “con una possessione”.

Quanto alla poetica, le connessioni narrative e tematiche con il resto della produzione di Wu Ming sono spesso evidenti: oltre al ritorno, tra gli altri, dei personaggi di Erminio Squarzanti, già presente nella Macchina del vento (Einaudi, 2019), e di Zanka, già in Ufo 78 (Einaudi, 2022), la storia della famiglia ferrarese dei Nevi (che va dall’ex-partigiano Ilario alla nipote Antonia, ricercatrice universitaria, ed è composta soprattutto di donne) tocca, o viene toccata, da vari temi: il Delta del Po, con la sua geografia naturale e le sue narrazioni (tra cui quella, limitrofa, di “Igor il russo”, risalente al 2017); la crisi climatica e idrogeologica, a livello sia locale che globale; gli avvistamenti ufo; il cosiddetto “complottismo”, ossia la possibile esistenza di trame sotterranee rispetto al dato di realtà condiviso, etc. Rispetto ai testi indicati dallo stesso autore, si aggiungono anche altri temi ricorrenti nella produzione di Wu Ming, quali le memorie, anche “impreviste”, della Resistenza, la lunga traiettoria del fascismo anche in epoca democratica, la strategia della tensione, il lockdown pandemico, etc.

Al di là di questi elementi, che sembrano convergere e trovare nuova linfa narrativa negli Uomini pesce, è tuttavia la qualità progettuale dell’insieme di queste “produzioni” a generare un’altra ipotesi: Wu Ming 1 segue varie piste tematiche e narrative nello stesso luogo – più che allo stesso tempo, come si cercherà di dire – accostando dunque alla qualità progettuale della rappresentazione una costante esplorazione, non di rado a carattere dialettico.

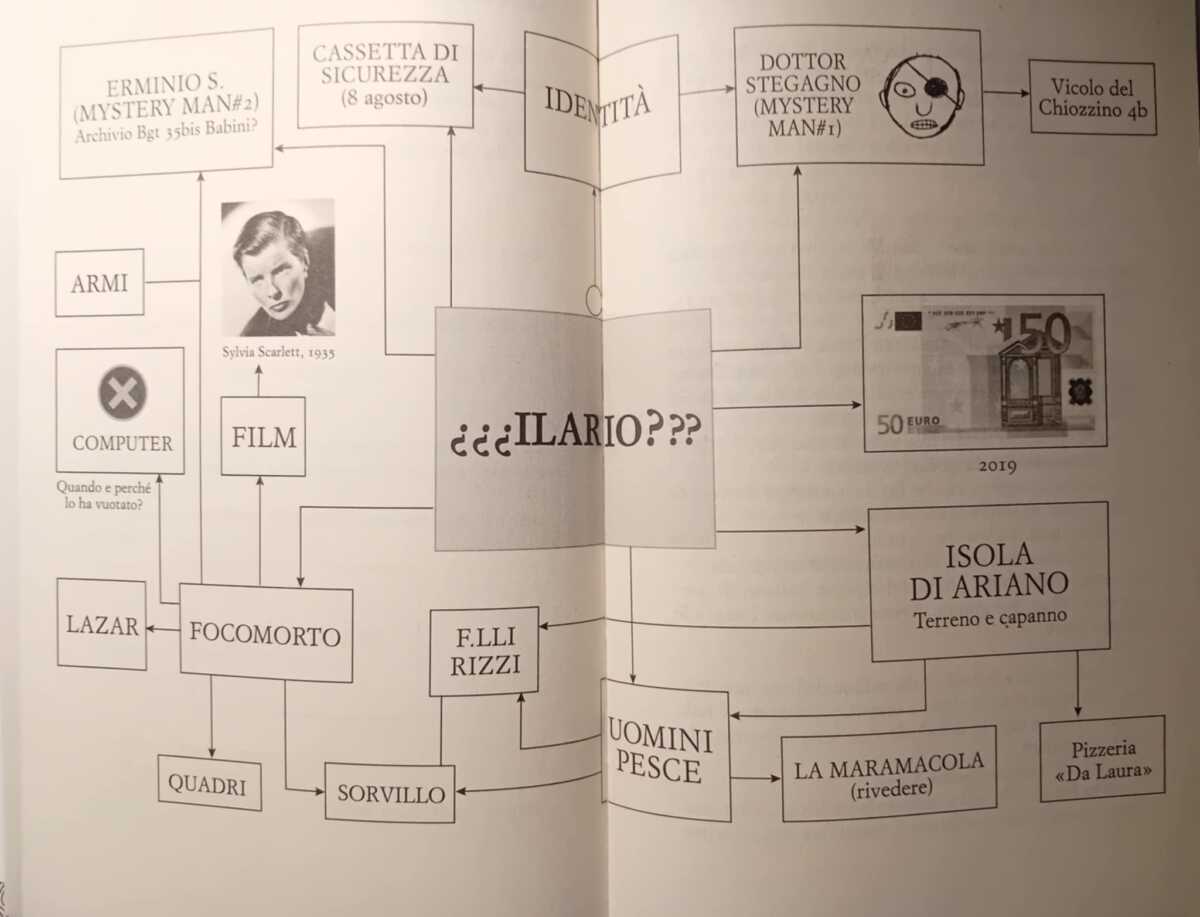

In altre parole: ricordate True Detective (ma anche un’infinità di altri film, specie dei primi 25 anni del nuovo millennio, da A Beautiful Mind fino a Paddington)? Wu Ming ci sta mostrando il suo personale (e non solo) crazy wall?

2

Se il crazy wall si presenta di solito come una grande bacheca di sughero sulla quale chi indaga su un determinato caso appunta svariate fotografie, articoli di giornale e ogni sorta di altro reperto iconotestuale alla ricerca di possibili connessioni, tracciate con un filo, tra i vari elementi, nonché di una rivelazione finale sul mistero in questione (rivelazione che talvolta non arriva), il crazy wall di Wu Ming 1 negli Uomini pesce sembra denotare una certa somiglianza con la dashboard di un sito. In effetti, non sembra avere questa peculiarità soltanto il crazy wall effettivamente disegnato all’interno del testo (pp. 190-191), con una grafica intenzionalmente grossolana, da Antonia Nevi, bensì l’intero romanzo – naturalmente rinviando, in primo luogo, alla dashboard di Giap, il sito del collettivo di scrittori.

Non si tratta, con questo, di indicare una mera trasposizione, nella stesura del romanzo, dei temi affrontati su Giap negli ultimi anni, né, per questo, di squalificarne la costruzione narrativa avanzando l’ipotesi di un romanzo, per così dire, “a tesi”. Al contrario, la tendenza, più o meno dichiarata, alla «transmedialità, a esorbitare dai contorni del libro per proseguire il viaggio in altre forme, grazie a comunità di persone che interagiscono e creano insieme» resta inalterata, almeno sin dai tempi del saggio wuminghiano sul New Italian Epic, dal quale è tratta la citazione appena fornita, ed è forse anzi il cuore propulsivo degli Uomini pesce. Non si tratta tanto di quella fan fiction cui si fa riferimento nella medesima pagina di New Italian Epic, ma di un posizionamento politico-culturale preciso e allo stesso tempo in divenire, in un rapporto molto stretto con le riflessioni inaugurate su Giap – al punto che, al posto di “Igor il russo”, tra i canneti delle valli pare di vedere il famoso generale nordvietnamita.

“Un fantasma si aggira” non più in Europa, ma “nel Delta del Po”…?

Di fatto, i fantasmi sono anche più di uno, negli Uomini pesce, e a loro si aggiunge la leggenda dell’Homo Bracteatus, creatura anfibia di lovecraftiana memoria. Tutti gli spettri, in ogni caso, si possono riflettere o condensare in quella del generale Giap – completamente assente nel libro, beninteso, ma buona sintesi, forse, della qualità transmediale (e della relativa consapevolezza autoriale) di questo crazy wall che è anche una crazy dashboard, dove l’esplorazione narrativa dei tanti temi affrontati da Giap negli ultimi anni è hunting (esplorazione, caccia, quest, etc.) ma soprattutto anche h(a)unting (presenza fantasmatica, infestazione, etc.).[1]

3

Uno dei fantasmi più importanti, nel romanzo, è quello di Ilario Nevi, combattente nelle file della Resistenza e poi cineasta e attivista per la difesa ambientale delle valli del Delta del Po. La sua storia è narrata quasi del tutto in flashback, in un primo momento dalla nipote Antonia, poi con il ritrovamento di un memoriale vergato dallo stesso Ilario, e variamente cancellato e autocensurato, e infine da una prospettiva diversa – non più interna alla memoria famigliare, ma altrettanto rivelatrice – come quella del medico/alchimista/occultista Alfonso Maria Stegagno.

Una storia raccontata da tanti punti di vista diversi non può che essere essa stessa fantasmatica, nonché celare molti “segreti”. Il primo, e forse più rilevante, sembra questo: Ilario Nevi, cui l’identità sessuale e di genere, durante la Resistenza, aveva procurato l’appellativo, da parte nazista, di “Puttana Rossa”, conserva per molti anni questo “segreto” nei confronti di famigliari, compagni e amici, ma non lo tace del tutto, facendo in modo che Antonia, tra gli altri, ne venga a conoscenza dopo la sua morte. Muovendosi tra i sessi e i generi, la storia di Ilario illumina le dicotomie di genere che sono appartenute anche alla narrazione dominante della Resistenza, portando a una sua narrazione diversa ed eterodossa, come già avvenuto nel caso del partigiano italo-somalo Giorgio Marincola, raccontato in Basta uno sparo (Transeuropa, 2010) e Timira (Einaudi, 2012), rispetto a una Resistenza generalmente raccontata come “bianca”. Si tratta anche di un modo diverso di interpretare il fascismo, enfatizzandone la paura della liquidità e della fluidità: «Tutto ciò perché il fascista ha il terrore di sciogliersi, di squagliarsi. Con la sua immagine mentale di un corpo tonico e sigillato, cerca di sfuggire al pensiero della putrefazione, della resa all’informe che comunque lo attende, perché corpus debet solvi» (p. 525), si legge a un certo punto, con la ripresa esplicita delle posizioni di Klaus Theweleit in Männerphantasien (Fantasie virili, 1977). Se oggi questa lettura appare particolarmente convincente non solo per le componenti omo-/lesbo-/transfobiche del fascismo contemporaneo ma anche, ad esempio, nei confronti di (un certo versante del) protezionismo trumpiano, occorre tuttavia sottolineare come questa caratterizzazione di Ilario Nevi coincida con l’apparizione dell’Homo Bracteatus, ossia con un’epifania teratomorfa che inevitabilmente tinge di leggenda la storia dello stesso Ilario.

Ciò non depotenzia affatto la narrazione resistenziale che riguarda Ilario, contribuendo anzi a stratificarla. Lo si percepisce chiaramente ogni volta che viene evocata la carriera cinematografica di Ilario, dalla Cinecittà del secondo dopoguerra fino al documentarismo militante nelle Valli del Po: il cinema, che tanto ha contribuito all’elaborazione e alla trasmissione delle memorie sulla Resistenza, non si nutre costantemente – anche quando sposa una poetica neorealista, o comunque anti-divistica – di leggenda, oltre che di sogno? Con i suoi film citati e dispersi (e perciò “segretissimi” per chi legge il romanzo), il cinema non rappresenta più, nella prospettiva di Ilario Nevi, l’articolazione nella settima arte di quella “egemonia culturale” della sinistra tanto lamentata a destra, e che forse non è mai compiutamente esistita come tale, bensì uno strumento di amplificazione della leggenda e del sogno, e dunque territorio di elezione dell’h(a)unting.

Ultimo non ultimo, tra i segreti di Ilario Nevi che si possono ricordare in questa sede, c’è l’arsenale militare – ormai inutilizzabile, quando viene ritrovato – che era stato nascosto nelle valli del Po perché potesse essere eventualmente riutilizzato in caso di necessità, all’epoca dei golpe mancati come quello del generale Borghese e, in generale, della strategia della tensione, ma anche per motivazioni più individuali. In questo, la leggenda della Resistenza torna a farsi memoria, salvaguardandone la spinta ideologica alla trasformazione dello status quo, e non semplicemente alla difesa dell’assetto democratico, come orizzonte ideale: l’arsenale – disponibile per Ilario e, metaforicamente, per quel generale Giap che si aggira nei canneti delle valli – non è nemmeno una celebrazione della lotta armata (le armi, per dire, sono inevitabilmente inceppate), bensì un interrogativo complesso e non esente da contraddizioni sulla dimensione e qualità del conflitto politico, dal secondo dopoguerra a oggi.

Sono i segreti di Ilario, che infestano la vita di Antonia nella loro qualità di haunting, a determinare la sua ricerca appassionata: ancora una volta, la trasmissione della memoria non è un semplice imperativo etico, ma un confronto a tutto campo, che ancora una volta non disdegna i territori dell’occulto. Come ha osservato Enrico Manera nella sua recensione per Jacobin, [n]el libro a un certo punto Antonia fa un sogno messianico che prova a descrivere sotto forma di appunti e in cui parla di un «futuro prossimo» dopo la «Crisi», dove non c’è un governo, ma qualcosa come consigli comunali, comunità di neurodiversi e alleanze di creature e mondi. Convergenze, che la letteratura permette di immaginare e provocare, prevedere e profetizzare, in modo conforme allo spirito dell’utopia e della rivoluzione che le appartengono a partire dal suo gesto fondativo, quello di rappresentare cose che non ci sono (mai state, più o ancora).

La qualità profetica e, insieme, il confinamento nella dimensione del sogno testimoniano un’impasse politica, nell’estremo contemporaneo, colta e rappresentata con lucidità da Wu Ming 1 – così come viene spesso analizzata lucidamente su Giap – ma che non per questo diventa un’impasse paralizzante e senza vie d’uscita.

C’è una soluzione per questo crazy wall/crazy dashboard?

4

Di soluzioni, o meglio, di vie d’uscita, ce n’è più d’una. Nella recensione apparsa su Carmilla, Paolo Lago ne rintraccia una nell’utopismo, osservando come gli uomini pesce «abbiano quasi la stessa funzione delle apparizioni degli Ufo [in] Ufo 78, di cui Wu Ming 1 è coautore: come qui afferma il personaggio dell’antropologa Milena Cravero, vedere gli oggetti volanti non identificati equivale a un desiderio di utopia, di “altrove”, “un altrove assoluto, un luogo che non c’è”, e ciò “significa non accontentarsi dell’esistente”». L’utopismo è forse il primo passo, nel posizionamento politico che si sta cercando di delineare, e collima con la creazione di un «universo parallelo» – per usare la definizione di Pasquale Palmieri nella sua recensione per Doppiozero – attraverso l’esplorazione consapevole della transmedialità con la piattaforma di Giap; d’altra parte, il desiderio di “altrove” è condensato nel ritorno ossessivo a un luogo, le valli del Delta del Po, dove tutto, con la dovuta stratificazione temporale, sembra essere compresente. Se ciò fa eco ad alcune lotte specifiche analizzate, nonché sostenute, negli ultimi tempi da Wu Ming – come quella del Comitato Besta, a Bologna – come agglomerato di istanze diverse rintracciabili in una serie di contraddizioni spesso assai localizzate, vi è poi almeno un “altrove”, negli Uomini pesce, che non è nei territori “senza luogo” dell’utopia, ma può essere materialmente rinvenuto nell’Appennino bolognese. Pioppe di Salvaro è infatti il luogo frequentato, nel romanzo, da Antonia Nevi come spazio di sottrazione ai dispositivi politici pandemici (e non solo), rinviando così a un fenomeno specifico degli ultimi anni, nel territorio di Bologna e provincia, narrato ad esempio da Paolo “Spillaman” Ferrandi in Bologna continua. Dall’XM all’Appennino (Calamaro Edizioni, 2021, citato anche negli Uomini pesce, p. 393).

In un secondo momento, l’utopismo si risolve in «metacritica cospirazionale», per usare la definizione adottata da Enrico Manera su Jacobin. Nella relazione tra crazy wall e crazy dashboard viene effettivamente postulato, senza mai trovare piena realizzazione, il principio complottista del tout se tient: l’esplorazione, che è anche infestazione psichica, dell’h(a)unting resiste, tuttavia, alla tentazione delle spiegazioni onnicomprensive (e a quella del debunking, altrettanto delusivo e politicamente inefficace, come già sostenuto nella Q di Qomplotto). Sul piano della narrazione, come si è visto, la tentazione del fact checking – rispetto, ad esempio, alla storia di Ilario Nevi – è sempre presente, ma porta a scarsi risultati; sul piano della tematizzazione politica, si registra l’impossibilità di una ricostruzione d’insieme perfettamente coesa: pur riconoscendo dunque e sottolineando la ricorsività del fascismo anche post-1945, non si intende sostenere l’ipotesi di un “fascismo eterno” e, oltre che eterno, onnipervasivo e infiltrato in ogni dove.

Una mimesi completa con il dispositivo complottista viene scongiurata anche da alcuni elementi che presentano uno statuto di verità ancora diverso, come ad esempio i «fattoidi» che caratterizzano molte narrazioni correnti della crisi climatica, secondo questo meccanismo: «verità parziali come quelle dei meteorologi, una volta immesse nei media, diventavano fattoidi, riempitivi semiotici, infine spazzatura verbale: l’anticiclone delle Azzorre, l’anticiclone africano, El Niño, La Niña… Tutto era addomesticato, legato a contingenze, spiegato solo con fenomeni magari prolungati ma passeggeri». Se l’addomesticamento all’interno di uno stesso quadro epistemologico risale alla necessità del tout se tient complottista, la caratterizzazione dei «fattoidi» come «riempitivi semiotici» o «spazzatura verbale» sembra rimandare al quadro delle cosiddette “narrazioni tossiche”, che erano state un cavallo di battaglia di Wu Ming e di Giap prima della virata verso i temi del complottismo.

Ciò rinvia, in particolare, alla concezione di storytelling di Yves Citton (Mitocrazia. Storytelling e immaginario di sinistra, Alegre, 2013), più che a quella di Christian Salmon (Storytelling. La fabbrica delle storie, Fazi, 2008) e in particolare alla capacità di sviluppare un “immaginario di sinistra” che non imiti né vada a traino, tematico e/o narrativo, delle “narrazioni tossiche” di destra, combattendo queste ultime sul piano della costruzione dell’immaginario, in particolare con l’emersione di narrazioni subalterne e, più in generale, invisibilizzate. In particolare, Citton insiste su una qualità dello storytelling che è comune a qualsiasi narrazione, potendo dunque rientrare anche nella metacritica cospirazionale degli Uomini pesce, ovvero la capacità di “scenarizzazione”:

raccontare una storia a qualcuno non implica solo articolare determinate rappresentazioni d’azione seguendo una specifica successione, ma comporta anche “condurre le condotte” di chi ascolta, a seconda dell’inclinazione conferita alle articolazioni e alle concatenazioni. Mettendo in scena le trame dei personaggi (fittizi) del mio racconto, contribuisco – in maniera più o meno efficace, più o meno incisiva – a scenarizzare il comportamento delle persone (reali) cui rivolgo il mio racconto.

Quale migliore rappresentazione di questo passaggio, non necessariamente autoritario, che porta a «“condurre le condotte” di chi ascolta», del racconto della storia di Ilario Nevi condotto con modalità ipnotiche dal medico/alchimista Stegagno, nell’ultima parte del libro? L’emersione di una storia taciuta, di genere (e dal genere) imprevisto, che riconfigura le narrazioni egemoni non può che avvenire tramite una forma di reincantamento – per usare una definizione cara a Wu Ming e che si ritrova ad esempio nel saggio di Stefania Consigliere, Materialismo magico. Magia e rivoluzione (DeriveApprodi, 2023).

A quest’ultimo proposito, un’altra forma di reincantamento convocata nella narrazione è quella della possessione, assunta in carico da Wu Ming 1 anche per sé come autore, come si è visto, nei Titoli di coda: accade anche al personaggio di SonicAlly, compagno di Antonia nato negli Stati Uniti. Esperto di field recording, cioè della collezione e rielaborazione del materiale sonoro disponibile in uno o più ambienti, durante la pandemia SonicAlly perde ogni capacità di parlare la lingua italiana, già imparata anni prima, per poi recuperarne improvvisamente la facoltà nel corso della storia. L’episodio si può interpretare come un’esperienza quasi glossolalica di possessione, agevolata da un ritorno all’attività sessuale nel suo rapporto con Antonia – possessione che quindi si accompagna, al rifiuto del possesso in un’economia libidinale governata da un Eros liberatorio.

Soltanto, dunque, attraverso la metacritica cospirazionale, il rigetto di un “fascismo eterno” che sposta l’avversario sul piano dello Spirito, e una congruente scenarizzazione, l’utopismo può aggirare una certa impasse politica contemporanea e farsi «resistenza continua», per usare le parole di Paolo Lago. E si tratta di una resistenza gioiosa, perché non più e non tanto asservita alla presa ideologicamente austera delle contronarrazioni, ma – attraverso un passaggio autoriflessivo sulla qualità transmediale della costruzione di una comunità politica attraverso lo storytelling, nonché un continuo processo di reincantamento – esalta la possibilità di narrare, di goderne, e di godere.

NOTE

[1] Per un approfondimento sull’haunting, al di là del caso del libro di Wu Ming 1, che ne dà forse una rappresentazione più sfumata (e intrecciata a una esplorazione aperta agli esiti più diversi, dunque sintetizzabile qui come h(a)unting), cfr. A. Gordon, Cose di fantasmi. Haunting e immaginazione sociologica, DeriveApprodi, Roma, 2022.