Come molti coetanei italiani ho associato a lungo l’idea di Eurovision Song Contest (ESC) a quella di “musica di merda con vestiti ridicoli” e invece quella di Moderna Televisione Europea a un programma dove la squadra di Riccione doveva superare quella di Neuchatel e di, poniamo, Hoogeveen attraversando una passerella vestita da ippopotamo senza cadere nella piscina sottostante piena di vernice schivando (vado a memoria..) angurie di peluche che gli avversari gli tiravano addosso. Tale fu da giovanissimo la mia profonda affezione per Gennaro Olivieri e Guido Pancaldi, giudici internazionali sempiterni (1965-1982) dei Giochi Senza Frontiere fortissimamente voluti dal De Gaulle. Giudici svizzeri, quindi neutrali, quindi imparziali.

Ovviamente le cose non stavano così. Come spiega meravigliosamente lo storico Dean Vuletic nel volume “Eurovision Song Festival. Una storia europea”, edito per la collana “Tivù” curata da Fabio Guarnaccia e Luca Barra da Minimum Fax e tradotto da Livia Novello Paglianti, l’ESC rappresenta probabilmente lo strumento di soft power europeo più significativo e longevo. Un fenomeno di cultura popolare che in Italia, dopo aver fornito il prototipo iniziale di Sanremo negli anni ’50, si è snobbato per decenni, declinando anche per 13 anni (1998-2010) la partecipazione. Insomma, attraverso la parabola dell’Eurofestival si riconoscono 70 anni di storia politica europea e invece a me vengono in mente solo tre immagini

La prima è quella degli Abba che cantano “Waterloo” in abiti sberluscenti con il direttore d’orchestra vestito da Napoleone. La canzone, vincitrice nel 1974, vendette 6 milioni di copie, ma soprattutto consacrò gli ABBA come voce eminente del Pil svedese e la Svezia come patria della Popular Music europea oltre che della Volvo e dei cuscinetti a sfera (e naturalmente delle armi pesanti, ma questa è un’altra storia). “Waterloo” dimostrava che gli europei in piena Guerra Fredda erano capaci di scherzare sugli episodi più drammatici della propria storia. Non a caso venne scelto nel 2009 come miglior brano della manifestazione nel suo cinquantenario. È strano che nessuno l’abbia proposto invece come inno, un’alternativa discotecara e spensierata dell’Inno alla Gioia per le cerimonie meno formali.

Le altre due immagini sono più recenti. Una è The Story of Fire Saga (2020) , una commedia musicale con Will Ferrell. Dalla lontana Islanda – dove, per inciso, l’ultima finale dell’ESC ha registrato uno share televisivo del 96% – una scalcinata copia di rockettari, i Fire Saga, arriva a coronare il suo sogno e a vincere against all odds l’Eurofestival. Il film è coprodotto da EBU (European Broadcasting Union), il patron istituzionale del festival, anche nella speranza di fare colpo sul mercato americano, dopo aver fallito con quello asiatico pochi anni prima. Vi figurano come guest diverse star vincitrici delle precedenti edizioni, tra cui l’israeliana Netta, l’austriac* Conchita Wurst e l’ucraina Jamala, che in pratica recitano se stesse. A Dan Stevens tocca invece interpretare un’egocentrica e tormentata popstar russa che nel suo paese non può fare coming out a causa dell’omofobia.

L’ultima immagine è ovviamente quella dei Maneskin, due anni fa. Tre maschi e una femmina, tutti in tacchi a spillo, che suonano rock e cantano in italiano. Quest’ultimo dettaglio, dopo un ventennio dominato dalla lingua inglese, sembra in controtendenza ma non lo è: aveva cominciato già due anni prima col portoghese Salvador Sobral, ha proseguito quest’anno la Kalush Orchestra cantando in ucraino. Il multilinguismo è tornato. A differenza loro però i Maneskin riportarono l’Eurofestival nelle classifiche americane dove non si vedeva da qualche tempo.

Nella sua ricostruzione, Vuletic divide la storia dell’ESC in tre fasi: la Guerra Fredda, l’allargamento europeo post ‘89 e la fase che ha preso forma negli ultimi anni, con il conflitto russo-ucraino e le tensioni geopolitiche mondiali. In questi tre tempi cambiano il perimetro, gli obiettivi e i referenti politici dell’Eurofestival, che pure si pretende apolitico e vieta in teoria qualsiasi riferimento divisivo nei testi delle canzoni, delegando a un Grand Jury internazionale il compito di censurarli. In 70 anni cambia il peso relativo tra i vecchi “blocchi” (occidentale, nordico, mediterraneo..) , come il miscuglio delle lingue e, ovviamente, gli stili e i generi musicali presenti all’ESC. Non cambia invece la chiave del suo indubbio successo, rispetto ad altre istituzioni culturali europee: offrire una vetrina internazionale per il nation branding – particolarmente appetita da paesi nuovi o più piccoli o preoccupati di rimanere nel cono d’ombra dove la globalizzazione li ha dimenticati – e non l’espressione di una cultura europea sovranazionale “one size”.

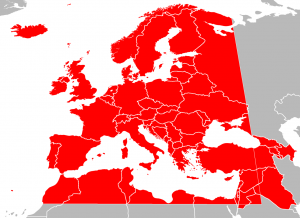

Perimetro. Il primo perimetro da considerare in realtà è tecnico: L’European Broadcasting Union (EBU) si costituisce nel dopoguerra per gestire l’area europea delle trasmissioni radiotelevisive assegnategli dall’International Telecommunication Union (ITU), un organismo dell’Onu. L’area comprende anche le possibili zone di interferenza del segnale, quindi meglio abbondare con i confini che abbracciano così, oltre all’Europa, i paesi del Mediterraneo, Medio Oriente compreso, tirando una curva a Est, fino quasi agli Urali. EBU raggruppa le televisioni pubbliche dei paesi membri e negli anni ‘50 porta avanti le prime sperimentazioni in “eurovisione”, condividendo la diretta tra diverse emittenti. L’Eurovision Song Contest, ispirato al modello italiano di Sanremo, diventa agevolmente il suo contenuto di maggior successo.

Perimetro. Il primo perimetro da considerare in realtà è tecnico: L’European Broadcasting Union (EBU) si costituisce nel dopoguerra per gestire l’area europea delle trasmissioni radiotelevisive assegnategli dall’International Telecommunication Union (ITU), un organismo dell’Onu. L’area comprende anche le possibili zone di interferenza del segnale, quindi meglio abbondare con i confini che abbracciano così, oltre all’Europa, i paesi del Mediterraneo, Medio Oriente compreso, tirando una curva a Est, fino quasi agli Urali. EBU raggruppa le televisioni pubbliche dei paesi membri e negli anni ‘50 porta avanti le prime sperimentazioni in “eurovisione”, condividendo la diretta tra diverse emittenti. L’Eurovision Song Contest, ispirato al modello italiano di Sanremo, diventa agevolmente il suo contenuto di maggior successo.

Attenzione: EBU è sempre stato indipendente dall’Unione Europea ma durante la Guerra Fredda erano ammessi all’ESC in pratica solo i paesi CEE più Israele, Turchia e Jugoslavia. Quelli del blocco sovietico no, anche se lo mandano in onda ugualmente tutti gli anni, come del resto avviene già in Australia e in Sudamerica, due aree storiche dell’emigrazione europea. I paesi socialisti, costituiti in un organismo alternativo, l’Intervision, tecnologicamente arretrato ma esteso anche a Vietnam e Africa, provano per due volte a dar vita a un proprio festival di Popular music, a Praga negli anni ‘60 e in Polonia alla fine dei ‘70. Entrambi i tentativi hanno vita breve e terminano, rispettivamente, assieme alla primavera di Dubcek e con gli scioperi di Solidarność. Un punto di forza di Eurofestival è invece proprio la rotazione delle sedi: il paese vincitore organizza l’edizione successiva, creando una circolarità competitiva tra le emittenti nazionali.

Oltre alle nazioni del blocco socialista non partecipano al festival i paesi arabi – con l’unica eccezione del Marocco nel 1980 – indisponibili a mandare in onda i cantanti israeliani, una situazione che ad oggi non si è mai modificata, malgrado i numerosi corsi e ricorsi politici in Medio Oriente. La caduta del muro e la riunificazione delle due Germanie – celebrata da “Insieme” di Toto Cutugno, vincitore nel ‘90 – apre una fase di espansione dell’ESC, in parallelo all’ampliamento dell’Unione Europea che diventerà anche sponsor ufficiale della manifestazione. Proseguirà fino ai primi anni ‘10, con l’ingresso di Serbia e Montenegro, e vedrà arrivare ad uno ad uno i paesi ex socialisti, le repubbliche ex jugoslave e quelle ex sovietiche. EBU ha spalle sempre più larghe e conta oggi tra i suoi membri 113 enti di servizio pubblico di 56 Paesi. Pur rimanendo un organismo indipendente, il suo referente istituzionale, in misura del perimetro attuale, è sempre più spesso il Consiglio d’Europa. L’esclusione della Russia dal festival, lo scorso 25 febbraio, a seguito dell’invasione dell’Ucraina, costituisce in questo senso un significativo precedente politico.

Nation branding. Ospitare l’ESC costa, come del resto partecipare, ma secondo molti paesi ne vale il prezzo perché costituisce un’occasione di visibilità unica per comparire davanti a un pubblico televisivo così ampio e internazionale. Il festival ha sempre rappresentato una notevole vetrina per il turismo, a cui sono dedicati anche gli inserti mandati in onda durante semifinali e finale, una pubblicità preziosa soprattutto per i paesi mediterranei, rivolta ai ricchi mercati del Nord. Ma ESC offre anche una legittimazione culturale e politica per paesi che, a vario tipo, risultano ellittici rispetto all’asse liberal-democratico europeo. Grecia, Spagna e Portogallo durante la dittatura non a caso non si fecero mancare un’edizione, e dal canto suo, Israele, ad ogni guerra ha sempre trasmesso attraverso i suoi artisti un messaggio pacifista. La vittoria o il piazzamento sono arrivati spesso a sottolineare un nuovo corso politico o il rinnovamento di un regime: è il caso della Turchia di Erdogan (2003), della “nuova Serbia” (2007), della Russia di Putin (2008), uno dei paesi forse più attenti alla propria immagine, fortemente investita nell’Eurofestival, e dell’Ucraina nel 2004, 2016 e 2022. Il peso crescente del voto popolare espresso attraverso il televoto, introdotto nel 1997 (e ora esteso in parte anche ai paesi extra europei) rispetto alle giurie tradizionali indicate da broadcaster e discografici, ha rotto almeno in parte i vecchi equilibri e i blocchi continentali del passato. Dall’analisi del voto incrociato, emerge di tutto: odi incrollabili (tra Turchia e Grecia/Cipro), scambi inconfessabili (tra Spagna e Jugoslavia, al tempo della bizzarra ostpolitik franchista) ma anche il superamento emotivo dei più sanguinosi traumi del secolo scorso (tra la Serbia e gli altri paesi della ex Jugoslavia).

Ideologia Le canzoni dell’Eurofestival celebrano l’amore e la pace, il loro motivo tradizionale è la felicità di stare al mondo realizzata attraverso il turismo e il consumo di massa che l’Europa Occidentale può esprimere e a cui gli altri popoli possono aspirare. Ma pace e amore si esprimono nella libertà e nel rispetto per la diversità. Il concetto di diversità tende oggi a comprendere sia il carattere “etnico” tradizionale, orgoglioso e folk-kitsch, espresso da costumi, strumenti di scena o la lingua stessa dei testi, sia la diversità razziale, di genere o anche di abilità testimoniata invece dal vissuto e dal corpo dell’artista. Uno dei capolavori dell’ESC del resto è sempre stato quello di far coesistere il nation branding a sfondo etnico, turistico o patriottico con il cosmopolitismo di matrice paneuropea. Sin dall’inizio gli artisti hanno potuto concorrere al festival con la maglia di un paese diverso da quello in cui erano nati. Numerosi gli immigrati, i dissidenti o i tedeschi scappati dall’altra Germania durante la Guerra Fredda; con discreta perversione ideologica, non è mancato neppure un cantante angolano per rappresentare il Portogallo coloniale di Salazar.

Mercato. Se nelle prime edizioni il francese e il modello della chanson (cari al tema transalpino dell’autonomia culturale in chiave velatamente antiamericana) prevalsero tra le canzoni premiate, le cose cambiano rapidamente, a metà degli anni ‘60. I britannici, più interessati a vendere dischi, ne escono però raramente vincitori (la prima volta è solo nel ‘67 con Sandie Shaw) e più spesso scornati (con Cliff Richard). Ad oggi hanno totalizzato meno vittorie dell’Irlanda (6) e quante il Lussemburgo (4). Peggio di loro ha fatto solo la Germania (un unico trionfo in 70 anni), vuoi per la qualità artistica delle proposte , vuoi perché, come ipotizza Mario Giunta su “Il Foglio” del 15 maggio scorso, alla fine “la Germania sta sul cazzo a tutti”. Gli italiani, dopo gli exploit internazionali di Modugno (terzo nel ‘57 con “Volare”) e della Cinquetti (vince con “Non ho l’età” nel ‘64) preferiscono Giochi senza Frontiere. Sono gli svedesi con gli ABBA ad affermare il “genere eurofestival” come Popular Music, prima sul mercato continentale e poi nel mondo. Non a caso gli scandinavi, a cui si unisce la Finlandia negli anni ‘90, sono stati tra i più convinti sostenitori della manifestazione, con ascolti superiori all’80% nella finale. In compenso l’inglese si afferma come lingua franca nella babele pop che emerge durante gli anni dell’espansione europea.

ESC, ormai trasmesso anche in Australia, Asia e Nord America, registra ascolti sempre elevati o addirittura vertiginosi in quasi tutti i paesi europei, superando il 40% persino nell’Italia post Maneskin. Anche se i suoi artisti scalano oggi le classifiche di Spotify durante il festival, al successo televisivo corrisponde raramente un pari impatto musicale, almeno in termini discografici. Questo, probabilmente, era già insito nel modello sanremese presente nel DNA dell’Eurofestival, che EBU spera di esportare prima o poi anche negli Usa – come è successo con il calcio 30 anni fa – e chissà mai in Cina. Ma non c’è fretta. Al momento ha per le mani il più potente strumento di soft power europeo, che l’Unione Europea, dopo decenni di finanziamenti al cinema francese e ai settori creativi, non si sogna neppure. Un elemento di cultura popolare cruciale, ora che il conflitto ha varcato nuovamente i confini europei, ancora di più quando il vento di guerra si ritirerà lasciando dietro di sé cadaveri, macerie e il campo libero per la ricostruzione.