Può la “moralità aziendale” essere una “minaccia per la democrazia”? La domanda, che campeggia come sottotitolo del ponderoso saggio di Carl Rhodes, sembra di primo acchito una forzatura. Se è vero che il sistema capitalistico, da Adam Smith in poi, ha mirato a dare benessere materiale (e forse felicità, almeno “la massima felicità possibile per il maggior numero possibile di persone”, secondo la formula di Jeremy Bentham), è anche vero che il mezzo individuato idealmente era l’esaltazione dell’egoismo personale, cioè la ricerca del proprio tornaconto. La somma degli egoismi, in pratica, avrebbe favorito il benessere collettivo.

L’aumento della ricchezza dei più ricchi, con il corollario di una bassa tassazione, era poi il postulato (e lo è ancora per gli ultraliberisti che non sono mai passati di moda, fino ai “conservatori riformisti” dei nostri giorni) avrebbe portato il benessere alle classi “subalterne”, come occupazione, disponibilità di merci e servizi gestiti e offerti dai privati (ovviamente i più ricchi), e infine come potere d’acquisto anche per le classi meno abbienti. La storia e la cronaca ci dicono che non è mai andata così, nonostante le pur acute analisi di Alberto Mingardi, autore del pur notevole La verità, vi prego, sul neoliberismo, secondo cui il (neo)liberismo non ha mai potuto in realtà dispiegare il proprio potenziale positivo a causa degli eccessivi (sic) freni statali. Di contro, il socialismo e tutta una costellazione di sistemi più o meno utopistici ponevano, e ancora pongono, l’accento sul riequilibrio degli assetti economico-sociali tramite una “giusta” tassazione e l’estensione delle libertà civili. Questa, a grandi linee (si perdoni la schematicità), la storia degli ultimi 250 anni.

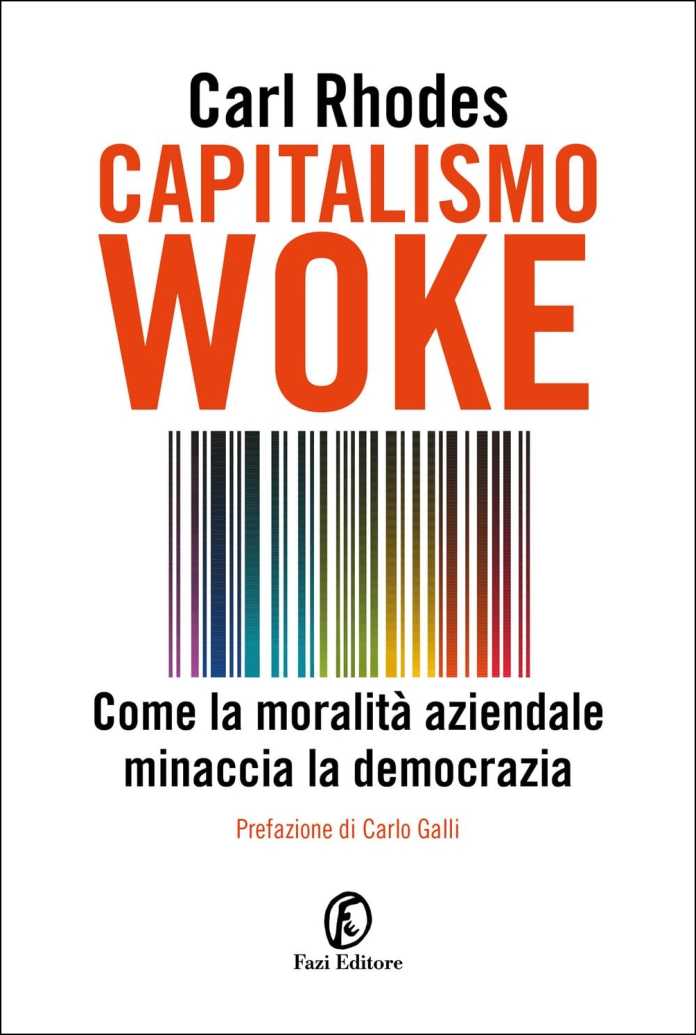

Rhodes ricostruisce l’evoluzione semantica del termine woke (“sveglio, all’erta”) che dallo slang dei neri è passato, con il nuovo millennio, a definire la consapevolezza attiva verso l’espansione dei diritti civili nel senso più ampio, dalle battaglie contro il razzismo alla lotta alle ingiustizie e alle violenze di genere, dall’appoggio ai diritti delle comunità sessualmente non ortodosse alle battaglie ambientaliste. È negli ultimi venti anni che avviene il cambiamento, che non è solo semantico. Rhodes si concentra unicamente sulla cultura statunitense, ma è facile estendere la sua analisi: da un lato le grandi compagnie hanno iniziato ad appoggiare queste battaglie con forza e in modo concreto, evidenziandone l’aspetto etico e morale (l’autore fornisce dozzine di esempi che coinvolgono virtualmente tutte le multinazionali più note), dall’altro la critica di destra, che delle multinazionali dovrebbe essere sodale a livello ideologico, ha subito condannato questo impegno proprio in nome dei valori fondanti del capitalismo, il cui compito sarebbe unicamente quello di fare in primis (e non solo) gli interessi economici degli azionisti, e non quelli della società intera, più eterei e comunque non universalmente condivisi.

Rhodes ricostruisce l’evoluzione semantica del termine woke (“sveglio, all’erta”) che dallo slang dei neri è passato, con il nuovo millennio, a definire la consapevolezza attiva verso l’espansione dei diritti civili nel senso più ampio, dalle battaglie contro il razzismo alla lotta alle ingiustizie e alle violenze di genere, dall’appoggio ai diritti delle comunità sessualmente non ortodosse alle battaglie ambientaliste. È negli ultimi venti anni che avviene il cambiamento, che non è solo semantico. Rhodes si concentra unicamente sulla cultura statunitense, ma è facile estendere la sua analisi: da un lato le grandi compagnie hanno iniziato ad appoggiare queste battaglie con forza e in modo concreto, evidenziandone l’aspetto etico e morale (l’autore fornisce dozzine di esempi che coinvolgono virtualmente tutte le multinazionali più note), dall’altro la critica di destra, che delle multinazionali dovrebbe essere sodale a livello ideologico, ha subito condannato questo impegno proprio in nome dei valori fondanti del capitalismo, il cui compito sarebbe unicamente quello di fare in primis (e non solo) gli interessi economici degli azionisti, e non quelli della società intera, più eterei e comunque non universalmente condivisi.

Del resto, è evidente come il liberismo della versione più aggressiva, quella nata con Thatcher e Reagan (con Milton Friedman come teorico di riferimento), abbia favorito l’ampliarsi delle diseguaglianze sociali, per cui basterebbero pochi dati inoppugnabili tra i mille forniti da Rhodes: l’1% della popolazione mondiale possiede la metà della ricchezza globale e ha un reddito superiore a tutte altre messe insieme; negli Stati Uniti, l’1% dei più ricchi è responsabile del 70% dell’evasione fiscale (90 miliardi di dollari annui); il rapporto fra il reddito degli amministratori e il reddito medio annuo è cresciuto da 30 volte (1978) a 60 (1989) a… 400 volte (fine millennio)! Pochi dati che basterebbero a rendere ridicola qualunque richiesta di riduzione delle tasse per i ceti più abbienti. Le varie e sempre più frequenti crisi hanno portato a regolari arricchimenti delle aziende più importanti e dei ceti benestanti, mentre, è chiaro, per gli have nots (che ormai comprendono anche interi strati delle classi medie) hanno portato a una regolare erosione del reddito.

Rhodes, studioso delle “dimensioni etiche e democratiche dell’impresa e del lavoro”, come recita il risvolto di copertina, ricostruisce la paradossale escalation di interesse delle grandi aziende verso issues oggi centrali nel dibattito democratico, soprattutto tramite la pubblicità e le donazioni, e passa in rassegna con dovizia di esempi gli ultimi decenni, affrontando poi le domande cruciali: perché ciò è successo, e dove risiede il pericolo? L’argomentazione di Rhodes verte su un punto chiave: il capitalismo sta sostituendosi all’iniziativa statale nell’affrontare l’evoluzione sociale e del costume, e un numero crescente di AD e rappresentanti delle majors ha individuato la possibilità di un ritorno di immagine, forse anche contrastato (anche da parte di parte del pubblico), che si è effettivamente trasformato, quasi sempre, in successo commerciale.

Ci si chiederà, a questo punto, dove stia il problema: Rhodes argomenta che gli spazi guadagnati dalle aziende stanno erodendo non solo l’agenda politica statale, ma le stesse libertà democratiche nel momento in cui si sostituiscono a una azione che deve per sua natura provenire dalle forze sociali e politiche; il timore è che le grandi aziende (e si sta parlando di colossi che possono rivaleggiare con molti Stati anche europei) detteranno l’azienda politica e sociale, perseguendo (questo è il dato meno evidente ma inoppugnabile) pur sempre un fine che, in ultimo, è sempre e solo esclusivamente economico e soprattutto mirato al mantenimento dello status quo sociale; Rhodes lo dimostra fornendo esempi illuminanti, anche in riferimento alla pratica personale degli Ad e alle politiche fiscali delle loro aziende, sempre focalizzate sulla massima evasione possibile, nei mille paradisi fiscali e non solo. Il che rappresenta, con la sua scala monumentale, il punto decisivo. Persino la pratica della filantropia, tradizionale e nobilissima per la cultura capitalistica anglosassone e dei suoi rappresentanti (pochi nomi: Vanderbilt, Ford, Mellon, Carnegie) sono da inquadrare in un più ampio disegno di politica sociale conservatrice, confermata dalle personali convinzioni politiche, tutt’altro che progressiste, dei protagonisti.