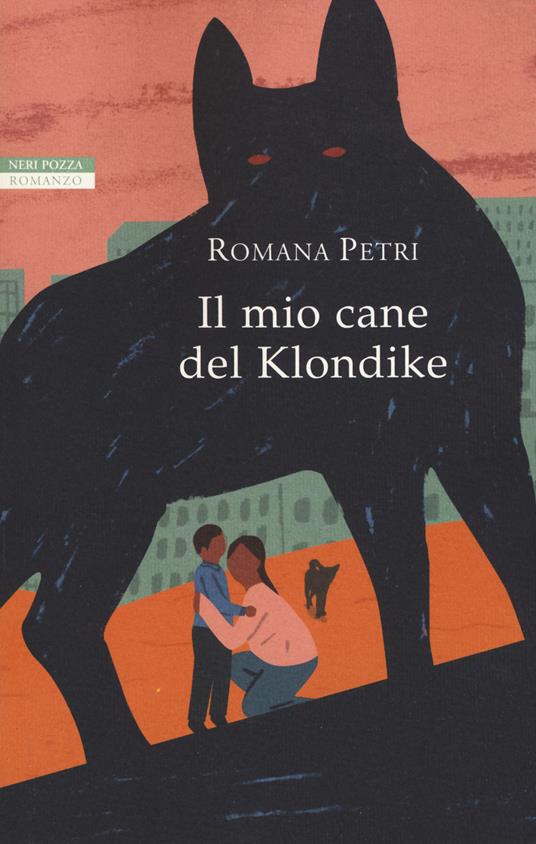

Il cane. Nero. Una valanga. Dopo che la donna lo ha tratto in salvo da morte certa sul ciglio della strada. Lo incontra un giorno di settembre, moribondo, e altro non può fare che trascinarlo con trepida fatica prima in automobile poi a casa e infine nell’ambulatorio dall’amico veterinario. E sappiamo fin da subito, da Romana Petri, come la storia procederà impressionante secondo le sue regole, e le regole di chi lettore o no ha avuto o ha un cane nella propria vita.

Il debutto deciso di un libro che sa di ruvido e ferino, e di impressionante per come il cane stralunato e fortissimo, la cui ricerca del nome va avanti per molte pagine, diventa sempre più enorme, fisicamente e nel profondo degli occhi del lettore. Osac, alla fine il nome si trova, rende selvaggio ogni luogo in cui sta, in auto e in casa, e anche nella mente della protagonista dove si consolida come l’animale archetipo e universale che sceglie l’umano, lei sola, unica compagna di vita e di morte. E che fa fuori, in un modo o nell’altro, chiunque osi entrare nell’esistenza di lei, perfino il figlio che a un certo punto la donna partorisce.

Il parto, nelle mani di Petri, è una delle pagine più crude mai lette sull’argomento. E vere. Come se Osac, il cane nero, avesse iniettato nell’evento tutta la sua carica bestiale, dolorosa e violenta. L’autrice stabilisce i dettami del romanzo una volta per tutte, sorprende il lettore con pagine di vita veritiera e avventurosa, sia dentro casa sia per le strade dove dilaga quel cane maschio, tremendo e possessivo, tanto che a tratti sembra saltar fuori dal libro e scorrazzare, distruggendo a morsi e zampate ogni cosa, in ogni stanza da noi abitata. E proprio per questo si avverte subito come la bravura di Petri emerga da una biografia precisa, ancora percorribile, fatta di lampi tridimensionali su altrettanto furibonde scene che niente lasciano alla fantasia.

Ne Il mio cane del Klondike ogni capitolo è fatto di materia reale, densa e compatta, come i muscoli di Osac e come i muscoli tonici della protagonista che deve difendersi dagli assalti, sia fisici che verbali. Perché Osac parla, a suo modo certo, e urla con quanto fiato ha in gola, e protesta a ogni svolta di percorso. E lo fa alla luce della scrittura, che dimostra come si possa, avendo gli utensili giusti, mandare all’aria tutte le teorie del romanzo e lasciare intatto il corpo delle proposizioni disposte quasi con nonchalance ma infine presentate sfacciatamente ai nostri turbamenti.

Insomma niente è ambiguo qui, ma configurato come un film che ci racconta e visualizza le peripezie di una giovane donna alle prese con la quintessenza “biologica” del Cane. Ogni altro personaggio sta ai lati del palcoscenico, comparse che assistono impotenti, e anche assenze determinate come l’uomo invisibile che dovrebbe essere il padre del nascituro. E che mai apparirà, mentre i fatti arrivano alle estreme conseguenze. E da un certo punto del romanzo, il grande selvaggio Osac diventa e resta per sempre una delle figure di ribelle più tragiche della nostra narrativa contemporanea.