Nell‘interludio tra l‘abbandono del marxismo e il superamento della questione rivoluzionaria c‘è, a mio parere, la parte più vitale del lascito di Camatte. In questo spazio, infatti, la prospettiva del comunismo viene pensata in modo nuovo contro l‘«erranza» insita nello sviluppo delle forze produttive, l‘idea di un ruolo civilizzatore del capitale e la centralità dell‘economia politica.

Così Michele Garau nel suo saggio Lo scisma da un mondo che muore. Jacques Camatte e la rivoluzione (MachinaLibro, Derive Approdi 2024). Un nuovo pensiero, dunque, al posto del materialismo storico che sappiamo essere stato il pensiero pensato della Rivoluzione, nuovo perché fuori dalle sue coordinate. In quegli anni Sessanta neppure il Tronti di Operai e capitale aveva osato tanto. E dunque, se non della rivoluzione, pensiero di cosa quello di Jacques Camatte? Forse della rivolta? Ché tertium non datur.

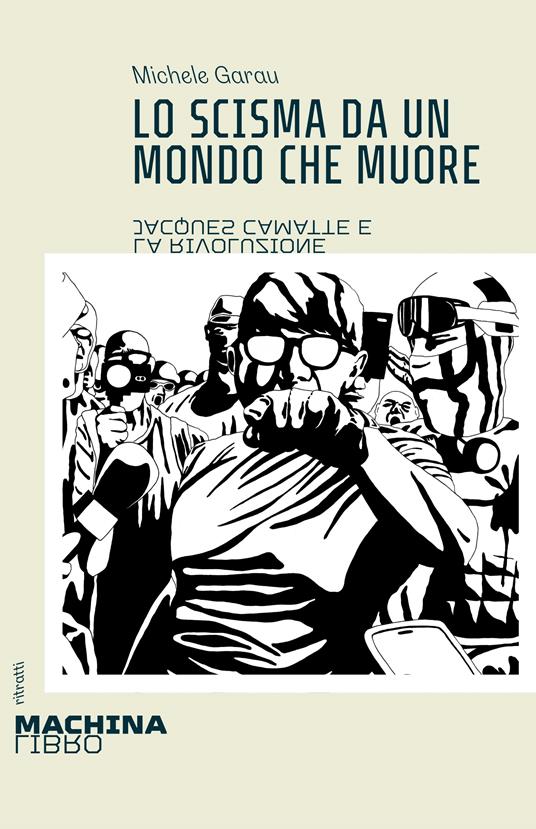

Mi era già accaduto che la pagina di copertina di «Machina Libro» attirasse la mia attenzione. La prima volta per il disegno in bella mostra del mostro di Düsseldorf , questa volta direttamente per il titolo.

Mi ha colpito quel termine, scisma. Dice la storia della Chiesa ai suoi esordi (II-III sec. d.C.) quando il rifiuto dell’autorità ecclesiale e la costituzione di comunità autonome di credenti erano all’ordine del giorno. Ma è anche parola chiave dello strumentario teorico dell’eresia gnostica, a quel tempo la grande antagonista del cristianesimo. È lo stesso Camatte a parlarne fin da 2000[1].

Ma leggi d’un fiato il bel saggio di Garau aspettandoti un qualche approfondimento in tal senso, invece niente, solo una registrazione notarile di quella che appare una conversione immotivata. Ad esempio, perché il ritorno al teologico-politico e, soprattutto, perché la gnosi e non il vecchio testamento che pure è attraversato da un’istanza profetica dove mistica e politica rivoluzionaria procedono a braccetto, mano nella mano? Perché la più esoterica delle eresie cristiane, sconosciuta a Thomas Muntzer e poco frequentata da Meister Eckhart?

Schísma dunque, ovvero separazione dal mondo che è male. Intorpidito, addormentato, intossicato dal veleno del mondo, l’uomo non ha altro modo per salvarsi se non voltando le spalle alla sua esistenza mondana. E infatti il pensiero della gnosi contempla un’escatologia che intravede per l’uomo una possibile salvezza, una rinascita. “Ciò che libera – recita il passo 78, 2 degli Excerpta ex Theodoto – è la conoscenza [grassetto nostro] di quello che eravamo, di ciò che siamo diventati, di dove eravamo, dove siamo stati gettati”.

La stessa antropologia dell’uomo ignorante del Camatte di Garau: il capitale domina gli uomini; più precisamente, man mano che si incarna e si antropomorfizza, esso succhia agli uomini tutte le loro forze e la loro materialità. La società del capitale? Una gabbia d’acciaio da cui è impossibile uscire. Il capitale è diventato la rappresentazione assoluta: tutto quello che gli uomini possono fare si rispecchia in esso, serve al suo dominio e non c’è crisi che possa minacciarlo.

Per una sorta di astuzia della sua ragione, anche le forze della rivoluzione alla fine si sono rivelate essere le stesse del suo sviluppo. Barrato l’ultimo pertugio della lotta di classe operaia, ridotto il proletariato tutto a mera figura soggettiva dello sciupio, finanche il sogno del comunismo è diventato parte del suo continuum storico.

Com’è potuto accadere? Attraverso la distruzione di tutte le forme di comunità che il capitale ha incontrato sulla sua strada. Oggi c’è una sola comunità esistente al mondo ed è quella che Camatte chiama comunità materiale. Il capitale, fattosi totale, ha provveduto a organizzarla fornendo agli uomini di mezzo mondo valori, legami, attività. In una parola, capitalizzando l’uomo antropomorfizzandosi.

Ma ricomporre una qualche forma organica di comunità nel suo equilibrio originario è tema squisitamente gnostico. Camatte traduce il regno divino della luce, in sé perfetto e remoto che si contrappone al mondo come regno delle tenebre, con Gemeinwesen, la vera comunità umana, certamente per il giovane Marx un comunismo a-venire nel quale finalmente l’uomo potrà realizzare compiutamente la sua essenza. È con questa idea di un esito felice del processo storico che Marx finisce col “giudicare l’intero grado di civiltà dell’uomo”[2], ma la stessa fissa potrebbe tornare utile a quanti oggi credono ancora alle magnifiche sorti e progressive.

Non è il caso di Camatte. Il suo sguardo non è rivolto al futuro, piuttosto a un passato sia pure immaginifico quale potrebbe essere ad esempio il comunismo primitivo teorizzato da Engels sulla scia di Bachofen.

Volere ciò che non è mai esistito e di questo qualcosa cercare la radice. Oltre Marx. Ché lui aveva polarizzato l’attenzione solo sulla storia del capitale “senza andare troppo indietro nel tempo”[3]. Invece, per ritrovare la vita è il tempo che bisogna risalire. Per la gnosi non c’è altra via di scampo. Camatte proietta l’«uomo totale» marxiano al luogo che più non ci appartiene e a un tempo altro che niente consuma, insomma in una nuova terra e sotto un nuovo cielo. Certo, allettante la prospettiva marxiana di un comunismo pensato come “la verace soluzione del conflitto fra esistenza ed essenza”[4]. Solo che quel comunismo, essendo l’origine la meta, è alle nostre spalle.

Garau non pare sorpreso della scoperta del sacro e del religioso da parte di Camatte, un pensatore, ricordiamolo, marxista, cresciuto con l’idea in testa di voler cambiare il mondo con la rivoluzione.

Ma torniamo a bomba, come si dice, cioè a quello ‘scisma’ del titolo da cui siamo partiti. Secondo Garau è parola chiave della nuova riflessione antipolitica – perché di derivazione gnostica – di Camatte. Da essa Camatte ha espunto di fatto la parola ‘rivoluzione’ per sostituirla con quella di «rivolta».

Un passaggio dovuto e che facciamo nostro, ma anche delicato, da prendere con le pinze. Sulla rivolta si è detto di tutto e di più e fino a ieri sempre al negativo. L’ortodossia comunista, poi, è andata giù ancora più pesante senza mai riconoscerle dignità politica. Da questo punto di vista il comunista Bordiga, da cui la storia politica di Camatte principia, non era da meno del socialista Labriola.

Camatte affronta il problema nell’ottica di una sintomatologia sociale che non è quella della tradizione comunista e socialista. Anche il linguaggio cambia, sostituito da quello simbolico di una gnosi sia pure secolarizzato.

Ieri il teatro della rivolta era lo spazio rurale, oggi l’area metropolitana delle grandi città, ieri a sollevarsi erano plebi affamate e incolte, oggi il rivoltoso è l’ipersensibile e mediamente colto uomo del bisogno condannato a vivere contro la sua volontà nel cuore di una civiltà i cui valori confliggono col sistema di bisogni genuinamente umani. Il suo calco negativo è l’uomo dei valori, perfettamente integrato nel mondo e perfettamente assuefatto alla sua forma di vita[5].

La rivolta esprime la fame di senso del primo e il principale antidoto alla disumanizzazione e all’artificialità che affliggono il secondo. In termini gnostici, il fascio di luce che squarcia le tenebre e un viatico per la salvezza da identificare con la Gemeinwesen, la comunità verace.

La rivolta come risveglio, dunque, come il momento in cui l’uomo del bisogno può assaporare la Vita, per tutti una febbre di rigetto contro la narcosi di un addomesticamento senza fine.

NOTE

[1] J. Camatte, Dialogando con la vita, Edizioni Colibrì, Milano 2000, pp. 21-22

[2] K. Marx, Opere filosofiche giovanili in Marx-Engels Opere III, Editori Riuniti, Roma 1976, p. 323

[3] Dialogando con la vita, cit., p. 26

[4] Opere filosofiche giovanili, cit., p. 324

[5] In verità l’uomo del bisogno è la versione aggiornata del protagonista de Il canto della perla, un testo gnostico che racconta la vicenda di un principe inviato dal padre in Egitto – simbolo del male – a recuperare un tesoro nascosto, la perla. Divenuto preda dei piaceri del mondo, dimentico della sua origine e del suo compito, è ridestato dall’invio di un messaggio che gli ricorda la sua missione. In proposito (Acta Thomae 108-113) Il canto della perla, il melangolo, Genova 1987.