Si può scrivere di Francesca Woodman senza dire che è morta giovane e senza il desiderio, in qualche modo, di salvarla? Forse no, perché “parlare di lei era parlare della sua fine”, come scrive Bertrand Schefer, romanziere, saggista d’arte e traduttore, in questo breve saggio che definire biografico non sarebbe corretto. Schefer, infatti, più che raccontare la biografia di Woodman (altri l’hanno già fatto, anche in italiano, in modo meno lirico, ad esempio Elisabetta Rasy nel breve ritratto contenuto in Le indiscrete. Storie di cinque donne che hanno cambiato l’immagine del mondo, Mondadori 2021) tenta di descrivere la sostanza della sua fotografia, della sua arte: così sfuggente, ipnotica e universale, al netto di una esperienza e di una sensibilità non imitabili.

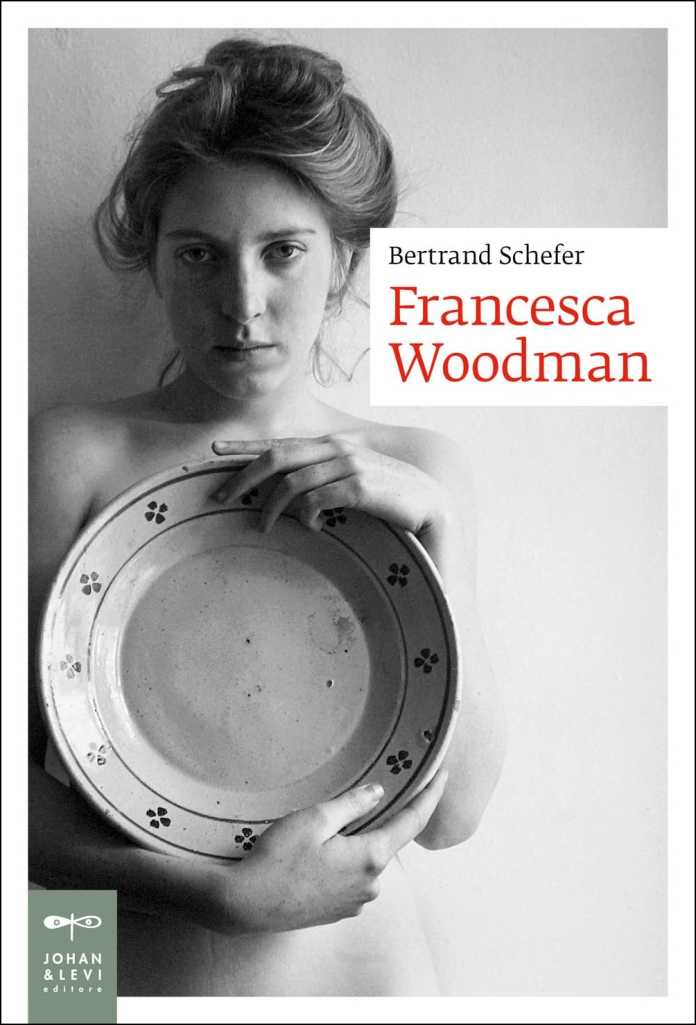

L’unica foto presente nel libro è quella in copertina, scattata da Stephan Brigidi a Roma, nel 1978: ritrae Francesca Woodman con in mano un piatto bianco dal bordo decorato; un piatto che lei espone (si potrebbe anche dire: impone) alla vista di chi guarda e che nasconde il suo corpo nudo. Woodman era artista anche quando erano gli altri a fotografarla. Lo dimostrano le foto di Brigidi e quelle di Douglas Prince, un giovane professore nella scuola di design di Providence frequentata da Woodman, che la ritrasse nel suo atelier fatiscente, al quinto piano di Pilgrim Mills, non ancora ventenne eppure dall’espressione esausta e compiuta. Il pavimento è lo stesso sul quale lei abbandonò molte fotografie, piccole stampe in bianco e nero, che non volle o non riuscì a portare con sé quando si trasferì a New York.

Woodman ha fotografato quasi esclusivamente se stessa, reinventando il ritratto – con quel viso da madonna raffaellita – e la fotografia performativa. Schefer non mostra le foto ma le evoca. Chiusa in una gabbia al centro della stanza, riflessa in uno specchio, appesa a una porta, seduta con il gatto in grembo, nascosta in una credenza da cucina. Spesso sfocata, doppia, tripla, irriconoscibile, nella nebbia, “si nasconde persino nella sua nudità”. Una messa in scena curatissima e pianificata, alla ricerca continua di un soggetto che pare inarrivabile, di un’immagine che spezzi l’incantesimo e apra la trappola.

Woodman ha fotografato quasi esclusivamente se stessa, reinventando il ritratto – con quel viso da madonna raffaellita – e la fotografia performativa. Schefer non mostra le foto ma le evoca. Chiusa in una gabbia al centro della stanza, riflessa in uno specchio, appesa a una porta, seduta con il gatto in grembo, nascosta in una credenza da cucina. Spesso sfocata, doppia, tripla, irriconoscibile, nella nebbia, “si nasconde persino nella sua nudità”. Una messa in scena curatissima e pianificata, alla ricerca continua di un soggetto che pare inarrivabile, di un’immagine che spezzi l’incantesimo e apra la trappola.

Le stanze dell’appartamento in cui si ritrae – che è casa e studio nello stesso tempo – sono vuote, paiono abbandonate, con oggetti strani sul pavimento e un arredo incongruo, la tappezzeria strappata. Un luogo inventato, tutto suo, quasi surreale, che non rimanda a una quotidianità vissuta. Rarissimi gli esterni e le finestre. E sempre il suo corpo, nudo o con vestiti d’altri tempi – ma d’altra parte lo è anche il corpo, un po’ retrò, a metà strada tra le forme adolescenti e quelle di donna, inerme e potente. Un’immagine inedita della nudità femminile, che non è lì per sedurre ma neppure per decostruire lo sguardo maschile: “Elude l’autoritratto, elude la storia e la possibilità stessa di un racconto. Così facendo porta la fotografia su un altro livello, la libera dai suoi soggetti che ritornano sempre uguali – paesaggi, ritratti, nature morte, nudi, scene di strada – esplorando i limiti del suo nulla”.

Gli elementi biografici sono pochi e noti: figlia di artisti (ceramista la madre, pittore il padre), vive e compie i primi studi in Colorado ma trascorre le vacanze estive con la famiglia in Toscana (compreranno una casa ad Antella, nell’entroterra fiorentino); e poi gli studi di arte e design a Providence, a sud di Boston; Roma, dove segue i corsi della Rhode Island School of Design tra il 1977 e il 1978 (vive in via dei Coronari; e in una piccola libreria in via di Parione, che si chiamava Maldoror, viene allestita la sua prima mostra personale), infine New York.

Il padre le regala, probabilmente per i suoi tredici anni, una Yashica 635. Il primo ritratto, casuale e maturo nello stesso tempo, la mostra dal basso verso l’alto, lei seduta sulla panca in pantaloni larghi e maglione a trecce, il viso completamente nascosto dai capelli. Da lì in avanti continuerà ininterrottamente a fotografare, “come se avessero dato in mano un violino a un principiante ed egli ne avesse tratto subito una sonata”. Qualche anno dopo scriverà nel suo diario you cannot see me from where I look at myself (“non mi puoi vedere da dove io mi guardo”) una frase che sembra adattarsi perfettamente, scrive Schefer, a quel primo ritratto dove non si mostra ma invece fugge. E se è evidente che il segreto del suo corpo, “a tal punto fuori da ogni contesto e da ogni rappresentazione già vista che riusciva a penetrare nella solitudine di ognuno”, non sta nella sua vita, quanto forte è il desiderio, dopo ogni fotografia vista o immaginata, di conoscere i dettagli di quel quotidiano tutto sommato ancora così vicino a noi: rinunciare a salvarla, a mitizzarla, e soltanto – è anche il desiderio espresso dell’autore – vederla una volta in azione.