In acque oscure. Un ciclone tropicale diventa l’uragano Wendy di categoria 5, la stessa di Katrina nelle sue fasi finali. Con venti superiori a 250 miglia all’ora raggiunge le coste della Florida spingendo gli alligatori dentro alle case allagate. La catastrofe climatica non è tanto la premessa quanto la sostanza amniotica in cui è immerso Crawl (2019), il film horror di Alexandre Aja prodotto da Sam Raimi. Quando la membrana tra l’habitat umano e quello animale si rompe, i liquami connettono l’ambiente domestico alla palude, l’acqua putrida alla consolle televisiva, lasciando defluire tra i flussi una deriva liquida, ibrida, interspecie in cui la coscienza dello spettatore sarà risucchiata nei successivi 90 minuti.

Adesso osserviamo Haley, la protagonista (Kaya Scodelario) attraverso lo sguardo radente il pelo dell’acqua del predatore. Sappiamo che tra i due animali quello umano, sbalzato dalla cima della piramide alimentare in cui si trovava fino a poche ore prima, adesso è diventato la preda. Anzi, il cibo. La filosofa australiana Val Plumwood, sopravvissuta anni prima all’incontro con un Crocodylus porosus, descrive perfettamente questa questa esperienza in prima persona nel saggio ecofemminista The Eye of the crocodile (2012). La prima reazione a caldo viene descritta da Plumwood nei termini di una tipica rimozione: l’esperienza si ritrae, l’io si ricompone [1]:

La mia incredulità non era solo esistenziale ma etica: questo non stava accadendo, non poteva accadere. Il mondo non era come quello! La creatura stava infrangendo le regole, si era completamente sbagliata a pensare che potessi essere ridotto a cibo. Come essere umano, ero molto di più rispetto al cibo. (..)

Ma ben presto un altro tipo di considerazioni si affaccia alla coscienza:

Dopo una riflessione molto più tardi, giunsi a vedere che c’era un altro modo di vederla.C’era un’illusione, ma era il contrario. Era il mondo di “esperienza normale” quella era l’illusione e il mondo bruto appena svelato in cui ero preda era, infatti, la realtà insospettata, o almeno una parte cruciale di esso.

Crawl non è un testo teorico ma un film horror o, meglio, animal horror, un sottogenere dove i coccodrilli, un ordine di sauri con numerose specie oggi rischio di estinzione, sono storicamente piuttosto popolari [2] , seppure non quanto gli squali. La ripresa inquadra la figura umana dal punto di vista dell’alligatore villain come fosse Freddy Krueger. Se fossimo in un romanzo dovremmo entrare nella sua testa, leggere i suoi “pensieri animali “ o accontentarci di una descrizione in terza persona. Al cinema il risultato non è garantito ma l’horror porta l’antropomorfismo al livello successivo. Ci offre lo scorcio di un modo di vedere il mondo reale non umano normalmente inconoscibile. La percezione potenzialmente inquietante di un’alterità colta attraverso la macchina da presa.

Il trauma che Crawl sembra farci rivivere non è soltanto un espediente narrativo o una sequenza di jumpscare dove il non umano scarta improvvisamente dal fuoricampo. Nel nostro sensorium è stato attivato uno degli archetipi grazie ai quali possono funzionare oggi il cinema e la fiction. Il transfert che nasce dall’incontro con la natura agonistica di un altro predatore è un tropo piuttosto comune nell’immaginario dell’Antropocene. Mano a mano che ci riconosciamo protagonisti della storia naturale e geologica di questo pianeta naturalizziamo anche i fattori di rischio che l’ascesa umana prospetta nella sua organizzazione. Così oggi distinguiamo catastrofi tecnologiche, industriali, agricole sullo stesso piano di terremoti e meteoriti. Queste componenti catastrofiche ci mettono a confronto con una realtà imprevista, che retroagisce su una scala imponderabile, per definizione non umana, non controllabile dalle euristiche e dai dispositivi della biopolitica.

Raccontare la fine dell’uomo.

Il termine, “Antropocene”, coniato negli anni ottanta dal biologo Eugene F. Stoermer, è stato ripreso all’inizio di questo secolo dal Premio Nobel per la chimica Paul Crutzen per indicare l’ingresso dell’agency antropica nella storia naturale, che distinguerebbe l’attuale fase geologica dall’Olocene. Sulla sua datazione non esiste un consenso assoluto tra gli studiosi. Come data inizio viene oggi indicato il Trinity Test – lo scoppio della prima bomba al plutonio di Trinity – e l’inizio della Grande Accelerazione del dopoguerra ma, secondo altri punti di vista, si può far risalire alla prima rivoluzione industriale o addirittura alla “rivoluzione” neolitica di dodicimila anni fa. Identificato, in generale, con la causa del brusco innalzamento dei livelli di CO2 e il riscaldamento climatico del pianeta, l’ Antropocene si configura quale termine ombrello sotto cui si raggruppano concettualizzazioni molteplici, emerse successivamento dal dibattito scientifico, storico e filosofico, quali tra le altre Capitalocene (J. W. Moore), Chthulucene, (D.Haraway), Plantationocene (K. McKittrick).

Ne La grande cecità (“The Great Derangement: Climate Change and the Unthinkable”), un saggio seminale che ha l’indubbio pregio di avere aperto il confronto sull’Antroprocene e le responsabilità dell’arte e della letteratura nella questione climatica, Amitav Ghosh arriva alla conclusione – anticipata dalla riflessione, tra gli altri, di Bruno Latour e Dipesh Chakrabarty – che:

Nella misura in cui rappresentano la totalità delle azioni umane nel corso del tempo, gli eventi dell’odierno mutamento climatico rappresentano anche il capolinea della storia. Perché se tutto il nostro passato è racchiuso nel presente, allora anche la temporalità stessa si svuota di significato[3].

Quando parliamo di Antropocene stiamo in realtà ponendoci la domanda: “Come uscirne?”

L’oggetto del libro è la cecità della letteratura di fronte alla minaccia di una sesta estinzione. O, meglio, lo squilibrio (“derangement“) conseguente all’incapacità di pensarla e raccontarla. Lo scrittore indo-americano punta il dito contro la tradizione del moderno romanzo borghese, ancora preminente nella cultura e nell’editoria occidentali, osservando che “proprio quando l’attività umana cominciava a modificare l’atmosfera terrestre, l’immaginazione letteraria cominciò a concentrarsi esclusivamente sull’umano.” [4]

Ghosh rileva che gli “occhi dietro alle spalle” del non umano, ancora presenti nella tradizione epica indiana e cristiana del passato, sono stati espulsi dalla letteratura contemporanea, figlia della Grande Accelerazione. E benché le riconosca “un generico senso di ansia verso il futuro”, nonché una certa ossessione per i “pensieri apocalittici”, il giudizio su di essa è netto: “Quelli che stento a trovare sono scrittori le cui opere di finzione trasmettono una comprensione più precisa dei cambiamenti in corso nell’ambiente” [5]. Si salverebbero solo alcuni autori mainstream – James Ballard, Margaret Atwood, Barbara Kingsolver, Kurt Vonnegut Jr., Doris Lessing, Cormac McCarthy, T. Coraghessan Boyle, Ian McEwan – o almeno alcune loro opere, e il genere fantascientifico, l’unico, secondo Ghosh, a essersi confrontato con ibridi e fenomenologie non esclusivamente umani.

Il saggio riconosce che i linguaggi figurativi – cinema, televisione, internet, ecc – quando si arriva a parlare di Antropocene, si trovano oggi già diversi passi avanti rispetto al libro – il media che, in fondo, ha trasformato gli alberi in un supporto del logos – e appaiono destinati a determinare, attraverso le immagini, anche la sua futura morfologia. Tuttavia resta convinto della centralità del romanzo rispetto alla narrazione climatica: tuttora “lo strumento dell’immaginazione più adatto ad affrontarla”. Ghosh orienta la sua ricerca verso autori e storie che “trasmettono una comprensione più precisa dei cambiamenti in corso nell’ambiente” , cioè che sappiano integrare nella prassi e nella visione letteraria la funzione di un contesto informativo adeguato alla gravitas e all’urgenza del “messaggio”. [6] Questo ci porta, ad esempio, oggi a vedere un “ravvedimento” culturale operoso nella climate fiction o in disaster movie che esplicitano la meccanica della catastrofe.

A rileggerlo oggi, La grande cecità sembra attestarsi al di qua di una precisa soglia critica: Ghosh si concentra sull’inadeguatezza dei contenuti proposti dell’offerta “seria” , e li analizza sotto il profilo storico e narratologico. Conclude che se pochi oggi prendono sul serio la crisi climatica, agendo di conseguenza, è soprattutto perché pochi ne parlano. Privilegiando l’immaginazione positivamente orientata, si è portati a credere che solo libri o film emblematici come La Strada o, per contro, programmaticamente “climate ” come The Minister of the future di Kim Stanley Robinson, arrivino veramente a parlarci, superando la cortina dell’indifferenza e del silenzio. Ma, per ironia, proprio il romanzo di Cormac McCarthy, il racconto della fine dell’uomo, è anche un buon esempio di come l’immaginazione collettiva possa rivivere una narrazione ambientata in un gelido inverno post-atomico, fino a farla diventare la metafora di un mondo mortalmente surriscaldato dall’effetto serra. Il che ci porta forse più vicino a comprendere come un testo poi circoli effettivamente e possa essere oggi decodificato, rinegoziato o dirottato dal suo pubblico.

La cultura dell’Antropocene. Con un’apertura critica diversa, Mark Bould, ricercatore marxista, studioso di cinema e narrativa di genere, riparte nel volume L’antropocene inconscio esattamente dove La grande cecità ci aveva lasciato. Nel passaggio di testimone la prospettiva si sposta però dal testo autoriale alla rete dei significati e dei processi che si interpongono alla sua fruizione e alla sua possibile ricaduta sul piano dell’azione. Una torsione anticipata già dalle prime righe:

“Il resoconto di Ghosh sulle manchevolezze intrinseche alla fiction mondana è piuttosto convincente, ma dove lui vede un fallimento praticamente universale questo libro, L‘antropocene Inconscio, trova invece un tentativo di negoziare con i limiti della forma. Non un silenzio, quindi, ma una afasia espressiva, piena di domande confuse e impacciate. Un testo deve proprio mostrare le maree che si alzano in un mondo sempre più arido, deve unire Waterworld (1995) e Mad Max Fury Road (2015) per essere considerato un libro sul cambiamento climatico?”[7]

La domanda è retorica e contiene già il seme della risposta, che il libro sviluppa in una galoppata attraverso romanzi, film, graphic novel, cultura alta e bassa, fenomenologie pop e stracult. Si spazia dai sei romanzi autobiografici di Min Kamp di Karl Ove Knausgard, agli altrettanti episodi del franchise catastrofico-grindhouse Sharknado, analizzati al microscopio. Da Arundhati Roy alla saga di Swamp Thing. Ovunque, le crisi dell’Antropocene emergono mescolate e distorte, frantumate e riflesse dal prisma dell’inconscio collettivo. A volte compaiono in sottotesto, altre volte sottolineate con il pennarello, ma raramente vengono presentate nella cornice più riconoscibile della sostenibilità ecologica. Dell’Antropocene, insomma, si parlerebbe eccome, e il flusso delle immagini in cui siamo immersi non smette di registrare impulsi, traumi, desideri, angosce e retropensieri al riguardo.

Persino una serie come Fast & Furious, nata 20 anni fa per celebrare i fasti trasgressivi della petro-cultura, sembra alludere ora al suo tragico tramonto. Quasi mai, però, queste tracce ci arrivano nel modo che ci aspetteremmo, considerata la minaccia che incombe dietro alle nostre teste, e cioè rivolgendosi a quelle stesse teste al livello della loro consapevolezza diurna, cercando di mobilitare la loro razionalità con una presa di coscienza o con una call to action ecologica. Arrivano invece in modo spesso distonico, invisibili al radar delle nostre aspettative retoriche. Ossia, banalmente, nel modo in cui funzionano, nei rispettivi distretti, l’arte e l’entertainment. “Smarriti, infastiditi e disorientati, gli umani del futuro che si immagina Ghosh sembrano non conoscere l’inconscio come metafora e metodo di lettura critica” [8]. Comunque lo si consideri, per Bould, il risultato (e l’agenda politica) dipenderà piuttosto dalla strumentazione e dalle interpretazioni che metteremo in campo anche in questa circostanza storica.

Diventare piante?. Su un’altra lunghezza d’onda, uno studioso di letteratura e ambiente come Jeffrey Cohen, allarga ulteriormente il terreno d’indagine, osservando che se abbiamo creato la parola “Antropocene” per “delimitare un’era immutabilmente alterata dal nostro fracasso” , d’altro canto “Impregniamo la pietra e il linguaggio di significato, entrambi divenendo così significanti nelle storie magniloquenti che raccontiamo su noi stessi.” Cohen pone una domanda che, indirettamente, interroga non tanto la letteratura quanto il nostro posto nel mondo, per come l’antropologia e la semiologia tendono oggi, sempre più spesso, a coglierlo:

Diventare piante?. Su un’altra lunghezza d’onda, uno studioso di letteratura e ambiente come Jeffrey Cohen, allarga ulteriormente il terreno d’indagine, osservando che se abbiamo creato la parola “Antropocene” per “delimitare un’era immutabilmente alterata dal nostro fracasso” , d’altro canto “Impregniamo la pietra e il linguaggio di significato, entrambi divenendo così significanti nelle storie magniloquenti che raccontiamo su noi stessi.” Cohen pone una domanda che, indirettamente, interroga non tanto la letteratura quanto il nostro posto nel mondo, per come l’antropologia e la semiologia tendono oggi, sempre più spesso, a coglierlo:

E se né la parola né il mondo fossero così passivi? Cosa succede se il linguaggio è un’interfaccia ecologica, che risuona di attività non umane? [9]

Interrogandosi su Edoardo Kohn e le “foreste parlanti”, lo stesso Ghosh aveva provato a fornire una prima risposta : “Per rispondere a questa domanda basta pensare alle tante occasioni in cui facciamo ricorso a modalità di comunicazione non linguistiche, per esempio quando cerchiamo di interpretare le sfumature dell’abbaiare di un cane, ascoltiamo la modulazione dei richiami degli uccelli o cerchiamo di immaginare cosa preannunci l’improvviso mutare del fruscio del vento tra gli alberi.” [10]

Questa diversa sensibilità evocata dallo scrittore indo-americano attraversa oggi la resistenza al capitalismo e all’imperialismo energivori – che Bould chiamerebbe eco-socialismo – per emergere contraddittoriamente nell’inconscio collettivo. Il suo spettro si aggira tra noi e le forze di mercato che si oppongono a un cambiamento reale, disorienta le strategie di green-washing rivolte alla massa dei governati che hanno preso il posto del vecchio negazionismo.

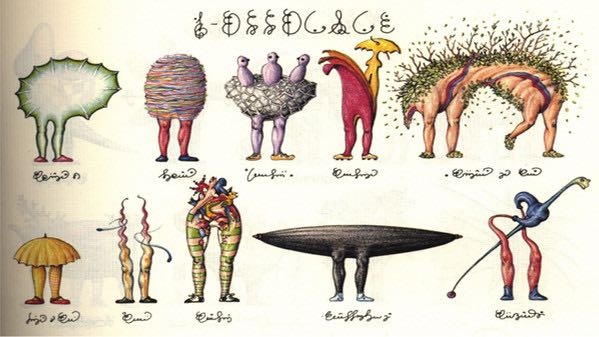

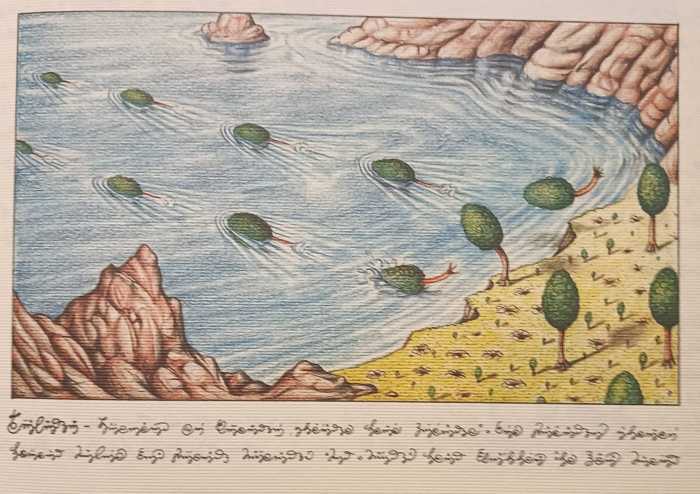

Al di là delle buone o eccellenti intenzioni, un esempio ne è proprio “An Inconvenient Truth by Guggenheim” (2006), il film con cui Al Gore, in un’epoca che appare oggi remotissima, lanciò l’allarme in relazione ai livelli di CO2 nell’atmosfera e al riscaldamento globale provocato dall’uomo. Il film, un classico dell’ ecologia liberale, ha registrato un successo mondiale che è valso ad Al Gore il Premio Nobel per la pace, favorendo, tra le altre cose, la fugace rinascita di un filone di film eco-horror. Tra questi l’adattamento di The Day of the Triffids (2009, Nick Copus), un classico del genere sci-fi horror del 1963, tratto dall’ omonimo romanzo di John Wyndham. Confrontando la strategia comunicativa di Gore con quella del remake di Copus, James Morgart osserva che la fiction, a differenza del documentario di Gore, è in grado di far emergere e drammatizzare il legame tra gli umani sull’orlo dell’estinzione e il resto del cosmo. L’incontro vis-à-vis con le piante aliene può configurare infatti la fine, ma al tempo stesso, la possibile salvezza della specie:

L’ultima linea di fuga si verifica nel culmine del film, dove si trova Masen [il botanico protagonista, ndr] costretto a scegliere tra la vita umana e la vita vegetale. È in questo climax che il film offre anche un’immagine dei protagonisti sopravvissuti nel loro “diventare piante” che può fornire una strategia alternativa all’ecologia liberale che ti dice “abbassa le tue emissioni di ossido di carbonio” [10]

NOTE

[1] Plumwood V., The Eye of the Crocodile, pag. 12, Australia University Press, 2012.

[2] Chiacchio M., Pigoni A., Red in tooth and claw: A review of animal antagonistic roles in movies; People and Nature, Volume4, Issue, June 2022, British Ecological Society, 2022.[3] Ghosh A., La grande cecità. Il cambiamento climatico e l’impensabile, pag.158-9, trad. Anna Nadotti, Norman Gobetti, BEAT , 2019.

[4] ibid. pag. 75

[5] ibid. pag. 155

[6] Un aspetto poco considerato in letteratura, ma rilevato dalla psicologia cognitiva è poi quello del backfire e delle resistenze che la comunicazione della crisi climatica può sollevare. “I messaggi che incutono paura riguardo al riscaldamento globale sono in contrasto con la cognizione fortemente consolidata che il mondo sia giusto e stabile; così le persone possono ignorarne il contenuto fattuale che ne enfatizza le terribili conseguenze. Ma se gli stessi messaggi vengono trasmessi insieme a una potenziale soluzione, è possibile comunicare le informazioni senza creare una minaccia sostanziale alle convinzioni profondamente radicate degli individui.” Feinberg, M. and Willer R., Apocalypse Soon? Dire Messages Reduce Belief in Global Warming by Contradicting Just-World Beliefs., pag. 10 Psychological Science 22.1, 2011

[7] Bould M., Antropocene inconscio. La cultura del disastro climatico, pag. 15 Trad. Marta Olivi, Perrone editore, 2022

[8] Ibid. pag 31

[9] Cohen, Jeffrey J. “Posthuman Environs”. In Environmental Humanities: Voices from the Anthropocene, edited by Serpil Oppermann and Serenella Iovino. New York: Rowman & Littlefield.

[10] Ghosh A., La grande cecità. Il cambiamento climatico e l’impensabile, pag.92, trad. Anna Nadotti, Norman Gobetti, BEAT , 2019.

[11] Morgart J., Deleuzions of eco-horror: weighing al gore’s eco-strategy against The Day of the Triffids, pag. 126-7, Horror Studies, Volume 8 Number 1, The Pennsylvania State University, 2017.