La fantascienza parla di contatti con gli alieni. La fantascienza discute il problema di come capirsi con gli alieni. Secondo alcuni è possibile usando ciò che sappiamo sulla Terra, perché le leggi del cosmo sono uguali sempre e dappertutto (Omnilingue di H. Beam Piper). Secondo altri, anche con tutto quello che sappiamo, ci manca un contesto comune di  riferimento (Pianeta Eden di Stanislaw Lem) e la comunicazione fallisce (Solaris, sempre di Lem). Secondo altri ancora, possiamo parlare una lingua aliena con una struttura radicalmente diversa, ma solo se cambiamo noi assimilando il modo di pensare alieno. Così, se la lingua non possiede il pronome “io”, nello spazio di qualche generazione a furia di parlarla le persone smetteranno di pensare di avere una identità personale (Babel 17 di Samuel. R. Delany). Oppure, se la lingua è quella di alieni che conoscono il futuro, la persona che impara a parlarla comincerà a fare lo stesso (Storie della tua vita di T. Chiang, da cui il film Arrival). Non tutti sanno che è già successo: un homo sapiens ha imparato una lingua aliena. E ha ragione Chiang: è cambiato l’umano. Non che si sia arrivati a vedere il futuro, ma quelli erano alieni un po’ speciali; lo scopo di questa nota è di spiegare perché. Un lungo preambolo illuminerà una storia fantastica.

riferimento (Pianeta Eden di Stanislaw Lem) e la comunicazione fallisce (Solaris, sempre di Lem). Secondo altri ancora, possiamo parlare una lingua aliena con una struttura radicalmente diversa, ma solo se cambiamo noi assimilando il modo di pensare alieno. Così, se la lingua non possiede il pronome “io”, nello spazio di qualche generazione a furia di parlarla le persone smetteranno di pensare di avere una identità personale (Babel 17 di Samuel. R. Delany). Oppure, se la lingua è quella di alieni che conoscono il futuro, la persona che impara a parlarla comincerà a fare lo stesso (Storie della tua vita di T. Chiang, da cui il film Arrival). Non tutti sanno che è già successo: un homo sapiens ha imparato una lingua aliena. E ha ragione Chiang: è cambiato l’umano. Non che si sia arrivati a vedere il futuro, ma quelli erano alieni un po’ speciali; lo scopo di questa nota è di spiegare perché. Un lungo preambolo illuminerà una storia fantastica.

La fantascienza ha ripercorso i due filoni principali della linguistica. Uno è riconoscere l’irriducibile, arbitraria, disperante diversità delle lingue. L’altro mira a trovare la sottostante unità, quella che – se c’è – alla fine consente una comunicazione. Chi crede in un Dio rivelatosi all’umanità crede che lo abbia fatto senza ambiguità, in modo che chi Lo rifiuta non abbia scuse. La lingua del Creatore verso le Sue creature è dunque perfetta, ciò non garantisce che sia accessibile: La biblioteca di Babele di Jorge Louis Borges si fa beffe di tale ipotesi. Tanti l’hanno cercata; a tale ricerca Umberto Eco ha dedicato il saggio Alla ricerca della lingua perfetta. In principio era il Verbo; per i più ovviamente ebraico (ma Dante nel XXVI canto del Paradiso dubita, e Swedenborg mezzo  millennio dopo gli darà ragione parlando della lingua degli Angeli), per Kemal Atatürk e la Güneş Dil Teorisi (la teoria della lingua del Sole) una qualche forma di proto-turco, per l’ottocentesco Hilaire de Barenton (che ispirerà Atatürk) il sumero geroglifico, per Johannes Goropius nel XVI secolo il fiammingo di Anversa, e l’irlandese per i monaci delle isole Britanniche prima dei Vichinghi. Nel Corano l’angelo ordina al Profeta di recitare all’umanità il volere divino “in purissima lingua araba”. Poi arriva la torre di Babele. Oggi alcune lingue emulano nella liturgia il ruolo della lingua sacra: l’ebraico, l’arabo, lo slavo ecclesiastico. Una volta confinato Dio nei cieli dal cannocchiale di Galileo e dal parafulmine di Franklin ci si libera dall’ossessione della lingua perfetta (ma già Dante aveva cominciato) e si mettono sul piedestallo i volgari prima negletti, ormai figli di un’evoluzione partita dal Buon Selvaggio e conclusa con la Civilisation. Nel bestseller settecentesco Paul et Virginie gli schiavi neri parlano il francese di Voltaire.

millennio dopo gli darà ragione parlando della lingua degli Angeli), per Kemal Atatürk e la Güneş Dil Teorisi (la teoria della lingua del Sole) una qualche forma di proto-turco, per l’ottocentesco Hilaire de Barenton (che ispirerà Atatürk) il sumero geroglifico, per Johannes Goropius nel XVI secolo il fiammingo di Anversa, e l’irlandese per i monaci delle isole Britanniche prima dei Vichinghi. Nel Corano l’angelo ordina al Profeta di recitare all’umanità il volere divino “in purissima lingua araba”. Poi arriva la torre di Babele. Oggi alcune lingue emulano nella liturgia il ruolo della lingua sacra: l’ebraico, l’arabo, lo slavo ecclesiastico. Una volta confinato Dio nei cieli dal cannocchiale di Galileo e dal parafulmine di Franklin ci si libera dall’ossessione della lingua perfetta (ma già Dante aveva cominciato) e si mettono sul piedestallo i volgari prima negletti, ormai figli di un’evoluzione partita dal Buon Selvaggio e conclusa con la Civilisation. Nel bestseller settecentesco Paul et Virginie gli schiavi neri parlano il francese di Voltaire.

L’unità non si cerca più nella religione, ma nelle lingue stesse. Gli inglesi della Compagnia delle Indie confermano il sospetto degli eruditi rinascimentali italiani: il sanscrito appartiene alla stessa famiglia, indiana ed europea insieme, di latino e greco. Declinazioni, coniugazioni, modo di mettere insieme le frasi: le parole sono diversissime, ma legate attraverso le miglia e i millenni. Altre lingue si aggiungono a schiera, con risultati sorprendenti: il nome delle scritture sanscrite Upaniṣad, che significa “siediti vicino a” (un maestro, per ascoltare i suoi insegnamenti), letto quasi allo stesso modo ha uguale significato in polacco, una lingua più giovane di venti secoli e parlata dall’altra parte d’Eurasia. La mania classificatoria esplode: si scopre il gruppo uralico con ungherese e finlandese, si individuano le varie lingue semitiche (non solo ebraico e arabo, ma aramaico, sabeo, maltese). Si decifrano i geroglifici; si compita il cuneiforme. Quando saltano fuori lingue di cui si ignorava ormai pure l’esistenza ci si preoccupa di classificarle (è indoeuropeo il tocario? Sì). Alcune resistono, isolate: il sumero, il basco. Non sono le uniche, come vedremo.

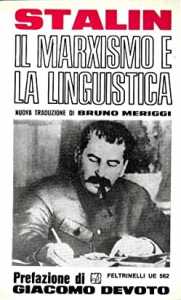

Già in questa ricerca di uno schema unico la linguistica rivela un pericolo: il farsi strumento di dominio. In buona fede il georgiano Nikolaj Marr sostiene all’inizio del Novecento che georgiano, basco e lingue semitiche vengono dallo stesso ceppo, che classi sociali diverse tendono a conservare diverse tracce dei substrati linguistici del passato e che tutte le lingue hanno una radice comune. Bolscevico convinto, dopo la sua morte le sue idee giustificheranno la latinizzazione forzata di settanta lingue asiatiche (poi tornate al cirillico) e la deportazione di molti oppositori di quello che era diventato suo malgrado il Trochym Lysenko della linguistica. Eccessi sconfessati poi dallo stesso Stalin (ne Il marxismo e i problemi della linguistica), il quale li paragona al Proletkult dell’utopista Aleksandr Bogdanov e classifica i filo-Marr come sabotatori, e che però al XVI congresso del Partito si sbilancia a predire che il futuro mondo proletario parlerà un’unica lingua universale.

Già in questa ricerca di uno schema unico la linguistica rivela un pericolo: il farsi strumento di dominio. In buona fede il georgiano Nikolaj Marr sostiene all’inizio del Novecento che georgiano, basco e lingue semitiche vengono dallo stesso ceppo, che classi sociali diverse tendono a conservare diverse tracce dei substrati linguistici del passato e che tutte le lingue hanno una radice comune. Bolscevico convinto, dopo la sua morte le sue idee giustificheranno la latinizzazione forzata di settanta lingue asiatiche (poi tornate al cirillico) e la deportazione di molti oppositori di quello che era diventato suo malgrado il Trochym Lysenko della linguistica. Eccessi sconfessati poi dallo stesso Stalin (ne Il marxismo e i problemi della linguistica), il quale li paragona al Proletkult dell’utopista Aleksandr Bogdanov e classifica i filo-Marr come sabotatori, e che però al XVI congresso del Partito si sbilancia a predire che il futuro mondo proletario parlerà un’unica lingua universale.

Ma l’importanza della diversità delle lingue riemerge subito all’inizio dell’era industriale. Nel romanticismo una lingua è espressione dell’anima di un popolo. L’esploratore Alexandre Von Humboldt dice nel 1820 che la diversità delle lingue non è di segni e suoni ma di visioni del mondo. I fratelli Grimm si dividono equamente fra la grammatica del serbocroato e la raccolta di favole popolari che eterna il loro ricordo. Ogni nazione vuole il suo poeta nazionale e il suo poema epico. Se non c’è se lo inventa: così gli scozzesi con Ossian e i finlandesi col Kalevala, scritto da Elias Lönnrot nell’Ottocento. La lingua suggella l’identità. In Romania si passa all’alfabeto latino dopo l’indipendenza. Moldavia e Transnistria si scannano sul cirillico, che la prima rifiuta e la seconda conserva. È così da sempre. Nell’Ottocento cechi e danesi spurgano freneticamente la lingua da parole tedesche. I greci antichi chiamano “barbari” chi non parla greco; più di recente, i germani chiamano Falschen/Welschen, cioè “falsi”, i non-germani, sia celti (da qui il nome Wales del Galles) sia latini (gli Italiani sono “Welschen” in Alto Adige). Ma a loro volta sono chiamati “nemetz/nemcy”, “sordomuti”. dagli slavi (l’ammiraglio Nimitz doveva avere antenati da quelle parti), che chiamano sé stessi appunto “slavi” quando “slava” significa “parola”, ma anche “gloria”: sono gloriosi loro che parlano (Omero definisce Ulisse “dal parlare articolato”). D’altro canto gli “slavi” diventano “schiavi” per gli italiani, e il cerchio si chiude.

Anche qui, il dominio. Pseudoevoluzionisti d’accatto identificano lingue, stirpi, razze. Ne L’amico ritrovato di Fred Uhlman si legge come nelle scuole naziste il sorgere della Grecia classica coincide con l’innesto dei dori sulle popolazioni achee. I nazisti germanizzavano i Volksdeutsche polacchi e baltici, mentre per distruggere i rom li devono definire “ariani degenerati dal contatto con troppe razze” perché il romanì è indoeuropeo tanto quanto e più dello stesso tedesco. Ma ora sappiamo che la distribuzione genetica delle popolazioni non segue quella linguistica: gallese e irlandese sono collegati linguisticamente, ma gli irlandesi non hanno niente a che fare coi gallesi geneticamente. Lo yiddish unisce lettere ebraiche, parole tedesche e fraseologia polacca. Non vale solo per le razze, ma anche per le classi; qui Marr, prefigurato da H. G. Wells in La macchina del tempo, è vendicato: classi diverse dicono parole diverse. Il successo di My Fair Lady gioca su questo fatto. George Orwell dispera di non riuscire mai a perdere l’accento di Eton anche quando vuole confondersi con i senzatetto. Noi italiani diciamo “parla come mangi” a chi s’atteggia.

Nuovo Mondo, nuove forme. Quarant’anni prima che nascesse la fantascienza una coppia di poliglotti di genio, l’ebreo emigrato Edward Sapir e il suo allievo Benjamin Whorf, si chinano sui rimasugli di lingue dei pellerossa sopravvissuti al Far West, un guazzabuglio che sfida tutte le classificazioni d’Europa. Sapir raccoglie le parole dell’ultimo parlante yahi, Whorf memorizza le coniugazioni shawnee e hopi. Se ne escono con un fascio di idee oggi noto come “relatività linguistica” o “ipotesi Sapir-Whorf”. Dice che la lingua determina la struttura cognitiva dei parlanti. Così, gli hopi non hanno un termine che traduca il nostro tempo cronologico; l’aspettativa e la constatazione di un’azione sono espresse da prefissi e suffissi attaccati alle parole (non semplici desinenze di coniugazioni, come da noi). L’azione di pulire con uno scovolo la canna di un moschetto è espressa in shawnee da una parola che esprime “buco+braccio+asciutto”. In inglese (e in italiano) si parla di uno scovolo, di un fucile, e si indica il movimento del primo nel secondo. In shawnee si parla del movimento del braccio: usare un braccio per asciugare una cavità. Sapir e Whorf concludono che popoli con lingue strutturalmente diverse dalle nostre vedono il mondo e ragionano in modo diverso, non peggiore o migliore del nostro, ma adatto al loro ambiente, visto che ci vivono. La somiglianza col principio di equivalenza degli osservatori della relatività einsteiniana è dichiarata; Whorf, di formazione chimico, la conosceva. Ciò richiama una non sopita discussione fra grecisti. Le statue greche erano dipinte anche col colore blu (importato dall’Egitto). Eppure il greco antico non ha una parola che indichi il “blu”, tanto che Omero parla sempre di “mare color del vino”. Incredibilmente, ignoriamo come i greci classificassero di preciso i colori. E se abbiamo problemi coi greci antichi che studiamo a scuola, figuriamoci con i pellerossa shawnee.

Nuovo Mondo, nuove forme. Quarant’anni prima che nascesse la fantascienza una coppia di poliglotti di genio, l’ebreo emigrato Edward Sapir e il suo allievo Benjamin Whorf, si chinano sui rimasugli di lingue dei pellerossa sopravvissuti al Far West, un guazzabuglio che sfida tutte le classificazioni d’Europa. Sapir raccoglie le parole dell’ultimo parlante yahi, Whorf memorizza le coniugazioni shawnee e hopi. Se ne escono con un fascio di idee oggi noto come “relatività linguistica” o “ipotesi Sapir-Whorf”. Dice che la lingua determina la struttura cognitiva dei parlanti. Così, gli hopi non hanno un termine che traduca il nostro tempo cronologico; l’aspettativa e la constatazione di un’azione sono espresse da prefissi e suffissi attaccati alle parole (non semplici desinenze di coniugazioni, come da noi). L’azione di pulire con uno scovolo la canna di un moschetto è espressa in shawnee da una parola che esprime “buco+braccio+asciutto”. In inglese (e in italiano) si parla di uno scovolo, di un fucile, e si indica il movimento del primo nel secondo. In shawnee si parla del movimento del braccio: usare un braccio per asciugare una cavità. Sapir e Whorf concludono che popoli con lingue strutturalmente diverse dalle nostre vedono il mondo e ragionano in modo diverso, non peggiore o migliore del nostro, ma adatto al loro ambiente, visto che ci vivono. La somiglianza col principio di equivalenza degli osservatori della relatività einsteiniana è dichiarata; Whorf, di formazione chimico, la conosceva. Ciò richiama una non sopita discussione fra grecisti. Le statue greche erano dipinte anche col colore blu (importato dall’Egitto). Eppure il greco antico non ha una parola che indichi il “blu”, tanto che Omero parla sempre di “mare color del vino”. Incredibilmente, ignoriamo come i greci classificassero di preciso i colori. E se abbiamo problemi coi greci antichi che studiamo a scuola, figuriamoci con i pellerossa shawnee.

Il punto di vista romantico, quello della indissolubile unità di lingua, popolo e cultura e della loro irriducibilità ad altre lingue, popoli e culture viene così portato all’estremo. I pellerossa di certe tribù organizzano le cose nel loro cervello diversamente da noi perché parlano diversamente da noi; e come a loro il linguaggio non lascia alternative, così a noi il nostro. Tutti i punti di vista sono ugualmente validi; una traduzione dall’italiano (o dal polacco, o dal cinese) in hopi o viceversa è di fatto impossibile. Nelle parole di Sapir ritroviamo Von Humboldt: “i mondi in cui società diverse vivono sono mondi distinti, non solamente gli stessi mondi con diverse etichette stampate sopra” (The Status of Linguistics as a Science, 1929). È chiaro che il già citato Delany di Babel 17 si è ispirato qui. Ma ben prima di lui, anche le lingue del mondo di Tlön, Uqbar e Orbis Tertius di Borges: un mondo dove tutti i possibili punti di vista sono ugualmente verosimili. È anche chiaro che se si modifica il linguaggio si altera il modo di pensare; è quanto osservato da Klemperer nel suo Lingua Tertii Imperii sul tedesco in uso nel Terzo Reich. Se poi il lessico si restringe diminuiscono i pensieri possibili: e siamo alla Neolingua del 1984 orwelliano.

Il punto di vista romantico, quello della indissolubile unità di lingua, popolo e cultura e della loro irriducibilità ad altre lingue, popoli e culture viene così portato all’estremo. I pellerossa di certe tribù organizzano le cose nel loro cervello diversamente da noi perché parlano diversamente da noi; e come a loro il linguaggio non lascia alternative, così a noi il nostro. Tutti i punti di vista sono ugualmente validi; una traduzione dall’italiano (o dal polacco, o dal cinese) in hopi o viceversa è di fatto impossibile. Nelle parole di Sapir ritroviamo Von Humboldt: “i mondi in cui società diverse vivono sono mondi distinti, non solamente gli stessi mondi con diverse etichette stampate sopra” (The Status of Linguistics as a Science, 1929). È chiaro che il già citato Delany di Babel 17 si è ispirato qui. Ma ben prima di lui, anche le lingue del mondo di Tlön, Uqbar e Orbis Tertius di Borges: un mondo dove tutti i possibili punti di vista sono ugualmente verosimili. È anche chiaro che se si modifica il linguaggio si altera il modo di pensare; è quanto osservato da Klemperer nel suo Lingua Tertii Imperii sul tedesco in uso nel Terzo Reich. Se poi il lessico si restringe diminuiscono i pensieri possibili: e siamo alla Neolingua del 1984 orwelliano.

All’opposto di Sapir e Whorf si pone Noam Chomsky, affermando che i principi fondamentali della struttura del linguaggio sono determinati biologicamente nella mente umana perché sono parte del patrimonio genetico di Homo sapiens. La nostra biologia vincola le grammatiche di tutti i linguaggi umani a rispettare certe regole comuni valide per tutti e per sempre. Scopo della linguistica è quello di determinare l’insieme di tali regole, la “grammatica universale”. La ricerca dell’unità è lo scopo supremo. Essendo una la specie umana, una è la base biologica del linguaggio. Ne segue che, al di là delle differenze fra le lingue, la loro unità di fondo è garantita dalla biologia comune a tutti gli esseri umani. Ciò si accorda con le posizioni anti-imperialiste di Chomsky: le lingue dei “selvaggi” e le nostre, in fondo, sono la stessa cosa. Per Sapir e Whorf la loro dignità stava nella loro unicità, per Chomsky nella fondamentale uguaglianza degli esseri umani. Per tutti e tre la linguistica è strumento di liberazione dal dominio.

Una regola della grammatica universale è la ricorsività. La ricorsività è la capacità che ha una lingua di inserire una frase all’interno di un’altra frase. Per esempio, in italiano la frase “Uno sconosciuto che era zoppo venne a casa mia” contiene al suo interno la frase “era zoppo”. Se l’italiano non avesse ricorsività, per dire la stessa cosa saremmo obbligati a usare sempre e solo due frasi scollegate: “Uno sconosciuto venne a casa mia. Uno sconosciuto era zoppo”. Né potremmo collegarle, perché sarebbe equivalente a metterle una dentro l’altra. La ricorsività rende ogni lingua capace di produrre frasi di lunghezza e complessità arbitrarie.

Una regola della grammatica universale è la ricorsività. La ricorsività è la capacità che ha una lingua di inserire una frase all’interno di un’altra frase. Per esempio, in italiano la frase “Uno sconosciuto che era zoppo venne a casa mia” contiene al suo interno la frase “era zoppo”. Se l’italiano non avesse ricorsività, per dire la stessa cosa saremmo obbligati a usare sempre e solo due frasi scollegate: “Uno sconosciuto venne a casa mia. Uno sconosciuto era zoppo”. Né potremmo collegarle, perché sarebbe equivalente a metterle una dentro l’altra. La ricorsività rende ogni lingua capace di produrre frasi di lunghezza e complessità arbitrarie.

Una conseguenza è che tutti gli esseri umani possono far di conto. Per esempio: la nonna taglia le fette di torta per i bambini ospiti della festa di compleanno della nipotina prima che arrivino. Ha un vuoto di memoria e ha dimenticato quanti sono di preciso gli ospiti; allora va nella camera da pranzo dove trova la tavola apparecchiata e vede che ci sono cinque piatti. Ogni ospite ha un piatto, dunque ci sono cinque ospiti. A ciascuno va una fetta, quindi la nonna sa di dover tagliare cinque fette. Ora, questo conto elementare presuppone la ricorsività. Infatti, per fare il conto la nonna deve poter dire: “devo avere tante fette quanti sono gli ospiti, che sono tanti quanti sono i piatti”, e questa frase contiene appunto la frase “sono tanti quanti sono i piatti”. Senza ricorsività, la nonna può solo dire “Un ospite deve avere una fetta. Un ospite ha un piatto sul tavolo”, ma niente lega le fette da tagliare ai piatti, perché senza ricorsività non si può dire che l’”ospite” è lo stesso nelle due frasi: se lo si potesse dire, sarebbe come mettere una frase nell’altra. Man mano che gli ospiti arrivano, allora, la nostra ospitale nonnina si alza e va a tagliare un piatto per il nuovo arrivato. Il fatto di essere in “cinque” è ciò che è in comune ai piatti, agli ospiti e alle fette; l’uso del numero “cinque” consente alla nonna di non doversi alzare tutte le volte, ma presuppone la ricorsività. Il che dimostra un’altra cosa: oltre che ai numeri, la ricorsività è legata all’organizzazione del tempo. Non solo del futuro (l’arrivo degli ospiti che non ci sono ancora) ma anche del passato: se la nonna può dire, alla fine della festa, di aver tagliato cinque fette, può anche ricordare di quando ne aveva tagliate solo tre e magari di essersi dovuta affrettare a tagliare le rimanenti due, perché in quel momento ha visto i due ultimi bambini arrivare dal vialetto. Ma non può dirlo, senza contare. Un linguaggio senza ricorsività – che per Chomsky, lo ripetiamo, non esiste – esprime solo un eterno presente: ogni frase esprime una affermazione elementare scollegata dalla precedente e dalla successiva come le perline su una collana.

E qui veniamo all’incontro con gli alieni. Nonostante i molti disastri, un’eterna gloria spetta ad alcuni missionari: per evangelizzare, hanno voluto tradurre le Scritture nelle lingue delle popolazioni obiettivo della loro missione. Per farlo, hanno dovuto imparare a parlare le lingue più diverse; dobbiamo loro la classificazione delle lingue che appare su Wikipedia. A volte i parlanti sono poche centinaia o migliaia, sparsi in foreste e tundre; missionari sono andati a vivere in mezzo a loro per vite intere, predicando e al contempo scrivendo dizionari e grammatiche che sono insostituibile tesoro sia per i confratelli sia per i linguisti. Uno di loro, Daniel Everett, ha raccontato la sua storia in un libro, Non dormire ci sono i serpenti. Il libro sta alla linguistica come lo Stargate ai viaggi interstellari.

E qui veniamo all’incontro con gli alieni. Nonostante i molti disastri, un’eterna gloria spetta ad alcuni missionari: per evangelizzare, hanno voluto tradurre le Scritture nelle lingue delle popolazioni obiettivo della loro missione. Per farlo, hanno dovuto imparare a parlare le lingue più diverse; dobbiamo loro la classificazione delle lingue che appare su Wikipedia. A volte i parlanti sono poche centinaia o migliaia, sparsi in foreste e tundre; missionari sono andati a vivere in mezzo a loro per vite intere, predicando e al contempo scrivendo dizionari e grammatiche che sono insostituibile tesoro sia per i confratelli sia per i linguisti. Uno di loro, Daniel Everett, ha raccontato la sua storia in un libro, Non dormire ci sono i serpenti. Il libro sta alla linguistica come lo Stargate ai viaggi interstellari.

Esiste una popolazione di qualche centinaio di individui, i Pirahã, che vive di pesca e raccolta sulla riva di un affluente del Rio delle Amazzoni. Prima di Everett era famosa per due motivi: nessun Pirahã si è mai convertito al Cristianesimo in duecento anni di storia brasiliana; e nessun Pirahã, a memoria d’uomo, ha mai imparato a parlare una lingua diversa da quella materna (al di là di una manciata di parole portoghesi, e pure male). Non si tratta della classica tribù che scappa dall’uomo bianco, magari per paura di essere sterminata (non ci sono miniere nella loro patria, grande quanto una regione italiana), né di gente ostile a qualunque contatto, come gli abitanti delle isole Sentinel. Al contrario, sono in ottimi rapporti coi vicini e coi bianchi, che non sono più razzisti con loro che con altri indigeni. Dopo Everett tutti gli osservatori hanno riferito che i Pirahã sembrano sempre allegri e di ottimo umore. E fino a Everett, nessun bianco aveva mai imparato la lingua dei Pirahã.

La fede muove le montagne; nel 1977 la fede spinge il giovane statunitense Everett, già di suo molto portato per le lingue, a portare il Vangelo ai Pirahã. Questi lo accolgono volentieri. Vive in mezzo a loro per decenni; e dopo decenni di frustranti tentativi, Everett diventa poco alla volta l’unico straniero a parlare la lingua dei Pirahã. In conseguenza di ciò, alla fine Everett perde la fede.

La quasi insormontabile difficoltà nel comunicare che, per i primi anni, isola Everett dagli abitanti del villaggio, che lo guardano divertiti ma disponibili, con un misto di gentilezza e diffidenza, non sta nell’evidente fatto che la lingua è una lingua isolata, come il basco, completamente differente da tutte le altre lingue note sia delle tribù dell’Amazzonia sia del mondo intero. Non sta nella mancanza di una scrittura. Non sta neanche nel fatto che la lingua possiede appena tre vocali e tredici consonanti, ma che seguendo precise regole deve essere alternativamente parlata o cantata o fischiettata o mugolata a seconda dell’occasione e del ruolo sociale dell’interlocutore. E per quanto strano possa sembrare, non sta neanche nel fatto che nomi e aggettivi non conoscono genere e numero e sono quindi indeclinabili come gli avverbi, né nel fatto che i verbi possono avere fino a sedici suffissi consecutivi diversi ciascuno con due valori, per un totale di 65536 forme verbali diverse (contro 50 circa dell’italiano).

La barriera è altrove, ed Everett, privo di qualunque vocabolario, di qualunque stele di Rosetta (quante cose abbiamo davvero in comune con una tribù che vive praticamente all’età della pietra?) impiega anni a vedere ciò che col senno di poi, come sempre accade, avrebbe potuto vedere il primo giorno. Lui la chiama “principio di immediatezza dell’esperienza”, e ne dà una definizione formale, da linguista: “Le proposizioni principali dei Pirahã contengono solo enunciati connessi direttamente al momento del discorso, di cui il parlante abbia fatto esperienza o di cui il parlante abbia conosciuto un testimone vivente”. Per capirci: “io mangio” è un esempio di proposizione principale. Torniamo al nostro esempio “Uno sconosciuto che era zoppo venne a casa mia”. Io, che pronuncio tale frase, ho visto e/o ho sentito lo sconosciuto; quindi, posso legittimamente formulare al riguardo una frase credibile nella lingua dei Pirahã. Il fatto che fosse zoppo non è connesso direttamente al momento del discorso, dato che lo sconosciuto era già zoppo prima che lo vedessi o lo sentissi arrivare. Ne segue che quando racconto a un Pirahã nella sua lingua quello che mi è successo, devo dire: “Uno sconosciuto venne a casa mia. Uno sconosciuto era zoppo.” In altre parole, a differenza di tutte le altre lingue umane, la lingua dei Pirahã è una lingua umana senza ricorsività. Chomsky ha torto.

La cosa è talmente enorme che, come si può immaginare, ha suscitato polemiche interminabili. Non staremo qui a raccontarle; molte vertono sul fatto che pochissimi linguisti hanno imparato a parlare decentemente la lingua dei Pirahã, e di certo nessuno come lo stesso Everett. Quindi è difficile controllarne le affermazioni (Everett ha un dottorato in linguistica, ma non ha fatto carriera accademica; difficile, stando nella giungla). Come con l’esperimento di Michelson-Morley, che in fisica ha smentito l’esistenza dell’etere, si hanno conseguenze di portata che ancora oggi fatichiamo a immaginare. Linguisticamente, è la cosa più vicina sulla Terra a un incontro con gli alieni. A conferma della sua scoperta, Everett mostra che l’assenza di ricorsività spiega numerosi aspetti altrimenti incomprensibili della vita dei Pirahã.

Priva di ricorsività, la lingua dei Pirahã non esprime per questo un subumano borbottio: un tale borbottio non ha 65536 forme per ogni verbo. La frase “Porta indietro i chiodi che Dan ha comprato” diventa “Porta indietro alcuni chiodi. Dan ha comprato quei chiodi. Essi sono uguali”. La terza frase sta da sola e lega le prime due pur senza ricorsività. Giustapporre semplicemente proposizioni principali diverse porta a esprimere notevoli sfumature. Per esempio “O Bob o Bill verranno,” diventa “Bob verrà. Bill verrà. Hmm. Non lo so.”. La creatività del linguaggio non richiede necessariamente ricorsività; si possono inanellare frasi una dietro l’altra e ottenere discorsi complessi, proprio come inanellare perline su un filo (i Pirahã ne sono maestri) può produrre bellissime collane. Everett riporta la testimonianza di un Pirahã che racconta con dovizia di particolari la tragica morte di una sua conoscente senza usare una sola volta frasi una dentro l’altra.

Non stupisce che i Pirahã non sappiano far di conto. Nessun Pirahã ha mai imparato a calcolare 1+1=2. Sono l’unico popolo conosciuto che non usa le dita o altre parti del corpo per contare. Distinguono “uno” da “molti”, e hanno due sostantivi per “la maggior parte di”, “la minor parte di”, “interezza” e “non interezza”. Gli abitanti del mondo del borgesiano Tlön, Uqbar e Orbis Tertius sono così. Si accorgono subito se qualcosa aumenta o diminuisce (anche se la lingua non contiene comparativi di maggioranza), ma ogni concetto che coinvolga quantità numeriche è intraducibile, così come termini quali “ogni”, “tutto” e “nessuno”. Non usando il proprio corpo come metro di riferimento, non si distingue la “destra” dalla “sinistra”: l’orientamento nella giungla si ottiene badando alla direzione del corso del fiume. Non esistono i numerali ordinali: data una collezione di oggetti, non si identifica un “primo” e un “ultimo”, parole intraducibili nella lingua dei Pirahã; non esiste dunque il plurale. Le famiglie sono così tutte mononucleari, non potendosi contare, per esempio, i cugini “in seconda’” Mancando ogni forma di numerazione, è impossibile per un Pirahã madrelingua imparare una qualsiasi altra lingua se non attraverso un’ordalìa lunga una vita, come quella vissuta in senso contrario dallo stesso Everett. Per lo stesso motivo, è molto difficile che un Pirahã madrelingua riesca a insegnarci la sua lingua, perché non sarebbe in grado di capire molte delle domande postegli. E ancora: non esiste alcun termine specifico per designare i colori (e non solo il blu, come in greco antico). I numeri sono generalizzazioni che raggruppano entità in insiemi che condividono proprietà generali, piuttosto che proprietà particolari e uniche di un oggetto. Allo stesso modo i termini che indicano i colori non sono come gli altri aggettivi perché prevedono generalizzazioni che impongono limiti artificiali allo spettro della luce visibile. Ancora, conta solo l’esperienza immediata del parlante: di volta in volta, “nero” può diventare “il sangue è sporco”; “si vede” o “è trasparente” sta per “bianco”; “è sangue” traduce “rosso” ed “è temporaneamente immaturo” vuol dire “verde”.

La cosa è stata vista come un trionfo postumo di Sapir e Whorf: mancando la ricorsività, i Pirahã non maturano il concetto di “cinque” e la nonnina si alzerà tutte le volte. Non è così. Non è la lingua a modificare il modo di pensare; piuttosto, il linguaggio e la cultura Pirahã sono connessi da un vincolo culturale che non permette di parlare di niente che vada oltre l’esperienza immediata. Anche se non hanno parole per i colori, i Pirahã non sono certo più daltonici di altri; un daltonico fa poca strada nella giungla; ciò smentisce Sapir e Whorf. Altro caso unico al mondo: siccome saluti e convenevoli non fanno riferimento ad alcuna esperienza immediata, non esistono; la frase che più si avvicina al nostro “buonanotte” è “non dormire ci sono i serpenti”. Manca la parola per “antenato”: poiché la vita media non supera i cinquant’anni, nessun Pirahã vivente conosce mai i bisnonni, e siccome conta solo ciò che è affermato da un testimone o da chi riferisce la testimonianza di una persona in vita, nulla di ciò che può essere raccontato riguardo gli antenati ha valore. Abbiamo visto che senza ricorsività non si può organizzare il passato. In linea di principio, la frase “Andrea sbuccia il mango col machete che Nico ha lasciato sul tavolo” ha senso solo se o Andrea, o Nico o un altro testimone è presente sia all’azione di Nico sia a quella di Andrea, restando presente tutto il tempo davanti al tavolo col coltello nell’intervallo di tempo fra l’azione di Nico e quella di Andrea. In tal caso però basta dire “Nico mette il coltello sul tavolo. Andrea prende il coltello. Andrea col coltello sbuccia il mango”: tre azioni giustapposte e rese accettabili all’uditorio dalla testimonianza. In caso contrario nulla mi dice che il machete che ha lasciato Nico sia lo stesso usato da Andrea: senza un testimone vivente il tempo non conserva l’identità (Borges lo afferma in Tlön, Uqbar e Orbis Tertius). Ci si può bagnare in un fiume e uscirne (è successo) con un nome e un’identità diverse da quelli con cui vi si è entrati: Eraclito approverebbe.

Ne segue l’inesistenza totale di una mitologia, di una storia o di una letteratura: i Pirahã sono l’unico popolo conosciuto privo di una mitologia della creazione del mondo, e dunque di una religione. Come gli abitanti del pianeta Lithia di Guerra al grande nulla di James Blish, sono rigorosamente atei. Quando gli si chiede “chi ha fatto il mondo?”, un Pirahã risponde “interezza uguale”: il mondo è come è sempre stato. Chi arriva a capire cosa intendiamo noi per “creazione del mondo” la considera una ridicolaggine. È impossibile una conversione religiosa – per esempio al Cristianesimo – perché il missionario si sente immediatamente chiedere se ha visto Gesù di persona o se conosce qualcuno in vita che lo ha visto di persona; alla risposta negativa, un Pirahã perde ogni interesse e ascolta solo per cortesia. Questo non vuol dire che un Pirahã non creda che gli “spiriti” immateriali esistano: li sogna (tipicamente come personificazione di qualche animale della foresta come il giaguaro, o qualche parente trapassato), dunque fanno parte della sua esperienza, dunque la può raccontare agli altri. Può pure camuffarsi come uno degli spiriti che ha sognato ed esibirsi di fronte agli altri in pubblico, purché interpreti – in accordo con la regola fondamentale – solo la parte dello spirito che ha effettivamente sognato. A questo modo si condividono i propri sogni cogli altri – e questa, oltre alla fabbricazione di collane di perline per uso personale, è l’unica forma d’arte praticata dai Pirahã. Esistono rituali che invocano o esorcizzano gli spiriti (per esempio nei funerali), ma si evitano le azioni che fanno riferimento a eventi non vissuti in prima persona. Non esiste la pittura, dato che la lingua non contiene alcun termine per i colori che possa essere usato univocamente da tutti. In effetti l’arte è una pratica proiettata nel futuro; lo scultore vede nel marmo il David che ne trarrà. Ma siccome il futuro non lo percepisce nessuno, non esiste. Non esiste neanche una traduzione di “mi preoccupo per domani”; il che è verosimilmente alla radice del fatto che presso i Pirahã non si riscontrano casi di ansia e depressione. Al contrario, di solito un Pirahã è un modello di fiducia in sé stesso, amante degli scherzi e delle risate: se è capace di procurare il cibo oggi non vede perché preoccuparsi per un domani che non può nemmeno essere descritto correttamente. Ciò, insieme alla mancanza dei numeri e dei colori nel linguaggio, limita l’educazione all’esperienza quotidiana: come quella del figlio che vede il padre pescare e lo imita giorno dopo giorno, finendo con apprenderne l’abilità. Se si vende un coltello a un Pirahã (di solito in cambio di pesce) e gli si spiega come tenerlo pulito e non farlo arrugginire, dopo una settimana il coltello finisce abbandonato nella giungla, perché tanto, se ce ne sarà bisogno, si baratterà un altro pesce.

Ne segue l’inesistenza totale di una mitologia, di una storia o di una letteratura: i Pirahã sono l’unico popolo conosciuto privo di una mitologia della creazione del mondo, e dunque di una religione. Come gli abitanti del pianeta Lithia di Guerra al grande nulla di James Blish, sono rigorosamente atei. Quando gli si chiede “chi ha fatto il mondo?”, un Pirahã risponde “interezza uguale”: il mondo è come è sempre stato. Chi arriva a capire cosa intendiamo noi per “creazione del mondo” la considera una ridicolaggine. È impossibile una conversione religiosa – per esempio al Cristianesimo – perché il missionario si sente immediatamente chiedere se ha visto Gesù di persona o se conosce qualcuno in vita che lo ha visto di persona; alla risposta negativa, un Pirahã perde ogni interesse e ascolta solo per cortesia. Questo non vuol dire che un Pirahã non creda che gli “spiriti” immateriali esistano: li sogna (tipicamente come personificazione di qualche animale della foresta come il giaguaro, o qualche parente trapassato), dunque fanno parte della sua esperienza, dunque la può raccontare agli altri. Può pure camuffarsi come uno degli spiriti che ha sognato ed esibirsi di fronte agli altri in pubblico, purché interpreti – in accordo con la regola fondamentale – solo la parte dello spirito che ha effettivamente sognato. A questo modo si condividono i propri sogni cogli altri – e questa, oltre alla fabbricazione di collane di perline per uso personale, è l’unica forma d’arte praticata dai Pirahã. Esistono rituali che invocano o esorcizzano gli spiriti (per esempio nei funerali), ma si evitano le azioni che fanno riferimento a eventi non vissuti in prima persona. Non esiste la pittura, dato che la lingua non contiene alcun termine per i colori che possa essere usato univocamente da tutti. In effetti l’arte è una pratica proiettata nel futuro; lo scultore vede nel marmo il David che ne trarrà. Ma siccome il futuro non lo percepisce nessuno, non esiste. Non esiste neanche una traduzione di “mi preoccupo per domani”; il che è verosimilmente alla radice del fatto che presso i Pirahã non si riscontrano casi di ansia e depressione. Al contrario, di solito un Pirahã è un modello di fiducia in sé stesso, amante degli scherzi e delle risate: se è capace di procurare il cibo oggi non vede perché preoccuparsi per un domani che non può nemmeno essere descritto correttamente. Ciò, insieme alla mancanza dei numeri e dei colori nel linguaggio, limita l’educazione all’esperienza quotidiana: come quella del figlio che vede il padre pescare e lo imita giorno dopo giorno, finendo con apprenderne l’abilità. Se si vende un coltello a un Pirahã (di solito in cambio di pesce) e gli si spiega come tenerlo pulito e non farlo arrugginire, dopo una settimana il coltello finisce abbandonato nella giungla, perché tanto, se ce ne sarà bisogno, si baratterà un altro pesce.

Cartesio dice che “la ragione non è nulla senza l’immaginazione”. Al contrario, i Pirahã limitano sia la portata di soggetti accettabili di cui parlare sia il numero di modi accettabili di parlare a un numero molto ristretto che sta all’interno dell’esperienza immediata. Mettono insieme Ludwig Wittgenstein che dice “di ciò di cui non si può parlare si deve tacere” col Bellavista di Luciano De Crescenzo, che dice che solo il presente esiste perché il passato non è più e il presente non ancora. Con ciò si garantiscono un’atarassia sconosciuta al resto del genere umano. I Pirahã chiamano le lingue straniere “testa storta”, mentre la loro è la “testa dritta”, riscoprendo il legame fra lingua e cervello caro ai nostri linguisti. I Pirahã condividono cogli antichi cinesi la convinzione che i barbari siamo noi, continuamente in preda a una tensione fra sensi di colpa ed ansie rispettivamente per il passato e per il futuro. Li incuriosiscono molte cose del nostro mondo, ma perché le considerano un diversivo: per il resto semplicemente ci snobbano. Non stupisce che chi li ha conosciuti a fondo, come Everett, finisca col pensarla come loro e abbandoni le religioni rivelate.

I Pirahã sono homo sapiens. Ma sono lontani da noi tanto quanto gli alieni di Arrival; quel tanto che basta da aver polverizzato le teorie in voga della linguistica novecentesca, di cui ancora si vanno raccogliendo i cocci. Di certo ci dicono molto dei problemi che affronteremo se mai comunicheremo con degli alieni. Come in Arrival, chi ha parlato come loro è diventato come loro; la linguistica ha liberato almeno un essere umano, Everett, dalle sue paure, anche se in un modo del tutto imprevisto da Sapir, Whorf e Chomsky; Borges conclude il suo racconto su Tlön dicendo che “il mondo sarà Tlön”. In un altro suo racconto, Funes o della memoria, ci mostra come una memoria totale del passato blocca ogni comunicazione; all’opposto, i Pirahã dimostrano che azzerando il passato si comunica creativamente lo stesso liberando al contempo il presente – un eterno presente – dai terrori del futuro. Questa liberazione avviene non penetrando il mistero dell’avvenire, come in Arrival o ne L’uomo stocastico di Robert Silverberg, ma riorganizzando il tempo cronologico a un livello culturale fondamentale. Difficile dire se gli allegri, fiduciosi Pirahã sono gli eterei, inconsapevoli Eloi del vertiginoso futuro de La macchina del tempo di Wells. Se invece, come qualche linguista ha sostenuto, le lingue con ricorsività si sono evolute millenni fa da lingue prive di ricorsività ormai scomparse, allora la serenità dei Pirahã ci illustra quale dovesse essere la condizione dell’Eden.

I Pirahã sono homo sapiens. Ma sono lontani da noi tanto quanto gli alieni di Arrival; quel tanto che basta da aver polverizzato le teorie in voga della linguistica novecentesca, di cui ancora si vanno raccogliendo i cocci. Di certo ci dicono molto dei problemi che affronteremo se mai comunicheremo con degli alieni. Come in Arrival, chi ha parlato come loro è diventato come loro; la linguistica ha liberato almeno un essere umano, Everett, dalle sue paure, anche se in un modo del tutto imprevisto da Sapir, Whorf e Chomsky; Borges conclude il suo racconto su Tlön dicendo che “il mondo sarà Tlön”. In un altro suo racconto, Funes o della memoria, ci mostra come una memoria totale del passato blocca ogni comunicazione; all’opposto, i Pirahã dimostrano che azzerando il passato si comunica creativamente lo stesso liberando al contempo il presente – un eterno presente – dai terrori del futuro. Questa liberazione avviene non penetrando il mistero dell’avvenire, come in Arrival o ne L’uomo stocastico di Robert Silverberg, ma riorganizzando il tempo cronologico a un livello culturale fondamentale. Difficile dire se gli allegri, fiduciosi Pirahã sono gli eterei, inconsapevoli Eloi del vertiginoso futuro de La macchina del tempo di Wells. Se invece, come qualche linguista ha sostenuto, le lingue con ricorsività si sono evolute millenni fa da lingue prive di ricorsività ormai scomparse, allora la serenità dei Pirahã ci illustra quale dovesse essere la condizione dell’Eden.