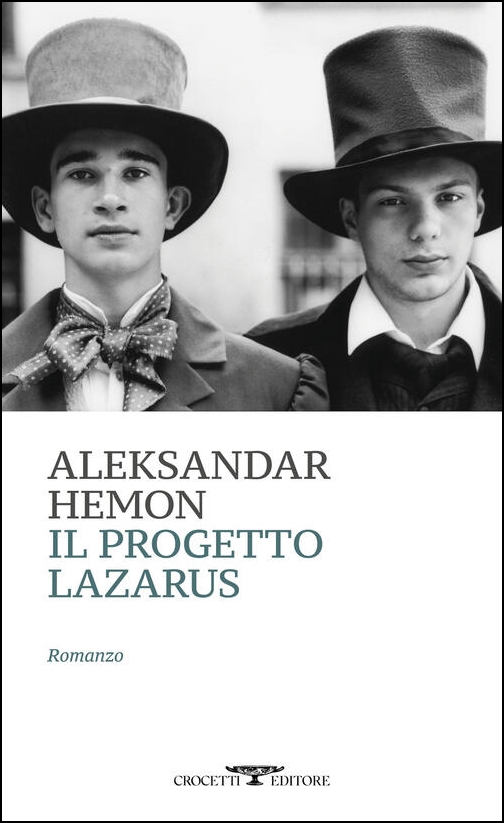

Il momento in cui si legge un libro è molto importante. Non solo il momento personale, ma anche il momento storico. Sembra che un libro sia un’entità a sé, e di certo lo è, fisicamente almeno, ma quando viene letto prende una voce e un significato che cambiano a seconda di chi lo legge e di quando lo legge. Il progetto Lazarus per esempio, magnifico romanzo di Aleksandar Hemon, letto 25 anni fa quando fu pubblicato da Einaudi, o letto ora nella nuova edizione di Crocetti, ha certamente delle evocazioni molto diverse. Risuona con un tono e un volume molto diversi.

Il progetto Lazarus è una storia di profughi, di migranti, di rifugiati. Di fughe e arrivi, di tentativi di adattamento e di riuscite e fallimenti. In due tempi storici differenti, anche se ovviamente con molti elementi in comune: Lazarus Averbuch è fuggito dai pogrom dell’Europa dell’est all’inizio del ’900 ed è approdato a Chicago, Vladimir Brik si trova a Chicago come rifugiato dalla guerra dei Balcani di qualche anno fa.

Mi sono chiesta come sarebbe corretto definire Lazarus e Brik, se definirli dei profughi o dei rifugiati. Tendiamo a usare questi due termini in modo intercambiabile, quasi come fossero dei sinonimi. Ho consultato il vocabolario Treccani, da cui mi sono fatta l’idea che il sentimento di un profugo e quello di un rifugiato siano diversi. Anche quando un profugo, ovvero una persona costretta a lasciare il proprio paese, diventa un rifugiato che da un altro paese è accolto, può prevalere la sensazione di essere appena fuggito o ancora in fuga. Oppure il sentimento di essere finalmente arrivato.

Quando Lazarus Averbuch si presenta sulla porta del capo della polizia di Chicago, forse si sente un rifugiato con qualche diritto da accampare. Si dice che sia diventato anarchico, che il lavoro non gli basti e voglia di più. Anche se viene immediatamente ammazzato, anche se nessuno, nemmeno Shippy, il capo della polizia, sa che cosa sia successo esattamente in quei pochi minuti, Lazarus diventa il capro espiatorio, la giustificazione, la giusta ragione per scatenare una caccia all’anarchico, all’ebreo, all’immigrato, al diverso. Una caccia che si espande e diventa inarrestabile. Siamo nel 1908, le condizioni di lavoro sono insopportabili, i movimenti per i diritti dei lavoratori sono in pieno fermento, le notizie delle rivolte in Russia arrivano veloci e spaventano. Lazarus in America ha raggiunto la sorella, che d’improvviso si trova rincorsa dalla polizia in cerca di conferme sulla colpevolezza del fratello, e dall’amico del fratello che spera nella sua protezione e complicità. Ma forse questo non è successo. Forse questo è parte della storia che Brik vuole raccontare.

Perché la storia di Lazarus, ricostruita a partire da pochissimi documenti e moltissima immaginazione per colmare le lacune, è per noi il racconto di un altro profugo, che tecnicamente è un rifugiato o comunque un cittadino americano oltre che bosniaco (dichiara subito, nel romanzo, di avere due passaporti), in cui prevale il sentimento di persona costretta alla fuga. Brik ha lasciato la Bosnia durante la guerra dei Balcani, da Sarajevo è andato in America, dove ha cercato una sua dimensione. Ha scritto per un giornale raccontando con ironia la sua condizione di immigrato. Si è sposato con una giovane neurochirurga di origine irlandese ma ben radicata nella cultura americana. Sta cercando di diventare lo scrittore che vorrebbe essere. Sta cercando di non essere un impostore che vive alle spalle della moglie. A un certo punto, trovato un finanziamento per le sue ricerche sulla vita e la verità di Lazarus Averbuch – Il progetto Lazarus che dà il titolo al libro –, decide di partire e tornare in Europa. Destinazione Ucraina e Moldavia: sulle tracce di Lazarus ma anche della sua famiglia. Coinvolge nel viaggio il suo amico Rora, un altro scampato a Sarajevo, fotografo e affabulatore, pieno di storie forse inventate e forse vere ma sempre irresistibili.

Brik e Rora percorrono un’Europa dell’est malridotta, abitata da mafiosi e prostitute e gente normale che però non si vede mai. Ucraina e Moldavia le percorrono su autobus traballanti e taxi maleodoranti guidati da taxisti di dubbia provenienza e più che dubbia onestà. Dormono in alberghi fatiscenti e rischiano la vita più volte. Non scoprono granché, né sul conto di Lazarus né su quello del nonno di Brik. Rora scatta infinite fotografie. E alla fine arrivano a Sarajevo. E lì Vladimir si rende conto, se non se ne fosse reso conto prima, che non tornerà indietro. Non tornerà in America, non tornerà da Mary. Quello che Vladimir Brik trova a Sarajevo non è la bellezza, non è la compiutezza e nemmeno la tranquillità. È semplicemente casa. Il posto in cui è nato, il posto in cui è cresciuto, il posto che conosce e in cui si sente a suo agio. Vladimir non vuole essere né un profugo né un rifugiato, vuole essere un uomo che abita in un posto che può chiamare casa.

In un mondo in cui poter chiamare casa il posto in cui si vive sta diventando sempre più un privilegio, in cui per mille ragioni tutti rischiamo di trovarci senza dimora (ne sia un esempio per tutti il recente incendio di Los Angeles, un fatto che nessuno aveva previsto, che ha lasciato senza nulla un numero enorme di persone, ricchi e poveri, americani e immigrati), la scelta di Vladimir ci colpisce per la sua semplicità, la sua profondità e la sua attualità.

Anche se forse, la casa la dovremmo cercare dentro le pagine dei libri. Perché quello che colpisce del progetto Lazarus, oltre alle storie, alle evocazioni e all’attualità, è la meraviglia della scrittura. Qualcuno ha paragonato Aleksandar Hemon a Vladimir Nabokov. E di certo bastano poche parole di questo romanzo per trovarsi in un mondo che pur essendo tutto dentro la nostra testa è vivo e brillante e ricco in modo strabiliante. Il potere dell’immaginazione è dispiegato senza riserve e con grandissima generosità. Il potere della parola è lì, tangibile, presente in mille dimensioni. Il potere della narrazione supera qualsiasi altro potere. In questo senso, per me i libri sono davvero casa.