Postuliamo, almeno per il tempo di un articolo, che l’Italia abbia vissuto un trentennale Secondo Rinascimento le cui date d’inizio e fine si possono identificare nel 24 settembre 1945, la prima, al Festival del Quirino, di Roma Città Aperta di Roberto Rossellini, e nel 2 novembre 1975, l’assassinio, al Lido di Ostia, di Pier Paolo Pasolini. Durante questo periodo l’Italia è all’avanguardia nelle arti ‘nuove’ come il cinema e il design, ma si difende più che bene nelle arti più tradizionali, con una proiezione mondiale (tipo romanzi di Vasco Pratolini in paperback nei drugstore americani o cinque commedie di Ugo Betti contemporaneamente in scena nel West End londinese) che oggi ci sogniamo. Non è solo una questione di talenti individuali – non lo è mai – ma una congiunzione di fattori diversi che per un breve periodo funziona: l’uscita provvidenzialmente traumatica dal poveraccismo fascista, seguita dalla graduale e incredula consapevolezza che la miseria non era un destino irrevocabile e che sì, potevi pure permetterti qualcosa di ‘materiale’, consapevolezza che conviveva con un residuo prestigio della cultura ‘alta’, momentaneamente rivitalizzato dall’impetuosa alfabetizzazione di massa e dalla conseguente crescita dei consumi culturali, con tutto il loro sottotesto di mobilità sociale ascendente, crescita che beneficiava tanto i Gialli Mondadori che i Coralli Einaudi; insomma, il tanto rimpianto Boom Economico e la tanta deprecata Mutazione Antropologica, un vigoroso ma al tempo stesso fragile ecosistema che permise il fiorire del singolare talento di Alberto Arbasino.

Sparita però da tempo quella specifica temperie, Arbasino sopravvive come ricordo del bel tempo che fu più che come autore vero e proprio, più per la scia di profumo che si lascia dietro che per opere davvero lette (malgrado sia diventato, improbabilmente, un autore Adelphi, cosa che gli assicura la permanenza nel catalogo ma non necessariamente nuovi lettori). Il suo più diretto erede moderno, Michele Masneri, diretto ai limiti del pastiche, ha scritto un bel ricordo critico su di lui, “Stile Alberto”, e poi un romanzo, Paradiso (2024), che si pone come versione moderna del maggior romanzo del Saggio di Voghera, Fratelli d’Italia (1963), e ne dimostra tutta l’inattualità: il romanzo di Arbasino (più volte riscritto e ampliato) sarà pure un romanzo-conversazione fra mondani che viaggiano su e giù per l’Italia e in cui non succede niente di che, ma è pieno di novità da vedere, gente da conoscere, cose da fare, insomma di vita e promesse di altra vita ancora. Invece il romanzo di Masneri rimane una malinconica serie di visite a personaggi dimenticati che non furono mai davvero grandi né importanti, una simpatica e intelligente rivisitazione rétro per lettori nostalgici – semplicemente, è cambiato il contesto, e oggi un Arbasino redivivo che tentasse seriamente di rifare quello che faceva nei suoi anni d’oro e che ne faceva una figura centrale della cultura, cioè connettere l’Italia al resto del mondo (specie quello ricco e, allora, assestato: non per niente la sua frase icona è rimasta “la gita a Chiasso”, oltre a quella sui Soliti Stronzi che diventano Venerati Maestri), grazie al semplice espediente di conoscere letteralmente chiunque avesse una qualche importanza nel mondo culturale di allora, e indicarle, nel suo modo apparentemente leggero e frivolo, come ci si comporta in società, durerebbe quanto una goccia d’acqua su una lamiera rovente.

Per quanto ami Arbasino e, a mio modo, tenti pure di imitarlo (in maniera tipicamente self-defeating: romanzi hard boiled o comunque di ‘genere’ nello stile suo e – rullo di tamburi – in quello appena meno inadatto di Aldo Busi; pazienza, non mi ha costretto nessuno), non ho dubbi che si tratti di un autore minore, anzi ‘risolutamente minore’. Per come lo intendo io, però, minore non è necessariamente un termine negativo: minore è l’artista che sa fare una cosa sola, e pure piccola, ma quella cosa piccola è bella, è unica ed è sua, e chiunque l’abbia letto ammetterà che lo ‘stile Alberto’, quella singolare mistura di erudizione e leggerezza, di chiacchiera e riserbo, di citazioni coltissime e rapide discese verso il basso, è solo suo e alcuni ammetteranno pure che, al suo meglio, è bello. Può non raggiungere tutti, forse nemmeno tanti, ma quelli che riesce a raggiungere se lo tengono caro, nella tasca interna della giacca più vicina al cuore.

Personalmente non riesco a separare Arbasino dal quasi coevo (1930-2020 e 1932-2016) e quasi conterraneo (Voghera e Alessandria) Umberto Eco. Sono diversi, certo, più mondano il vogherese e più accademico l’alessandrino, ma simile la funzione di relais con la cultura più aggiornata là fuori, potendo occupare senza particolare resistenza il campo post-crociano e post-neo-realista e rendersi in un certo senso indispensabili.

La differenza è che a un certo punto Eco si scopre una vena, limitata ma solida, di narratore a cui finisce per arridere un incredibile successo mondiale, mentre nel complesso Arbasino non è un narratore. Ci prova, come una specie di atto dovuto per un giovane scrittore, e ottiene, come vedremo, risultati non spregevoli, ma chiaramente non è la sua cosa, tanto che dopo Fratelli d’Italia e l’ultra-citazionista Super-Eliogabalo, praticamente un musical, i risultati sono sempre più modesti finché non finisce per stufarsi e smettere, continuando però a riscrivere e aggiornare (pratica che non amo granché) i suoi vecchi lavori. Diciamo che non ci crede veramente, come dimostrano i suoi saggi critici come ‘Certi romanzi’ e ‘Sessanta posizioni’, e difatti in lui il progetto, l’esperimento, il concept, prevalgono sempre sulla narrazione o sulla creazione di personaggi a tutto tondo (ma nemmeno piatti, in effetti), cioè quello che per me è il senso di tutta la faccenda, e se oggi possiamo soffrire un po’ l’enfasi narratologica e l’ossessione per la scorrevolezza o la relatablenesscome termine ultimo di una presunta efficacia, Arbasino a partire da un certo punto dimostra i pericoli opposti, dell’eccesso di progettualità e senso critico. Non c’è paragone fra la vivacità del suo libro forse più bello, l’antologia di recensioni teatrali Grazie per le magnifiche rose (1963, lo stesso anno di Fratelli d’Italia, tanto per ricordarci che nel Secondo Rinascimento il teatro era centralissimo), perfetto per farsi venire la nostalgia di un tempo non vissuto, e quasi tutte le sue prove narrative. Questo vale anche per i suoi libri di viaggio (il mio preferito è Le muse a Los Angeles del 1993) o le anatomie antropologiche che lo assorbono sempre di più a partire dagli anni Settanta (di cui consiglio In questo stato, il pamphlet in tempo reale sul caso Moro, tanto più interessante e stimolante del contemporaneo L’Affaire Moro di Leonardo Sciascia, più noto perché più facilmente memabile) quando l’incupirsi della società – come già il Primo Rinascimento, anche il Secondo finisce per lasciarsi dietro un paese in crisi – e la sua personale crisi di mezz’età lo portano, oltre che a un’infelice legislatura come deputato del PRI, sulla strada di un moralismo progressivamente sempre più cupo e nostalgico – “Ma cosa mi resta adesso? Parecchi ultimi ricordi molto tristi, e che mi piacciono pochissimo: avevo degli amici, quegli amici sono diventati delle edizioni complete, dei centri studi, dei comitati, dei convegni, e io mi sento molto solo” – che lo accompagnerà fino alla morte.

Eppure, se uno va a rileggere gli esordi di Arbasino, come ho fatto io in questi giorni, si fa l’idea che sarebbe potuta andare diversamente.

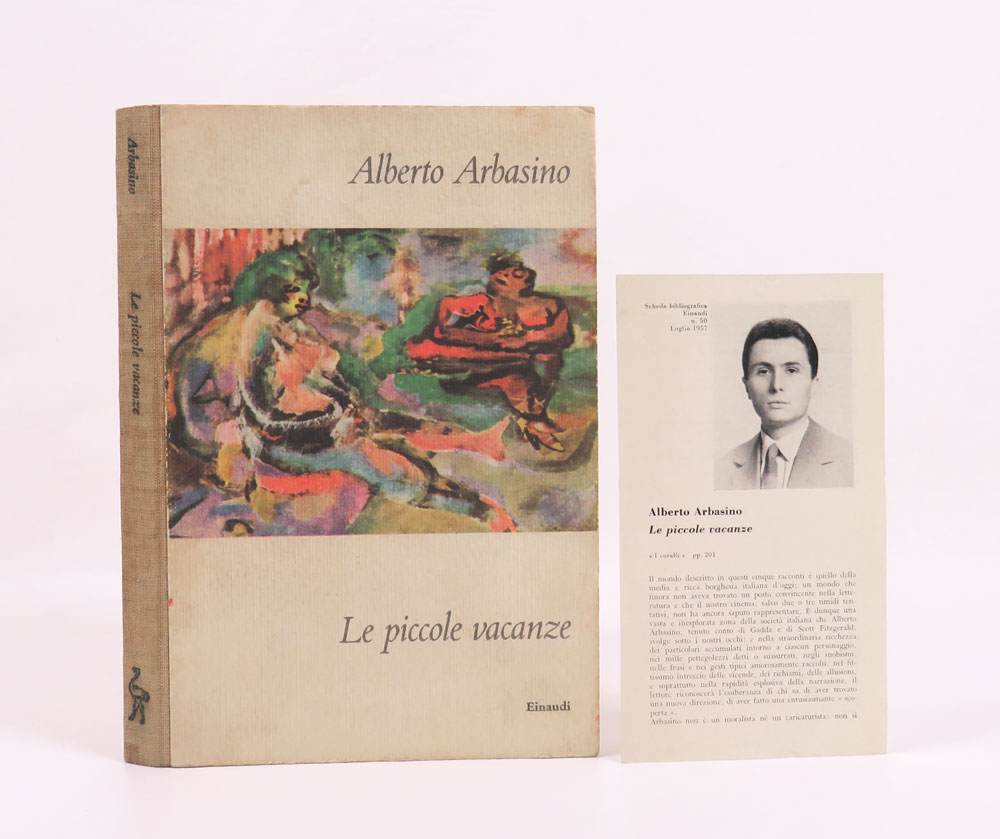

L’esordio è del 1957, Le Piccole vacanze, una breve raccolta di racconti uscita per Einaudi e curata da Italo Calvino. Il libro è “abbastanza dedicato” a Pietro Bianchi (‘abbastanza’, eh?), critico cinematografico e “appassionato boss culturale nella Milano degli anni Cinquanta”. Se poi aggiungiamo che nella dedica sono citati anche Anna Banti, Roberto Longhi e Giorgio Bassani è chiaro che il giovane vogherese s’era mosso per tempo e che aveva trovato gente in grado di riconoscerne subito lo specifico talento. In altre parole, individuare i ‘giri giusti’ e farne parte è da sempre – letteralmente SEMPRE – una condizione necessaria ma non sufficiente per essere uno scrittore serio, non solo per essere considerati tali ma per esserlo proprio. Questo è il vero significato di “amichettismo”: prendere sul serio la propria vocazione.

Ovviamente non basta. Ma già dal primo racconto – “Distesa estate” – è facile rendersi conto che l’altra cosa necessaria c’è. Piccola, ma c’è.

“Quando i bombardamenti sono finiti davanti alle prime foglie finiva anche l’inverno e noi non avevamo più nessuna voglia di tornare in città anche se le scuole non erano finite”.

Un giovanissimo narratore, che alterna l’io al noi, racconta la primavera e l’estate del 1945 in una località termale piena di benestanti sfollati. Arbasino è eccezionalmente reticente su quel che sta succedendo, benché lasci cadere diversi riferimenti che ci ricordano dove e quando siamo – le cannonate che si avvicinano, la cittadina liberata dai canadesi mentre i ragazzi stanno giocando a tennis, l’ex compagno di scuola che torna dopo “una fuga iniziale, poi volontario nell’esercito perdente, stupidamente, una bizzarra prigionia”, la “signora congiunta dei nostri zii veneziani passando a salutarci il giorno della sua uscita dal campo di concentramento è rimasta per delle ore in salone dicendo ‘Lasciatemi riabituare; è da tanto che non vedo delle cose belle’” – e in generale il deciso di rifiuto di drammatizzare quei tempi come pure avrebbe potuto (molti anni dopo, in interviste, lasciò cadere en passant il ricordo di esperienze ben più drammatiche e mai usate a scopo narrativo, uno dei motivi per cui lo ammiro), per lasciare il posto a un romanzo di formazione adolescenziale, il cui vero centro è il rapporto, sull’orlo della passione, con la signora Campoli, una donna affascinante e mostruosamente, ai nostri occhi almeno, snob, che potrebbe corrompere il giovane narratore se, all’ultimo momento, non arrivasse dalla città “quel marito dal collo dimesso [che] portava doppiopetto e calzoni di stoffette scompagnate, pressoché invernali, una triste valigetta. E le scarpe bianche di pezza”, spezzando l’incantesimo e salvando il narratore da un brutto destino (Arbasino ha questo in comune con Proust, un naturale e pure esibito snobismo che però comprende una chiara consapevolezza della sua povertà per la vita e pericolosità per l’arte). Alla fine ricomincia la scuola e si deve tornare in città, pronti alla vita: “Addio giallo paese che ricade nel sonno, Grand Hotel sepolcrale, ombroso parco spazzato dal vento, addio bosco tennis piscina ore pungenti, giorni che da oggi in poi rimpiangerò, addio legni marci graffiati coi chiodi, scritte di cuori e di evviva, cabine bucate per spiare le belle, addio orinatoio rugginoso, addio crocicchi illuminati, addio Casa Lunga, addio fiori scale orologio immobile giochi perduti; non sarò ragazzo mai più e neanch’io lo vorrei, però mi è piaciuto molto”.

Gli altri racconti sono “I blue jeans non si addicono al signor Prufrock” – risveglio di primavera di un avvocato di provincia che grazie alla storia con una ragazza molto più giovane ritrova interesse per la vita e comincia a darsi da fare e fa soldi, solo per perderlo quando lei si stufa di lui -, “Giorgio contro Luciano” – dove il 25enne laureato che ha visto il mondo torna al paese e dove seduce e si approfitta del più bel 19enne locale, complice un viaggio a Barcellona e l’uso, credo per la prima volta nella narrativa italiana, della “mariagiovanna”, se non fosse che alla fine, quando si stufa è il turno del giovane di infatuarsi e la situazione precipita fino al punto che quest’ultimo si rende conto che “per questo è necessario che io uccida Giorgio” -, “Luglio, Cannes” – fallimentare gita in pullman verso la Costa Azzurra di due mondani milanesi discretamente patetici che nemmeno per un instante riescono a staccarsi dai pettegolezzi del loro milieu -, e “Agosto, Forte dei Marmi” – tour de force abbastanza terrificante nella mente di un eterosessuale maschio del periodo, un giovane dentista di provincia che sa “fare molto bene l’imitazione di Alberto Sordi”, e delle sue squallide avventure estive.

Che dire? Intanto che, se seguiamo distinzione posta da Wordsworth fra Fantasia e Immaginazione, tra l’arte che inventa l’inesistente e l’arte che scopre il segreto dell’esistente, il giovane Arbasino inclina decisamente verso la seconda, malgrado paia considerare poco elegante rivelare i segreti della vita. Il vogherese prosegue ma reagisce contro la vulgata neo-realista del dopoguerra. Constatando “quanto male hanno fatto gli imitatori degli imitatori degli americani”, la cui “andata al popolo” si è risolta in una “una finzione falsissima, più stucchevole della vecchia Arcadia. Veramente, paiono esercitazioni non meno retoriche di un sonetto o di una ottava a rime obbligate queste vaghe storie di personaggi vaghi che agiscono vagamente su sfondi anche più vaghi” che non regge alla prova decisiva – “tenta di riassumerlo a uno che non lo abbia letto e vedrai che è impossibile” -, reagisce con dosi di realtà abbondanti e molto precise, che davvero fanno sembrare vaga molta letteratura italiana ‘impegnata’ dell’epoca. Si tratta, chiaramente, della realtà di un giovane borghese colto ma è abbastanza sorprendente quanti pochi soldi girassero, anche per l’Italia ‘bene’ in quei primi anni Cinquanta – il pullman per Cannes, la gita a Barcellona, il numero spropositato di volte in cui si menziona Genova – dove non solo i soldi erano relativamente pochi ma soprattutto non andavano assolutamente messi in mostra.

Benché Arbasino si sia poi rivelato il più ostentatamente internazionale dei nostri autori, le radici del suo stile sono fortemente italiane (tanto che sospetto venga malissimo in traduzione) e contemporanee. Così lui stesso le riassume poco dopo: “In fondo viviamo in una famiglia, abbiamo tre padri, lui [Moravia], Soldati e Brancati; abbiamo tre zii anziani, Gadda, Comisso e Palazzeschi, fratelli di nonni che non sono mai esistiti, e due zii giovani, Bassani e Flaiano; e abbiamo perfino una madrina che vive a Firenze [Anna Banti], un fratellastro più grande che sta a Roma, ma fa un lavoro un po’ diverso, sta sempre fuori casa [Pasolini], oltre che alcuni bravi professori, a partire da Cecchi e da Longhi, che le cose giuste le hanno insegnate a chi voleva stare a sentire” (a questi ultimi due si aggiungerà in breve Mario Praz).

L’altra cosa che colpisce è la sconcertante facilità dei rapporti omosessuali, sconcertante rispetto all’idea che ci facciamo di quegli anni. Per come la racconta lui, in un ricordo del ‘fratellastro più grande’, Pasolini, “caratteristica principale di quegli anni era infatti l’invisibilità sociale dell’omosessualità”, che faceva sì che si potesse fare sostanzialmente tutto quel che si voleva (specie con soldati e marinai – ah, ecco il perché di tutte quelle gite a Genova), così che quegli anni, a Roma ma non solo, furono “a detta di ogni tradizione orale e di testimonianze innumerevoli, l’ultima età d’oro per la bisessualità mediterranea, latina, rinascimentale, sia popolare sia di élite”. L’eccezionalità di Pasolini, con il quale si possono intuire battute di caccia in comune, fu proprio l’essere riuscito a dare scandalo nella società, almeno, secondo Arbasino, paragonata a quel che venne dopo, più tollerante di sempre, ed è forse proprio questa utopia di una sodomia conflict-free che mi appassionò tanto quando la scoprii, giovane e passabilmente infelice.

L’esordio di Arbasino in senso stretto è questo, ma mi pare necessario citare almeno un altro racconto, in realtà praticamente un romanzo. Nel 1959 esce per Feltrinelli L’Anonimo Lombardo, un consistente tomo che comprende i racconti delle Piccole Vacanze più altri racconti e un romanzo breve, Il ragazzo perduto, 170 pagine, che in seguito, un po’ confusamente, verrà pubblicato a sé, prima da Einaudi e poi da Adelphi, con il titolo, appunto, di L’Anonimo Lombardo.

Mentre nei racconti de Le Piccole Vacanze Arbasino si, come dire, comporta bene, e in un certo senso recita la parte del jeune écrivain comme il faut, scrivendo racconti con una loro individualità inconfondibile ma in un certo senso ‘normali’ per il periodo, nell’Anonimo Lombardo siamo in presenza, già interamente e perfettamente formato, dell’Arbasino maturo.

“Avvertenza. Questa storia non è mia. È arrivata per posta, da parte di un Anonimo Lombardo 1955, che poi è morto. C’erano tante note. Le abbiamo tolte quasi tutte”.

Seguono ben quattro pagine di eserghi scicchissimi e il testo – epistolare! – è accompagnato da un diluvio di note a piè pagina altrettanto rare, basti dire che l’autore più citato è Felice Romani, librettista di Rossini, Donizetti e Bellini, oltre che intervallato da continui interventi critici (da cui abbiamo letto già diverse citazioni) che spiegano e difendono ma anche obliquamente criticano le varie svolte narrative e scelte stilistiche del plot. All’anima della masturbazione stilistica, diranno i bruschi. Eppure no: in questo primo romanzo Arbasino dimostra che se vuole sa narrare e dar vita a personaggi che sanno di realtà, degno erede di quella Linea Lombarda che da Manzoni arriva a Gadda (ma con tanto Abate Parini), e che se poi smetterà è perché non vuole e non perché non sia capace. La storia riguarda gli amori, oltre che gli usi e costumi (preziosissime le pagine sui do’s and don’ts in fatto di abbigliamento maschile e accessori), di un giovane e coltissimo gentiluomo lombardo, che prima si innamora di Roberto, incontrato a una storica prima alla Scala, quella della ‘Medea’ di Cherubini con la Callas e diretta da Leonard Bernstein nel 1953, e poi di un secondo Roberto, diversissimo dal primo, finché la sua vita non va in pezzi al punto che ci rendiamo conto di come l’incipit ci avesse già preavvertito del finale tragico solo che, ingannati dal tono leggero, non ci avevamo creduto.

“Non si sopporta questo dolore. Io guardo davanti a me, e so tutto: un impeto di distruzione selvaggia che non impedisce la preveggenza chiara, inesorabile. Queste sono le cause insopprimibili. Guardo dentro di me. Ho PAURA. Io… ma no, no, no, no, non voglio scrivere quella parola”.

Dietro tutta la levità, il dramma nel miglior Arbasino non è davvero troppo lontano (in Fratelli d’Italia, per dire, il romanzo in cui non succede niente, un personaggio muore di una brutta malattia a metà romanzo e alla fine c’è un inaspettato suicidio), semplicemente non lo si sfrutta per l’effetto. Il mondo si affronta con stile e intelligenza e ci si comporta da adulti, con tutta la grazia e la sprezzatura autenticamente italiane e una generosa dose di sventatezze con i bersaglieri fra i cespugli…

Su Arbasino e Masneri