“Rovine”, nell’uso quasi esclusivo al plurale, secondo l’enciclopedia Treccani si usa per indicare “il materiale che è rovinato”, “i resti, le strutture superstiti di edifici e di complessi urbani rovinati, parzialmente distrutti”. Nell’immaginario comune le rovine sono quelle di edifici monumentali in pietra che sono sempre rimasti a vista. Ma rovine si diventa in vari modi, anche riaffiorando dal sottosuolo: sono rovine quelle di Pompei, un sito che, una volta dissepolto, è diventato parte permanente del paesaggio (cosa che non accade a tante rovine temporanee visibili nel corso di uno scavo archeologico). Le rovine sono un elemento di continuità del passato o un segno di decadenza. Attraggono o disgustano, in bilico tra memoria e oblio. Sulla tensione tra queste dicotomie e, più in generale, sulle strategie della memoria collettiva per annettere o escludere l’ingombrante materialità residua del passato, Alain Schnapp, archeologo e professore emerito dell’Università Paris 1 Panthéon Sorbonne, ha scritto un volume importante edito in Francia nel 2021. Una storia che, come indica già il titolo, si propone come universale in quanto considera rovine non solo i monumenti ma tutte le tracce materiali del passato, intersecate con i rimandi letterari e con l’arte visiva (la rappresentazione delle rovine).

“Tutti gli uomini hanno un’attrazione segreta per le rovine, anche quelli che non usano questa parola.” – scrive l’autore: “Non voglio dire che la nozione di rovina sia consustanziale a tutte le società, ma che la sua eventuale assenza, o addirittura il suo rifiuto, è un tratto culturale che merita di essere analizzato. Con ‘storia universale delle rovine’ intendo, quindi, la possibilità di interrogarsi sulle differenze e non la proposta di una scala di valore graduata che va dalle società ‘roviniste’ alle società senza rovine”. E poco più oltre, dopo aver ricordato le società che hanno la conoscenza del terreno tra i saperi fondamentali, in funzione della caccia e della sussistenza, e quindi la capacità di leggere le variazioni nel suolo e nella vegetazione, scrive: “Per comprendere il resto del mondo, dobbiamo sostituire il termine ‘monumento’ con quello di ‘traccia’ e considerare alla stessa stregua la semplice impronta dell’azione umana sul terreno e sul paesaggio e l’architettura più tradizionale”.

“Tutti gli uomini hanno un’attrazione segreta per le rovine, anche quelli che non usano questa parola.” – scrive l’autore: “Non voglio dire che la nozione di rovina sia consustanziale a tutte le società, ma che la sua eventuale assenza, o addirittura il suo rifiuto, è un tratto culturale che merita di essere analizzato. Con ‘storia universale delle rovine’ intendo, quindi, la possibilità di interrogarsi sulle differenze e non la proposta di una scala di valore graduata che va dalle società ‘roviniste’ alle società senza rovine”. E poco più oltre, dopo aver ricordato le società che hanno la conoscenza del terreno tra i saperi fondamentali, in funzione della caccia e della sussistenza, e quindi la capacità di leggere le variazioni nel suolo e nella vegetazione, scrive: “Per comprendere il resto del mondo, dobbiamo sostituire il termine ‘monumento’ con quello di ‘traccia’ e considerare alla stessa stregua la semplice impronta dell’azione umana sul terreno e sul paesaggio e l’architettura più tradizionale”.

Ogni società lascia tracce nel paesaggio ma a cambiare sono i modi di osservazione di quelle tracce, il rapporto tra paesaggio e memoria collettiva (tramite oralità e pratiche scritte), la nozione di tempo nella sua relazione con la materia. Tenendo presente che la memoria collettiva può curarsi poco o per nulla delle tracce o vestigia; può prevalere al contrario un’idea di memoria, di tradizione, di heritage, legata all’oralità (come nell’India, dove conta la trasmissione orale esatta dei testi vedici). E, per contro, l’interesse per il mantenimento dei monumenti si può esplicare in modi molto diversi da quello contemporaneo occidentale che privilegia la conservazione e il restauro filologico dell’“originale”, diversamente dalle tradizioni cinese e giapponese dove invece si ricostruiscono periodicamente i templi e gli edifici importanti. Il santuario di Ise in Giappone sin dall’VIII secolo viene ricostruito ogni venti anni: il nuovo tempio inizia a essere realizzato otto anni prima che il ventennio sia trascorso, in uno spazio lasciato appositamente vuoto accanto al tempio esistente; al ventesimo anno, gli arredi sono trasportati nel nuovo tempio e il vecchio smantellato. Un’architettura, quindi, eternamente giovane, con una sua precisa strategia antirovina. Quello che conta è ricostruire nello stesso luogo, la permanenza nel paesaggio.

Schnapp si concentra sulle società che hanno esplicitamente sviluppato una estetica delle rovine. L’uso politico del passato spinse già gli Egiziani e i popoli della Mesopotamia a pratiche che si possono definire antiquarie: re e scribi andavano alla ricerca dei depositi e dei testi di fondazione per individuare con esattezza i templi e i palazzi antichi così da affermare la grandezza del sovrano regnante in quanto erede manifesto dei predecessori. Era una pratica che necessitava di competenze soprattutto linguistiche (la capacità di decifrare le iscrizioni antiche) e che portò alla nascita delle prime collezioni di oggetti d’arte dissepolti.

Contrapposto alla memoria lunga delle antiche civiltà del Medio Oriente è il tempo breve della società omerica, dove ci si riferisce al passato attraverso la ricerca delle tombe degli eroi e degli antenati e l’uso di “oggetti biografici” (come la coppa che Alcinoo re dei Feaci offre a Ulisse). “Ma questo passato” – scrive l’autore – “ha poco più dello spessore di quello che avrebbe un ventaglio appena dispiegato”. Il mondo dell’epica ignora le rovine erose dai secoli e la malinconia dell’ubi sunt e il suo tempo poco profondo si spinge oltre poche generazioni. Come fece notare Moses Finley, quando Ulisse torna a Itaca sia lui sia Penelope sono esattamente com’erano vent’anni prima, non mostrano segni di maturazione e decadimento. Il poeta non dice che l’eroe è diventato calvo e attempato: l’elemento temporale è assente.

Un interesse “storico” per le rovine si afferma con i Greci. Tucidide, che si occupa di un passato molto recente, da una parte attesta la validità della prova materiale, dall’altro ne riconosce i limiti. Famosa è la sua osservazione su una scoperta fatta a Delo nel 426 a.C., durante la guerra con gli Ateniesi: questi ultimi depredarono le tombe dell’isola e “risultò che oltre la metà erano Cari, riconoscibili dalle armi del corredo funerario e dal modo della sepoltura, che è ancora quello usuale in Caria”; qui lo storico applica un metodo che si può definire archeologico, in quanto riconosce nella tipologia funeraria e negli oggetti delle fonti di informazioni valide per risalire all’identità. Ma quando invece riflette sul destino degli stati e delle città, e utilizza (come osserva Schnapp) una figura retorica che si imporrà in Europa dalla fine del XVIII secolo – quella di immaginare un futuro nel quale le città imponenti del presente sono finite in rovina – osserva che lo scorrere del tempo trasformerà i monumenti in vestigia inintelleggibili, pallide ombre di quel che è stato: il rischio interpretativo sarà molto alto e il resto archeologico un possibile falso indizio.

Un interesse “storico” per le rovine si afferma con i Greci. Tucidide, che si occupa di un passato molto recente, da una parte attesta la validità della prova materiale, dall’altro ne riconosce i limiti. Famosa è la sua osservazione su una scoperta fatta a Delo nel 426 a.C., durante la guerra con gli Ateniesi: questi ultimi depredarono le tombe dell’isola e “risultò che oltre la metà erano Cari, riconoscibili dalle armi del corredo funerario e dal modo della sepoltura, che è ancora quello usuale in Caria”; qui lo storico applica un metodo che si può definire archeologico, in quanto riconosce nella tipologia funeraria e negli oggetti delle fonti di informazioni valide per risalire all’identità. Ma quando invece riflette sul destino degli stati e delle città, e utilizza (come osserva Schnapp) una figura retorica che si imporrà in Europa dalla fine del XVIII secolo – quella di immaginare un futuro nel quale le città imponenti del presente sono finite in rovina – osserva che lo scorrere del tempo trasformerà i monumenti in vestigia inintelleggibili, pallide ombre di quel che è stato: il rischio interpretativo sarà molto alto e il resto archeologico un possibile falso indizio.

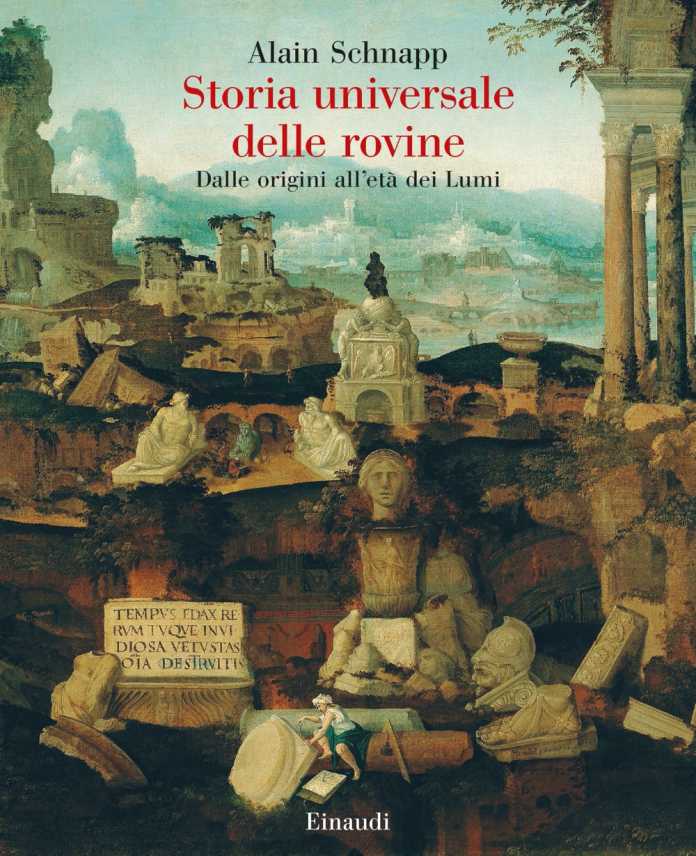

Il racconto di Schnapp si snoda in ordine cronologico, dedicando ampio spazio alle rovine per eccellenza del mondo antico occidentale, quelle di Roma, ingombrante visuale per tutto il Medioevo. La prima presa di distanza da quell’antico sarà a opera dei Carolingi, che includeranno l’eredità classica, con operazioni di ricezione e conversione dei resti pagani, nella costituzione di un primo “rinascimento”. Tra i macro-temi affrontati, si citano: le “rovine dell’essere” della poesia preislamica e islamica; le strategie di memoria delle tradizioni dell’Estremo Oriente; l’apparizione della rovina nella pittura europea del XIV secolo e la sua progressiva emancipazione dai temi sacri; la riconquista intellettuale dell’antico nel Rinascimento italiano, anticipata dalla poetica delle rovine di Petrarca; lo sconvolgimento determinato dalla scoperta dell’America e, conseguentemente, di civiltà altre che in qualche modo (talvolta anche dal punto di vista dei paesaggi architettonici) rimandavano all’antichità (“L’America è un antimondo che va a completare il mondo immaginario dell’antichità greco-romana”); le sezioni anatomiche di Piranesi; l’età dell’Illuminismo, quando si afferma (Chateaubriand, Volney) la visione delle rovine come effetto combinato di natura e uomo, in una estetica ormai così autonoma da rendere possibile l’invenzione delle rovine artificiali, un gioco di malinconia ed evasione che funziona nonostante l’età dell’opera sia palese.

Il volume è anche una galleria di personaggi che il passato sono proprio andati a cercarlo. Il primo, e unico femminile, è Elena, la madre di Costantino che, scavando sul Golgota, sancisce l’importanza dell’esplorazione del sottosuolo e la necessità di prove materiali che attestino la veridicità della fede. Non potendo ritrovare il corpo di Cristo, la reliquia mancante per antonomasia, la prova più evidente del suo supplizio è ritenuta un frammento ligneo della croce. Andandone alla ricerca, Elena pone le basi di un “antiquariato sacro” e di tutta la caccia medievale alle reliquie. Altri personaggi raccontati sono meno noti: il cinese Ouyang Ziu (XI sec.), che dedica la sua vita alla collezione di manufatti antichi e alla creazione di un catalogo di stampe delle iscrizioni antiche; nello stesso secolo, Ildeberto di Lavardin, arcivescovo di Tours, che scrive due testi poetici sulle rovine, una sorta di elaborazione e superamento del lutto (il declino dell’antichità classica); nel XIII secolo, un gruppo di crociati che di ritorno da Gerusalemme scava una galleria per entrare nel tumulo funerario di Meshowe (III millennio a.C.; isole Orcadi, in Scozia) e lascia sulle pareti della camera sepolcrale delle iscrizioni che valgono come un messaggio per il futuro; Ciriaco d’Ancona che, nella prima metà del XV secolo, trascrive centinaia di iscrizioni greche e latine, disegna siti e monumenti, facendo da precursore in quelle attività di misurazione delle rovine e di topografia antiquaria caratteristiche del Rinascimento; Leon Battista Alberti e il suo scavo subacqueo fallito, di fronte all’intera Curia pontificia, quando la poppa di una delle navi di Caligola nel lago di Nemi affiora e subito si spezza; il pittore lorenese, ma stabilito a Napoli, François de Nomé, che nella prima metà del XVII secolo dipinge il crollo in atto, mentre avviene, di un edificio a lui contemporaneo (a differenza di Poussin, che rappresentava le rovine e i manufatti antichi quasi sempre integri).

È sorprendente che al termine del testo, eccezionale per quantità di dati e riflessioni sulla relazione tra le persone e la materialità antica (il libro ha un unico grave difetto: il costo dell’edizione italiana, che ne limita molto l’accessibilità), ancora ci si interroghi, in particolare su tutto quello che non è stato incluso: sulla sedimentazione della materialità in paesi che non hanno avuto una estetica delle rovine, come l’India, eppure in qualche modo avranno usato il passato per condizionare il futuro; oppure sul campo sterminato e di difficile previsione della rovina futura, anche in rapporto alla questione della proprietà e dell’appartenenza (di chi sono i resti? Da che momento in avanti la rovina non è più reversibile, e quando entra eventualmente a far parte del patrimonio collettivo?).

Le rovine destano la nostra curiosità anche in merito agli ambiti culturali e agli spazi dove non sono state o non sono ancora. Per il solo fatto di restare ci fanno il grande favore di essere un appiglio per ricordare il passato e – serve spesso – per male interpretarlo. Scrive Schnapp nell’introduzione: “Gli esseri umani fanno parecchia fatica a ricordare la propria infanzia e, quando a volte ci riescono, non è che per denigrarla meglio”. Alla presunta solidità del passato, alle cose già fatte da altri, al punto zero del proprio essere, ci si appella per giustificarsi, per cercare un pretesto e una conferma. Le rovine come scorta inesauribile di indugio, di alibi, di tradimento.