Cosa succederebbe ci rendessimo conto di non essere umani? Non come un’intuizione o una rivelazione. Se, come risultato di una lunga riflessione, radicale ma rigorosa, condotta attraverso le lenti della teoria critica, arrivassimo alla conclusione che il paradigma nel quale sono iscritte le nostre dinamiche relazionali, i rapporti di potere nei quali siamo inseriti, fino alla nostra vita interiore e a quella delle persone con le quali interagiamo, non prevedesse per noi lo status di essere umano?

Frank B. Wilderson III[1] scrive di aver avuto un crollo nervoso, un episodio psicotico indotto dalla comprensione di far parte, come uomo nero, alla categoria di persone (anche se il termine viene svuotato di senso, come si vedrà) che la razza umana ha escluso dai propri ranghi allo scopo di potersi definire in relazione al suo altro, il suo negativo. Il nero, afferma l’autore nel suo ultimo libro, Afropessimism, ibrido di autobiografia e opera di critica culturale, è l’altro dell’umano. Di conseguenza, chiunque si trovi a essere socialmente riconosciuto come nero è privato dello status di essere umano. Il nero non è umano. È chiaro che non si tratta solo dei classici conflitti sociali, politici, economici e culturali tra le élites bianche e tutti coloro che, per un motivo o per l’altro, sono esclusi dal gruppo al comando. Nell’analisi di Wilderson e degli intellettuali che si riconoscono nella definizione di “afropessimisti”, nonostante bianchi e non-neri (gli individui né bianchi né neri) intrattengano rapporti sociali squilibrati da tutte le consuete forme di oppressione determinate dal genere, dalla razza e dalla classe sociale, condividono in ultima istanza l’appartenenza all’umanità dalla quale i neri sono invece esclusi.

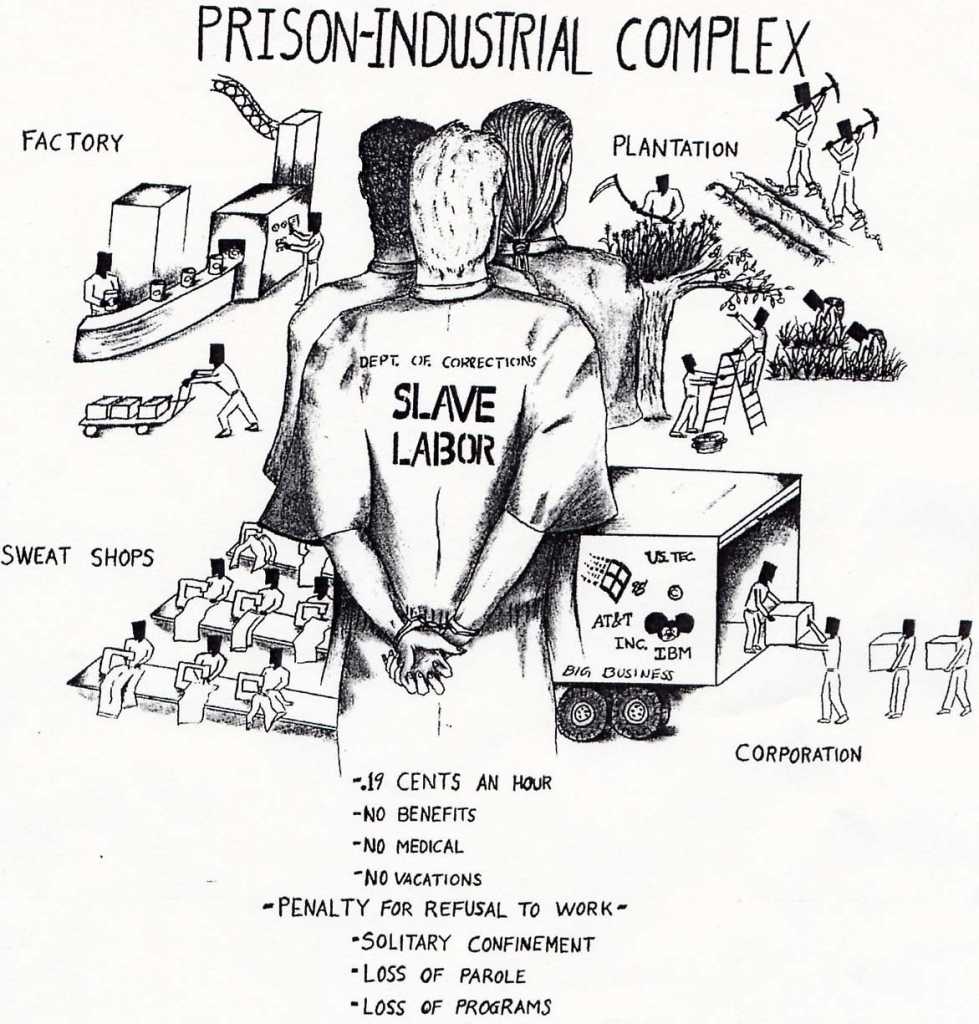

Il regime di violenza a cui sono soggette le persone nere non può essere spiegato in maniera soddisfacente da nessuna analisi di subalternità, afferma Wilderson. I neri sono i “nemici interni della società civile”, dicono gli afropessimisti, che portano alle estreme conseguenze i presupposti dello studio di Orlando Patterson sulla schiavitù come morte sociale (ovvero, l’instaurazione di una serie di relazioni che presuppongono ed esplicitano l’umanità incompleta dei soggetti subalterni) e postulano una morte più propriamente ontologica. Le strutture sociali nel loro complesso riproducono all’infinito quelle della piantagione, e i rapporti tra neri e non-neri assumono implicitamente una gerarchia padrone-schiavo che va al di là dei rapporti di produzione e diventa matrice sociale e paradigma esistenziale.

Una posizione totalizzante, che porta con sé una serie di implicazioni radicali. Radicali e sconvolgenti, perché, come dimostra l’esaurimento nervoso di Wilderson, una realizzazione del genere ha il potere di ri-cablare radicalmente l’intero sistema di pensiero di un individuo (o meglio, ex-individuo). All’interno di un paradigma così definito, le persone nere smettono di essere persone per trasformarsi in meri oggetti nelle mani dei padroni, strumenti di cui disporre alla bisogna. Già Karl Marx (riferimento di pensatori proto-afropessimisti come Frantz Fanon) aveva definito gli schiavi “strumenti parlanti”; Afropessimism elabora questa affermazione classificando ogni interazione tra neri e non neri come un’interazione tra umano e non umano. Cade la possibilità che possano instaurarsi rapporti interpersonali di qualsiasi tipo che non siano radicati nella sopraffazione inerente all’interazione tra i padroni e i loro schiavi, e non c’è scampo neanche nel privato delle intimità, spazi in cui idealmente ci si illude di poter almeno mitigare le oppressioni strutturali attraverso l’instaurazione di una comunione più cosciente e rispettosa (in una parola, più “umana”): attraversando la linea del colore, la sfera dei sentimenti non è immune dagli effetti di una relazione strutturalmente basata sull’interazione tra un soggetto e un oggetto. E neanche la definizione di “oggetto” è sufficiente a esaurire il nulla ontologico nel quale le riflessioni dell’afropessimismo precipitano i neri. Ci troviamo piuttosto nel campo dell’abietto (nella definizione che ne dà Julia Kristeva), un’alterità minacciosa posta al di là dei confini dell’io – in questo caso, al di là dei confini dell’umanità – il luogo dal quale proviene tutto ciò che non è integrabile, e che anzi, una volta ricongiuntosi alla psiche dalla quale è stato espulso, rischia di annientare il soggetto. Un luogo di orrore popolato da creature dell’orrore: cadaveri da un altrove innominabile che camminano tra i vivi.

Questa lettura gotica potrà sembrare troppo semplicistica o troppo colorita, ma, come mette in chiaro Wilderson, il rapporto tra non-neri e neri, in definitiva, è un rapporto tra i vivi e i morti. Già Achille Mbembe aveva individuato nell’istituzione della schiavitù un esempio di necropolitica, l’azione di un potere che espone deliberatamente una parte della popolazione all’azione dell’estinzione; che soggioga la vita al potere della morte. Un corpo così sanzionato è costretto non solo ai margini della società, ma tra la vita e l’aldilà, trasformandosi (più o meno letteralmente) in un morto vivente, uno zombie, un’abiezione. In Afropessimism, Wilderson si posiziona direttamente nel regno dei morti insieme a tutte le donne e gli uomini neri di questo mondo. E di più, interpreta il mondo come espressione di una violenza paradigmatica e unica nel suo genere che, consumando una categoria, definisce non solo tutte le altre, ma la totalità delle relazioni sociali. Un mondo che non accetta l’esistenza dei neri ma che ne ha bisogno per esistere. La visione del critico è un vero e proprio sguardo nell’abisso, una posizione che non lascia vie di scampo. Infatti, le critiche a un sistema di pensiero così costruito non sono mancate, anche da parte di pensatori neri radicali. Ma l’approccio di Wilderson e degli altri critici afferenti in modo più o meno diretto alla corrente dell’afropessimismo (tra questi, l’autore cita Saidiya Hartman e Hortense Spillers)[2] è impossibile da classificare come una semplice operazione di estremizzazione del pensiero volta a sconvolgere l’establishment del pensiero liberal statunitense, pronto tanto a stracciarsi le vesti di fronte al diritto individuale alla libertà quanto a censurare o svilire qualsiasi azione volta una seria riforma dell’iniquità intrinseca al sistema americano.

Difficile negare che l’essere umano non sia semplicemente un’entità organica quanto un costrutto che prende forma attraverso una relazione parassitaria con l’altro-nero in un anno come questo, in cui lo stato dei rapporti razziali statunitensi è stato riassunto dall’immagine del poliziotto Derek Chauvin che tiene il ginocchio sul collo di George Floyd fino a soffocarlo. Difficile affermare che, agli occhi di Chauvin, Floyd fosse un vero essere umano. Come scrive Alessandro Portelli, il poliziotto trionfante sul corpo esanime è un’immagine mitica, la figurazione della “vittoria della virtù sulla bestia, dello spirito sulla natura, della civiltà sul mondo selvaggio… E del bianco sul nero”. Del vivo sul morto, direbbe Wilderson, dell’umano sul non-umano. Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery e più di altre centocinquanta persone nere sono state uccise quest’anno negli USA, e quando le proteste sono esplose la linea tracciata dagli afropessimisti si è fatta sempre più nitida. Pochi sono stati infatti i veri alleati di Black Lives Matter in questo 2020 di scontri. Complice anche il carisma di un ex-presidente notoriamente convinto dell’inesistenza dell’America nera, l’ondata di proteste è stata ben presto fatta oggetto di critiche trasversali volte alla delegittimazione, quando non direttamente alla criminalizzazione.

In particolare, la serie grottesca di appelli contro la supposta iconoclastia dei manifestanti mascherati, proprio per via della sua banalità, risulta un esempio della fondamentale disumanità che viene riservata ai neri. Come nota anche il già citato Portelli nel suo ultimo lavoro, Il ginocchio sul collo, è sintomatico che, come risposta alla più grande ondata di proteste della storia americana, si sia posta una narrazione che contrappone i corpi morti delle vittime quotidiane del razzismo a dei simboli inerti che acquistano però un peso ben maggiore della (non)vita nera all’interno del dibattito pubblico. E lo è ancora di più il fatto che praticamente l’intero spettro del pensiero liberal occidentale abbia sentito in qualche modo il bisogno di schierarsi a favore del marmo e contro la carne. Non è il caso di addentrarsi nel merito di posizioni francamente ridicole che equiparano la distruzione o la rilocazione di statue e monumenti a un atto di cancellazione della storia (come se questi artefatti non fossero già delle opere di selezione e di ri-costruzione storica al servizio dell’ideologia di volta in volta dominante, e quindi a loro volta strumenti di cancellazione) e i manifestanti a un’orda di barbari senzadio. Ma la logica che soggiace a queste narrazioni non si limita ad esaltare dei simboli controversi a scapito della dignità della vita nera. Quello che si contesta alla protesta è la facoltà di agire sul reale, l’agentività dei suoi protagonisti e quindi il loro status di soggetti. Al fondo di ogni obiezione alle proteste di quest’anno c’è la riaffermazione, cosciente o meno, che i neri non possano fare la storia ma solo subirla.

Il rapporto tra storia (e storytelling) e afropessimismo occupa alcuni dei passaggi più interessanti della riflessione di Wilderson, che, affiancando all’attività critica quella di narratore, è ben attento anche alle implicazioni prettamente narratologiche del suo pensiero. Cosa succede allo storytelling, scrive nelle prime pagine di Afropessimism, quando chi racconta la storia è uno schiavo? Un oggetto, il non-umano? Fedele al suo pessimismo totalizzante, l’autore afferma che per i neri è impossibile articolare una vera e propria storia: la morte sociale alla quale sono condannati rende l’idea di narrativa (ma non il singolo atto del narrare) aporetica in sé. Al narratore-schiavo è precluso l’accesso ai cardini funzionali del racconto: spazio e tempo semplicemente non esistono al di fuori del paradigma umano. Non c’è mondo senza neri, ma non ci sono neri nel mondo; cosa potrebbero raccontare? E come? “Chi sta scrivendo questo libro?” chiede provocatoriamente lo scrittore.

Eppure, questo non impedisce a Wilderson di costruire una narrazione che, significativamente, è radicata nella sua esperienza biografica. L’autore nega la possibilità di una redenzione, nega addirittura l’esistenza di un mondo in cui le persone nere possano essere integrate nel paradigma umano, ma il fatto che questo non gli impedisca di scrivere sembra nonostante tutto sottintendere un qualche genere di impossibile dénouement. Nella spietatezza della sua analisi, Afropessimism è, in sé, un esercizio anti-nichilista: scrivere di una non-vita per avere un effetto su altre non-vite. La redenzione è impossibile, ma restano l’urgenza della testimonianza, della parola lasciata a esempio e in eredità. La scrittura nera continua a infestare il mondo dei vivi, tormentandone le certezze come uno spettro che non accetta il silenzio. “Per Halloween mi sono lavato / la faccia e ho indossato / i vestiti di scuola / bussando di porta in porta come un incubo”, scrive Wilderson. Allo stesso modo, l’America nera continua a scrivere di sé, emerge dal mondo delle ombre e degli incubi nel quale la storia bianca l’ha relegata e va di casa in casa ad affermare “sono qui. Siamo qui”.

[1] Frank B. WIlderson III (1956) è professore di arti drammatiche e studi afroamericani all’università della California di Irvine. Oltre a essere uno studioso e uno scrittore, ha dedicato praticamente tutta la vita all’attivismo nero, sia negli Stati Uniti che in Sud Africa, dove è stato membro del gruppo paramilitare Umkhonto We Sizwe, ed è stato uno dei due cittadini americani eletti all’African National Congress diretto da Nelson Mandela nel 1992.

[2] In realtà né Spillers né Hartman si definiscono afropessimiste. Ma il loro lavoro di studiose è stato fondamentale per la teoria di Wilderson. Hortense Spillers (1942), professoressa di African-American Studies all’università Vanderbilt, è nota per l’influente approccio all’analisi della costruzione del genere femminile afroamericano. Il suo saggio, “Mama’s Baby, Papa’s Maybe: An American Grammar Book” è citato più volte da Wilderson, oltre a essere uno degli studi più importanti del settore. Saidiya Hartman (1960/61), professoressa alla Columbia University, è invece un’influente studiosa della storia (o della non-storia, concetto ripreso da Wilderson) della schiavitù, che affronta nel volume Scenes of Subjection: Terror, Slavery, and Self-Making in Nineteenth-Century America. Tra le varie fonti del pensiero afropessimista (citate nell’articolo), ci sono Necropolitica di Achille Mbembe (per certi versi vicina alla riflessione di Giorgio Agamben sullo Homo Sacer, oltre che alla biopolitica foucaultiana), gli studi di Frantz Fanon (e in particolare Pelle nera, maschere bianche), e l’analisi della schiavitù come morte sociale a opera di Orlando Patterson.