La buona letteratura può nascere da tante cose. Intelligenza, senso della misura, proprietà di linguaggio, doti di plasticità e vividezza nel rappresentare scenari, nel dar vita a personaggi, nel configurare le trame. Ma la grande letteratura può nascere solo dall’ossessione, dalla sfrenatezza, dalla mancanza di senso del limite, dalla follia, dalla visionarietà e dalla morte. in altre parole, può essere solo il prodotto di menti squilibrate, incapaci di vedere i propri tic, le proprie idiosincrasie, e quindi incapaci di uscirne, fino a fare di essi il paradigma del mondo. Nella rappresentazione del loro mondo allucinato, tuttavia, gli scrittori veramente grandi colgono quelle ombre, quella vertigine che stanno dietro l’apparenza ordinata delle cose, scardinano le nostre certezze, capovolgono i nostri consolidati valori e ci fanno provare l’ebbrezza della follia.

Quella di Adone Orsucci non è l’ebbrezza dionisiaca di una follia sensuale, travolgente. Non è la voce di un Friedric Nietzsche che annuncia nuove e profonde verità. È piuttosto quella di un ometto, di un impiegatuccio che misura il mondo su se stesso e lo trova insignificante, allucinato e vuoto. Insoddisfatto o piuttosto infastidito da questa insignificanza, da questo vuoto, s’ingegna con tutta la sua pignoleria a dargli un senso: e nella costruzione di quel senso – prosaico, banale eppure sfuggente – incrocia le sue orbite con qualcosa di enigmatico, profondo, che ha perfino l’aura della trascendenza. Orsucci, del tutto inconsapevole, incrocia le sue orbite con quelle di Philip Roth, con quelle di Franz Kafka. Certo, in sedicesimo: eppure in questa raccolta di esordio (esordio molto tardivo, a sancire tutta l’eccentricità dell’autore) balenano fantasmi di una letteratura insolita, alta.

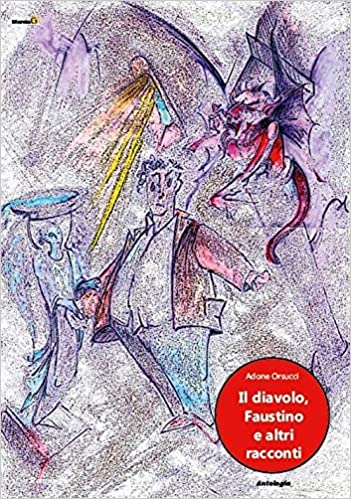

Tredici racconti, quasi tutti brevi o molto brevi, sospesi fuori dal tempo e dalla storia, in cui si delinea un mondo simile al nostro eppure sottilmente deviante, unito nel filo di un incomprensibilità di fondo che s’incarna in un feticcio al quale Orsucci offre il nome di “diavolo”, ma che altro non è se non l’ombra di un malessere che informa ogni cosa, i comportamenti, le emozioni, gli oggetti, e rende quasi insopportabile la tensione del vivere. Orsucci è un ex magistrato, come si desume dalle scarne note biografiche in calce al volume, e come tale sceglie una strada percorsa da molti altri magistrati o ex magistrati negli ultimi anni in Italia, quella della narrativa: eppure, a differenza dei suoi colleghi, si estrania dal mondo al quale apparteneva e si tuffa in uno spazio fantastico, in cui il vizio del mestiere si riflette semmai nell’attenzione al dettaglio minuto, in una certa cavillosità del linguaggio, prezioso ed essenziale insieme, ricco di riferimenti e trasudante letture vertiginose, piuttosto che nelle storie. Storie di un mondo inquietante, percorso da fremiti metafisici, in cui si aggirano presenze diaboliche alle quali la scrittura cerca di prestare un ordine, esorcizzandole attraverso una comicità fatta di smorfie che finiscono per tradirne il volto oscuro, per spalancarne l’abisso. Un abisso privato, in cui tuttavia è facile scivolare, trascinati dal caos curiosamente semplice – e per questo implacabile – di questi racconti.