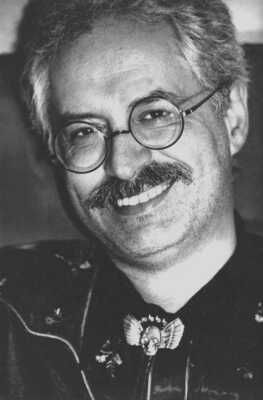

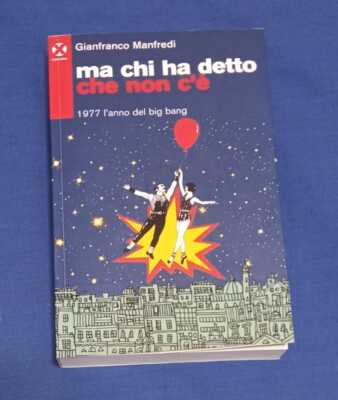

Conosciuto dal pubblico dapprima come cantautore (La crisi, 1972; Ultima Spiaggia, 1975, con Ricky Gianco, e soprattutto Ma non è una malattia, 1976 e Zombie di tutto il mondo unitevi, 1977), spiccava tra quelli della sua generazione per ironia e autoironia, qualità meno comuni di quanto sarebbe auspicabile, persino negli anni del Movimento precedenti al ’77. Non gli bastava essere “impegnato”; nelle sue canzoni il personale diventava politico e si faceva concreto; i testi raggiungevano territori poco esplorati, oltre ogni slogan e ogni moralismo, anche di partito, per toccare il cuore degli ascoltatori. Ma chi ha detto che non c’è divenne quasi l’inno di una generazione, dopo le prime critiche oggi per noi pressoché incomprensibili (“Quelli del mio gruppo politico dicevano: Non va bene, tu metti insieme l’ideologia con la curva dei tuoi fianchi”[1]). L’impegno politico e la riflessione sull’evoluzione della nostra società sono sempre rimasti al centro della sua attenzione: Ma chi ha detto che non c’è è anche il titolo di un saggio edito nel 2007 da Agenzia X, e andrebbero ricordati almeno C’era una volta il popolo: storia della cultura popolare, (DeriveApprodi, 2021) e Il collasso della coscienza borghese: dall’uomo della folla all’uomo senza qualità, (DeriveApprodi, 2023). Del resto si era laureato in filosofia con Mario Dal Pra discutendo una tesi su L’amore e gli amori in J. J. Rousseau, che ebbe anche dignità di stampa.

Ma il primo contatto con Manfredi quelli della mia generazione potrebbero averlo avuto nel 1988, o giù di lì (io avevo undici anni, e non mi perdevo una puntata) attraverso la serie tv in dodici episodi Colletti bianchi[2]. Questo telefilm incentrato sulle vicende di un gruppo di strambi impiegati nella Milano degli yuppies rivelava ai telespettatori di Italia 1, in seconda serata, un mondo sconosciuto di ironia originale, weird ma non volgare, lontana anni luce dalle atmosfere becere di Drive In. Ricordo ancora (perché la serie è attualmente scomparsa da ogni radar, e spero che qualcuno la renda di nuovo disponibile su una piattaforma o su Youtube) quello che mi colpiva allora: le donne non erano relegate nel ruolo di oche o prede sessuali, ognuna era dotata di una personalità con lati anche comici, perfettamente inserita nei meccanismi della commedia brillante; nei ruoli maschili trovavamo attori con la simpatia di Giorgio Faletti[3], Franco Oppini e Teo Teocoli. Poi, oltre avventure cinematografiche più o meno episodiche e fortuite (attore in Liquirizia e Fotografando Patrizia di Salvatore Samperi, per esempio) e soprattutto discografiche, spesso in coppia con l’amico Ricky Gianco, negli ultimi decenni Gianfranco Manfredi si è concentrato soprattutto nella narrativa e nelle sceneggiature di albi Bonelli.

In questi due campi, se dovessi trovare un elemento che lo contraddistingue tra gli altri autori e che potrebbe essere preso a sua cifra stilistica, direi che è stato l’attitudine a rendere popolari temi e messaggi che non sempre, e a volte con difficoltà, trovavano il loro posto nell’insieme del “popolare” o del “pop”.

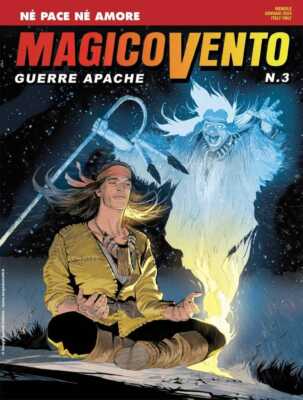

Prendiamo Magico Vento, serie in 130 numeri (più uno speciale e sette albi spin-off, e non me ne sono perso nemmeno uno) edita da Sergio Bonelli Editore dal 1997 al 2010. Se qualsiasi altro sceneggiatore avesse dovuto immaginare un western con venature fantastiche e horror (perché di questo si tratta) avrebbe ricreato sì mostri e leggende indiane, indagato le principali tappe della storia del West americano, ma difficilmente l’avrebbe fatto con la profondità filologica, antropologica e direi anche politica che Manfredi ha impiegato. Ned Ellis, il protagonista, non è soltanto uno dei bianchi a metà tra il mondo occidentale e quello dei nativi americani (con il Dustin Hoffmann di Piccolo Grande Uomo, l’aristocratico inglese di Un uomo chiamato Cavallo o il tenente John Dunbar di Balla coi Lupi) ma nel corso dei suoi spostamenti attraverso le grandi praterie e le città della East Coast si trova nel punto perfetto per raccontare l’avanzata dei bianchi, il loro scontro con le culture delle pianure e la loro definitiva terribile vittoria. Magico Vento, che ha preso questo nome dopo essere stato salvato dai Sioux in seguito a un incidente, non può impedire il corso della Storia che corre su rotaie di ferro e macina uomini e cose, non può salvare dagli invasori il popolo che l’ha adottato; può invece fare il possibile per limitare i danni. Se una comunità di bianchi e una di nativi sono sul punto di scontrarsi, cerca di porsi come mediatore, “traducendo” agli uni e agli altri i comportamenti di quelli che considerano nemici. A volte ci riesce; altre volte riveste il ruolo di chi sul palcoscenico della tragedia pronuncia il discorso finale, indicando implicitamente una possibile (problematica) morale.

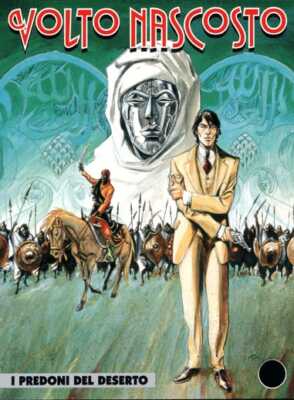

Dopo Magico Vento Manfredi si impegna in una nuova coraggiosa sfida: esplorare un’ambientazione sconosciuta alla maggior parte dei lettori, l’Africa del colonialismo italiano. Il fumetto si chiama Volto Nascosto, ed è uscito dal 2007 al 2008 in 14 numeri. Manfredi ricostruisce un mondo lontano dal nostro ma riesce a presentarlo ai lettori sempre in maniera sfaccettata e dinamica, col solito mix di storia (documentata da uno studio approfondito sulle fonti) e invenzione. Vediamo così la Regina Taitù, l’Imperatore Menelik II e i suoi Ras finalmente ripuliti dalle incrostazioni del nostro immaginario più scontato, che potrebbe risentire anche in modo inconsapevole della propaganda di un secolo fa, e riportati ai nostri occhi di lettore con tutta la loro dignità. Una miniserie da far leggere a quanti ancora (ma sono sempre meno, per fortuna) ripetono il vecchio mito Italiani brava gente, come se il nostro colonialismo fosse stato in qualche modo migliore di quello inglese o francese o tedesco, solo perché coinvolse meno popoli e territori meno vasti. Eh no: dall’imbroglio del trattato di Uccialli al trattamento degradante riservato agli ascari, fino alla pratica del madamato che Indro Montanelli qualche anno fa cercava ancora di presentare come giustificabile, scopriamo eventi e aneddoti che gettano un’ombra davvero fosca sul nostro passato. Chi si appassiona alla storia legge i quattro volumiGli Italiani in Africa Orientale di Angelo del Boca (Laterza, Bari, 1976, 1979, 1982 e 1984), ma il grande pubblico come può conoscere certe cose se restano nei saggi storici (per quanto ben scritti e ben documentati)?

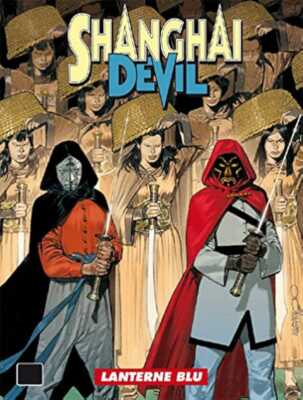

Il protagonista di Volto Nascosto torna nella miniserie in 18 numeri Shangai Devil (2011-2013), ambientata nella Cina di inizio ‘900 occupata dalle potenze europee (Italia compresa); seguiamo da vicino la guerra dell’oppio, la rivolta dei Boxer e vari intrighi di palazzo con un finale tra i più emozionanti tra le serie e le miniserie Bonelli. E non è finita qui, perché sempre per la Bonelli dal 2014 al 2016 è uscito Adam Wild (serie in 26 numeri; era stata pensata con un più ampio respiro ma il finale fu anticipato per via delle vendite non soddisfacenti; già il mondo del fumetto italiano sentiva la crisi attuale). Adam Wild è uno scanzonato avventuriero scozzese che viaggia nell’Africa di fine ‘800 accompagnato da un conte italiano, lottando contro ogni tipo di schiavitù; i toni delle sue imprese sono a volte meno cupi di quelli di Volto Nascosto/Shangai Devil, ma l’Africa a cavallo tra i due secoli riserva la sua dose di orrori reali e di meraviglie vere o immaginate.

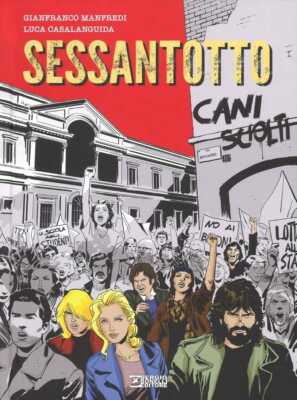

Cani sciolti (2018-2019, in 14 numeri) racconta la storia non più di un singolo personaggio ma di una intera generazione (si torna quindi in un certo senso all’affresco collettivo di Colletti Bianchi), quella del ’68, partendo dagli anni della loro giovinezza per finire all’età adulta (una sorta di Il grande freddo a fumetti), ed è un’idea così originale che non saprei trovare equivalenti nella storia della nostra narrativa disegnata.

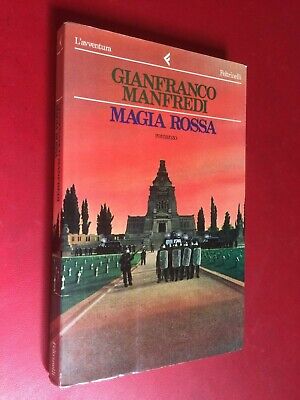

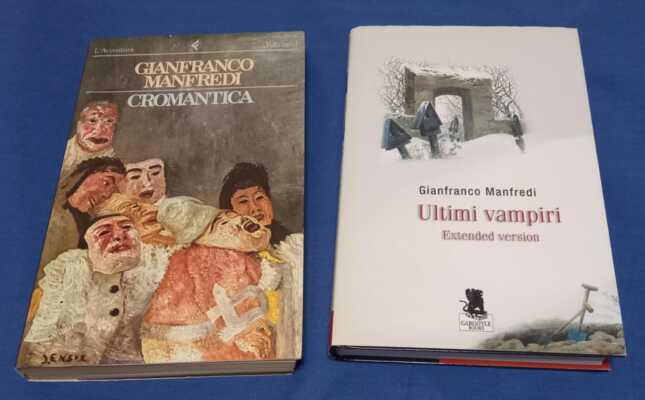

Resta da parlare delle opere narrative firmate da Manfredi, nelle quali prima dei fumetti operava il suo magico impasto di realtà storico-politica e di immaginazione senza freni; e non si tratta certo di un lato “minore” della sua produzione. Mi sento di consigliare in particolare i romanzi Magia Rossa (la repressione sanguinosa di Bava Beccaris, un mago a Milano, un circolo di Scapigliati, morti viventi e altri prodigi), Cromantica (quadri maledetti in una galleria d’arte, nobili diabolici, società occulte e segreti alchemici) e i racconti di Ultimi Vampiri (storie di creature della notte che spaziano nel corso dei secoli).

Partiamo da Magia Rossa (1983). Il titolo non deve far pensare ai sortilegi che le cartomanti usano per riunire amori infelici; il colore è da intendersi nel suo significato politico, quello delle bandiere dei primi operai italiani organizzati in un’associazione. Questo esordio nella narrativa non è un semplice romanzo gotico che vira all’horror, è davvero qualcosa di più. Come le canzoni dei suoi LP non erano “solo canzonette”. Invece di ricalcare lo stile dei narratori più in voga del periodo, Manfredi dimostra di possedere già una propria “voce” autoriale, che si riconosce sia nella scelta dei temi quanto nella prosa elegante e complessa, spesso ironica, mai banale. Questa la trama: negli ultimi anni dell’Ottocento, a Milano, vive un misterioso e sinistro personaggio chiamato Tommaso Reiner, frequentatore di circoli anarchici e massonici, di artisti scapigliati e di altra strana gente; alcuni giurano abbia davvero dei poteri paranormali e li impieghi al servizio della Rivoluzione. Avrebbe – si dice – la capacità di fermare le macchine industriali con la forza del pensiero, e di far scoppiare i fucili ai carabinieri nelle loro mani. L’incredibile storia di Reiner viene riscoperta all’inizio degli anni ’80 (cioè ai tempi della pubblicazione del romanzo) da tre ex-sessantottini legati da amicizia e da una sorta di triangolo amoroso; quello che Mario, Marisa e Alberto scopriranno sconvolgerà le loro vite, e con loro tutta la città: demoni di antiche civiltà che tornano per uccidere, macchine impazzite, folle di morti viventi che assaltano in massa una centrale elettrica, fenomeni di telecinesi dagli esisti catastrofici, in un crescendo senza scampo che insidia i primi presagi della Milano da bere. Una delle maggiori attrattive di questo romanzo è la sua capacità di rappresentare la storia locale e nazionale anche da punti di vista inusuali o obliqui: le prime lotte operaie la strage di Bava Beccaris, la scapigliatura milanese (i personaggi con cui viene a contatto Reiner sono tutti realmente esistiti: il pittore Luigi Conconi, lo scultore Ernesto Bazzaro), al mondo degli attori (Edoardo Ferravilla, Emma Ivon) e la scena politica della Milano fine ‘800 (Anna Kuliscioff e Enrico Bignami). Ma per il lettore della nostra epoca anche l’ambientazione di inizio anni ’80 sarà una sorpresa: i teatri “off”, le P38 tenute nell’armadio, l’inizio del riflusso che caratterizzerà tutto il decennio, e non solo quello. Già nel suo primo romanzo Manfredi non intende la storia come un semplice sfondo sui proiettare le vicende della fiction, così come non sono casuali le citazioni da autori letterari (accanto a Lovecraft troviamo T. S. Eliot, Louise Michel, Cocteau, D. H. Lawrence) o i richiami a correnti filosofiche (Marx, gli Illuminati); riesce a evitare sia la gratuità delle invenzioni fantastiche che il gioco obbligato di una stretta allegoria sociale o storica.

Passiamo al secondo romanzo, Cromantica (1985), dove l’autore azzarda anche dal punto di vista grafico, quasi prefigurando le invenzioni di Casa di Foglie di Mark Z. Danielewski, uscito quindici anni dopo (ma probabilmente si ispira all’iper-romanzo, in particolare a La vita, istruzioni per l’uso di Georges Perec). Il mistero dei sei quadri completamente neri che appaiono all’interno di una galleria d’arte si dipana tra articoli di giornale, memorie personali, analisi chimiche, mappe e schedari di biblioteche, che il testo riporta fedelmente. Chi ha creato i quadri, e perché risultano indistruttibili al fuoco? Le trame del passato e quelle del presente si intrecciano ancora una volta, in una storia ricca di suspense e di echi non solo politici ma anche filosofici, che solo questo autore poteva raccontare.

Ultimi vampiri (1987) nella prima edizione Feltrinelli presentava sei racconti riguardanti queste creature, ognuno ambientato in un’epoca storica e in una nazione diversa (dalla Moravia della Riforma Protestante alla Spagna dell’Inquisizione, dalla Francia del Re Sole durante la costruzione della Reggia di Versailles al campo di battaglia di Waterloo, dall’Inghilterra dei viaggiatori settecenteschi a quella della Regina Vittoria, fino alla Hollywood degli anni ’70, dove un misterioso caratterista italiano lavorava con Browning, Lugosi, Lon Chaney e Boris Karloff. L’autore “vampirizza” non solo le epoche, ma i generi letterari: romanzo di formazione, romanzo picaresco, novella filosofica, romanzo storico. Come sempre la Storia non è un semplice scenario, ma un terreno di battaglia; i vampiri sono degli outsider totali, incapaci per loro natura di adattarsi alla comunità umana, e uno di loro (lo zingaro) potrebbe benissimo rivelarsi un lontano parente di Magico Vento. La seconda edizione pubblicata da Gargoyle nel 2009 è arricchita non solo da un’introduzione di Tullio Avoledo ma anche da due racconti inediti, Consunzione e il lungo Summer of Love, che è quasi un romanzo breve) e tre brevi saggi, sempre opera di Manfredi (La peste vampirica, Voltaire e i vampiri, Punto di domanda).

Quando Manfredi si dedica al lavoro di sceneggiatore di fumetti la sua vena narrativa rimane “aperta”; capita che cercando materiali e dettagli per ricreare la Cina di Shangai Devil la sua attenzione viene catturata da uno scenario (i locali jazz del lontano Oriente) e ne nasce l’idea per uno dei suoi ultimi romanzi, Splendore a Shangai (2017) che credo sarà una delle mie prossime letture. La trama? “Tra gli anni Venti e Trenta Doremì, giovane pianista di provincia, improvvisa colonne sonore dal vivo in un piccolo cinema di paese, mescolando la formazione classica alla sua istintiva propensione al jazz e al varietà angloamericano. L’incontro con il conte Paolini e l’inaspettato ingaggio per un concerto in Estremo Oriente daranno una svolta decisiva alla sua vita, fino all’arrivo in una Shanghai internazionale e all’avanguardia, sullo sfondo della guerra civile e dell’incipiente conflitto contro il Giappone”.

Resterebbe almeno da parlare di due romanzi gotici che hanno come protagonisti i gemelli Aline e Valcour de Valmont, discendenti da una stirpe di medici di corte, e che riprendono ambientazioni, idee e stile delle narrazioni ottocentesche. Nel primo romanzo, Ho freddo (2008), torna il tema vampirico; è ambientato nei dintorni di Providence e si incentra sulle origini del mito del vampirismo in America; il secondo, Tecniche di resurrezione (2010), di ambientazione Europa e dedicato ai progressi della medicina nel XIX secolo, tra galvanismo, ipnosi e tentativi di ridare la vita ai corpi inanimati, nel segno del Dr. Frankenstein e delle inquietudini legate a una scienza volta a superare i confini della natura. Si tratta come al solito di mystery colti e documentatissimi, pieni di riferimenti alla storia politica e culturale del tempo, di idee originali e di colpi di scena. Opere preziose per la qualità e per la profondità, specie in tempi come quelli che stiamo attraversando.

Il nostro immaginario, educato nel corso degli ultimi secoli da spinte progressiste e illuministe è attualmente trascinato sempre più verso il basso (cioè a dirla tutta verso l’idiozia, la semplificazione, la violenza, l’odio cieco) da una serie di forze politiche e finanziarie che sembrano avere scommesso proprio su questo imbarbarimento. I fumetti e le altre opere di Gianfranco Manfredi, a recuperarle, rappresentano un ottimo controveleno alla barbarie, efficace almeno a livello individuale, ma forse non solo. Vogliono farci credere che il “diverso” sia brutto, cattivo e inumano come l’imperatore Ming di Flash Gordon? Ecco qui un intero corpus di fumetti popolari e di romanzi in cui si legge, anzi, si vive, l’emozione di entrare in contatto con culture lontanissime dalla nostra, evitando i miti del buon selvaggio (Kevin Costner, impara) che sono pericolosi come quello del cattivo selvaggio, ma sempre con rispetto e intelligenza. Per scoprire che proprio conoscendo l’altro, e solo così, possiamo conoscere noi stessi.

Questo articolo a malapena può rendere onore alla ricchezza di personaggi, situazioni e idee che abbiamo perso con Gianfranco Manfredi, perché nessuno sarà più in grado di scrivere storie simili, con la profondità e la classe di cui ha dato prova. Ma in fin dei conti la ricchezza delle opere che ha prodotto ci rimane; a noi resta il dovere di tramandarla e di farla scoprire alle nuove generazioni.

LEGGI ANCHE

Intervista a Gianfranco Manfredi di Walter Catalano (2010)

NOTE

[1] Da “Ricordando Gianfranco Manfredi” di Luca Valtorta, in Robinson di Repubblica del 2/02/2025, pag. 26

[2] Regia di Bruno Cortini, Manfredi lo affianca nel soggetto e nella sceneggiatura.

[3] Faletti cantava anche la sigla, il cui testo era stato scritto dallo stesso Manfredi. Titolo: Tette a lampadina, tanto per non prendersi troppo sul serio. Si può trovare su Youtube.